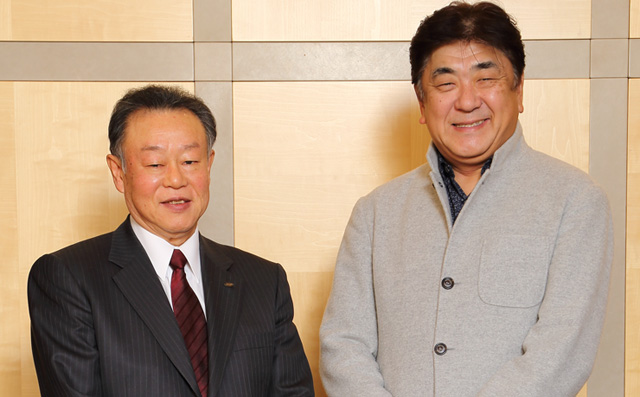

佐渡裕 「1万人の第九」にかける思い

2014年11月06日 公開 2023年02月02日 更新

「音を楽しみたい」という欲求に火をつける

1万人と対面しながら、僕は自分自身が音楽に対してより純粋に、より透明になっていく心地よさを覚えた。それはこれまで味わったことのない感覚だった。

自分らしいベートーヴェンを、この「1万人の第九」でつくることができると感じた。回を重ねるたびに、僕はさまざまな発見をし、学び、経験することになった。

たとえば、合唱の歌い出しにある「Deine Zauber」(ダイネ・ツァウベル)という言葉は、直訳すれば「神々の魔力」「神の不思議な力」となる。そしてこう歌う。

「その不思議な力によって、すべての人は兄弟になる」

この「不思議な力」を僕は「1人ひとりが与えられている力」のことだと理解するようになった。特別な力ではなく、優しさや明るさ、たくましさ、子どもたちの純粋な笑顔もひとつの力だ。

1万人の人がただ一括りになって一緒に歌っているのではなく、1年分のドラマを抱えた1万人の主人公たちの存在を感じて、1人ひとりの表情が見えるような「第九」を作りたいと思うようになった。1人ひとりの力が集まって、まさにこの「第九」は作られている。

だから合唱には気取ったオペラ歌手のような声はいらない。人間1人ひとりの意思を持った肉声が必要になる。1人ひとりの生命力溢れる声を導き出す必要がある。

音楽は「実体感」があればあるほど、その面白さがわかりやすくなる。僕のいう実体感とは、頭ではなくて身体の筋肉細胞のレベルで理解したり感動したりするものだ。演奏するときに、その実体感が具体的に伴うほど、音楽をやる面白さを自分のものにすることができる。

声という自分の身体を使って音を出す合唱は実体感を伴いやすい。合唱の練習では、肩を組んで歌ったり、手をつないだりして、体を動かして身体に訴えていく方法をどんどん取り入れた。

第四楽章で男声合唱がフォルテで発する第一声「フロイデ」。歌い出すには勇気がいる。声を揃えて出るのはとても難しい。それを合わせるために、腕を指し延ばしたり、つないだ手を握ったり、ジャンプをしたりする。

「フロイデ」という歌詞は、のどと唇の発声によって空気が振動すれば発することができる。だから手も腕も関係がないといえばない。しかし、のどや唇以外の筋肉をあえて使うことで、全身で音とビートを感じる身体感覚を養っていくのである。

「歌いながら手を広げて」。そう指示することで、何のために手を広げたかという想像力を刺激する。手を広げたことによって自分の体と音はどう変わったか。そこに感覚を向けさせる。

こうして自分の発した声が明らかに変化して前よりも大きくなっていたり、自分が出した「フロイデ」が立体的に響いていることを1人ひとりが実感できる。歌うことのよろこびを体感し、誰もが本能として持っている「音を楽しみたい」という欲求に火をつけていくのだ。

ただし、この1万人は、ただ声を合わせるために集まったわけでない。

もちろん、みんなで必死になって声を合わせることに力は尽くす。しかし、本当に大切なことは、小さな子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまでが一緒になって音楽をつくるということだ。一緒に音楽をつくりながら、ここで生きているということだ。

すべての人に向けて作られた曲

「1万人の第九」を始めた1999年、僕はこの年末恒例のイベントをベートーヴェンの音楽の核心に迫るコンサートに変えるため、練習方法やオーケストラ編成を大きく改革した。練習時間を大幅に増やし、オーケストラの人数は半分以下に減らした。それだけで格段に音が良くなった。

2013年12月の第31回公演では、さらに大きな挑戦をした。「1万人の第九」はスタートから30年間、大阪城ホールの楕円形の会場を横長に使っていたが、この年、初めて縦長に使ったのだ。

「1万人の第九」は、まず音楽を通した祭典である。音楽的に改善できる余地があるのなら、あきらめずに挑んでいく姿勢を失いたくなかった。30年間の遺産を引き継ぎながらも、既成概念にとらわれずにゼロから考え直したかった。

考えてみれば、1万人の一般市民、それもほとんどがアマチュアである1万人が全国から集まって「第九」を一生懸命歌うことなど、世界を見回しても日本だけでしか見られない光景だろう。

ドイツとフランス共同出資の番組制作会社「アルテ」が、「1万人の第九」のドキュメンタリー番組を2011年の大晦日に放送したところ、現地で大きな反響を呼んだ。その影響からか、「1万人の第九」の演奏会に、わざわざフランスから来る観客もいる。

ヨーロッパの人たちにとって、「第九」がこんなかたちで日本人に親しまれていることなど、到底考えられなかったに違いない。

想像してほしい。たとえば歌舞伎でも落語でも、日本人がとても大事にしている伝統文化の作品を、地球の裏側の人たちが慣れない外国語を覚えながら必死になって毎日練習をしている姿を。「1万人の第九」とは、つまりそういう事態なのではないか。

そこでは、およそクラシックとは関係のなさそうな小学生から老人までが、勉強、仕事や家事と両立させながら夢中になって練習し、歌っている。

ドキュメンタリー番組では、「1万人の第九」に一家4人全員で参加した家族や、東日本大震災の被災地からの参加者を追っていた。

ヨーロッパの人々は、自分たちが生み出した作曲家の偉大さを再確認したに違いない。同時にこのことは、ベートーヴェンの作品が、ただヨーロッパの人たちだけのものではないということの証でもある。ベートーヴェンが生きた時代、つまり18世紀後半から19世紀初めの四半世紀は、貴族階級が没落し、市民が台頭する激動の時代だった。

その中でベートーヴェンは、それまでの宗教音楽や宮廷音楽とは違う、一般民衆が聴くための作品を発表した。一部の特権階級ではなく、すべての人間に向けて音楽をつくったと言っていいだろう。

そしてこの「第九」交響曲では、手を結び、立ちあがる民衆の力強い姿をまさにテーマに取り上げているのだ。