メディアが決して伝えない「世界からみた日本」

「日本か。素晴らしい国なんだろうな。まるで夢の国みたいだ。行ってみたいけど、僕には一生、絶対に無理だな。世界は不公平だね」

ノンフィクション作家の早坂隆氏はかつて滞在したルーマニアで、ある子どもにそう声をかけられたという。

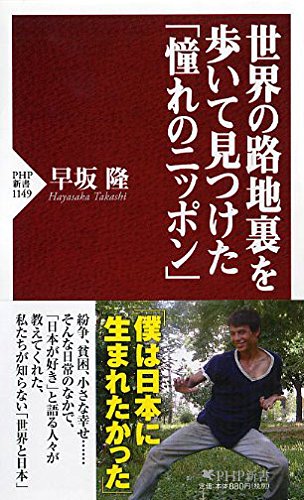

約20年にわたり、50カ国以上を訪れた早坂氏の取材生活の「集大成」というべき紀行エッセイが、今夏に上梓された『世界の路地裏を歩いて見つけた「憧れのニッポン」』(PHP新書)だ。『歴史街道』誌で1年以上にわたり連載された内容に、大幅の加筆・修正を加えた本書。果たして、そこにはどんな想いが込められているのか。

みんな日本にポジティブだった

――執筆の動機から教えていただけますでしょうか。

早坂 これまでに世界のさまざまな場所を歩いて、この目で見てきました。たとえば、約20年前に訪れたルーマニア。1989年に独裁を行なっていたチャウシェスク体制が崩壊すると、親に捨てられたストリート・チルドレンの一部はマンホール内での生活を余儀なくされました。彼らは一体、どんな生活を送っているのか。その様子を知るべく、私はルーマニアに2年間ほど滞在して、実際にマンホール内への潜入取材を続けました。

そのほかにもサダム・フセイン時代のイラクや、紛争下のイスラエルやパレスチナといった、ひとつ間違えれば身に危険が及ぶ地域、また3年前には天皇皇后両陛下の行幸啓に同行するかたちでパラオにも訪れました。

とにかく「現場」を大切にし続けてきたのが私の取材生活。そんなこれまでの仕事にひとつの区切りをつけたいという想いもあり、まさしく集大成のつもりで筆を執りました。

――本書の特徴のひとつに、たんなる旅行記ではなく、「日本」がテーマに据えられている点が挙げられます。これはどんな意図からでしょうか。

早坂 50カ国以上を巡り、ほとんどがいわゆる「親日国」だと実感しました。「親日」「反日」という二元論はナンセンスだとも思いますが、それでも世界中の人が日本という国に純粋に興味を抱き、ポジティブなイメージをもっていた。日本のことを悪し様に語る人はほんの一握りなのです。

むしろ2年前に「保育園落ちた日本死ね!!」という題のブログが脚光を浴びたように、日本人のほうがよっぽど、自国にネガティブな言葉を投げつけています。私自身、そんな国内の空気に違和感を覚えましたし、「じゃあ世界は日本をどう捉えているのか」を、いまこそ伝えたいと思い至りました。

――「日本礼賛本」は書店に数多く並びます。そのなかで、早坂さんは私たち日本人の目線ではなく、世界の人びとの目線で日本をご覧になられたのですね。

早坂 一時期ほどではないにせよ、いまなお日本人が「日本って凄いよね」と持ち上げる傾向は強いですよね。それもひとつのスタイルだとは思いますが、じつは海外の人のほうが日本のことを冷静かつ的確に見ているものです。そして彼らには、日本人にはない視点がある。

たとえば、歴史。日本ではさほど有名でない出来事や偉人が、海外でよく知られているケースは少なくない。トルコのエルトゥールル号の逸話は近年では映画化されたりテレビで取り上げられたりしましたが、10年前、どれだけの日本人が知っていたでしょうか。

またイスラエルでは、第2次世界大戦前夜に多くのユダヤ人を救った陸軍中将・樋口季一郎が尊敬を集めていますが、日本での知名度は杉原千畝に遠く及びません。

――東アジアなど大東亜戦争(太平洋戦争)の戦地にも足を運ばれていますね。

早坂 特攻隊発祥の地であるフィリピンでは、いまも散華した特攻隊員に敬意が払われています。自分の手で「カミカゼ・ミュージアム」という博物館を開く方がいるほどです。

日本のメディアが伝える声は、作り手が求める答えに合わせてトリミングされがちです。であるならば、私は「生の声」を伝えたい。そう考えて、本書でも紙幅が許す限り現地で聞いた声を紹介しています。

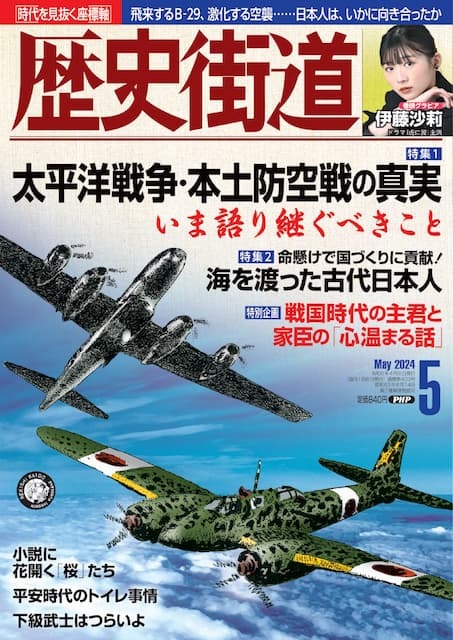

歴史街道 購入

アクセスランキング(週間)

更新:04月19日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか

- 陸軍兵力・軍艦数で劣る日本が、日清戦争で勝てた理由

- 細川ガラシャの辞世~ちりぬべき時知りてこそ世の中の 花も花なれ人も人なれ

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- マッカーサーを感動させた、昭和天皇のお覚悟と天真の流露

- 日本と朝鮮半島の交流史~今だからこそ知っておきたい!

- 小田原参陣前、伊達政宗は弟・小次郎を殺してはいなかった!?

- 豊臣秀吉、天下人の辞世~露と落ち露と消えにし我が身かな

- 第六潜水艇遭難~教科書にも載った佐久間勉艇長の遺書

.jpg)