周瑜は『演義』で不当に貶められている?…孔明・劉備とあの武将たちとの関係

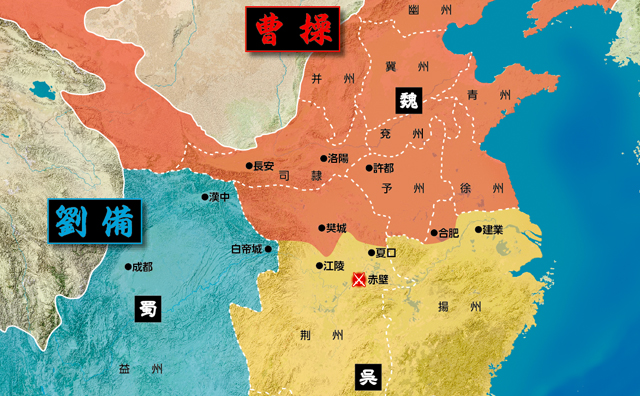

映画『新解釈・三國志』では、劉備や諸葛孔明だけでなく、豪華な脇役たちも話題となっている。ここでは、劉備を支えた家臣たち、その好敵手など、二人をめぐる男たちを、正史と虚構の違いにも焦点を当てつつ、紹介しよう。

※本稿は、『歴史街道』2021年1月号より、一部抜粋・編集したものです。

【鷹橋忍 PROFILE】作家。昭和41年(1966)、神奈川県生まれ。洋の東西を問わず、古代史・中世史の文献について研究している。著書に『城の戦国史』『滅亡から読みとく日本史』などがある。

関羽―その人柄を曹操も評価

字は雲長、河東郡解県の人。関羽は若き頃より、後述する張飛とともに劉備に仕えた。劉備は関羽と張飛に兄弟のような恩愛をかけ、三人は同じ寝台に寝ていたという。

建安5年(200)、劉備が曹操に敗れた際に、関羽は降伏し、曹操の部下となった。曹操は関羽の人柄を高く評価し、手厚く遇したが、関羽が曹操のもとに留まることはなかった。

関羽は、白馬の戦いで、曹操の大敵である袁紹軍の猛将・顔良を討って恩義を返すと、曹操からの恩賞に封をし、劉備のもとに帰っていった。

関羽は無事に帰参が叶ったが、建安24年(219)、魏と呉の軍から挟み撃ちにされ、孤立無援のなか、非業の死を迎えた。

唐代以降になると、関羽を祀った「関帝廟」は中国各地に見られ、華人の進出とともに、海外にも建設されていった。日本でも横浜、神戸などの中華街には「関帝廟」が存在し、中国人の心の支えになっているという。

張飛―部下に厳しすぎた偉丈夫

字は益徳(古典小説『三国志演義』〈以下、『演義』〉では翼徳)、涿郡の人。張飛も関羽と同じく、劉備とは兄弟も同然の仲の宿将だ。

『演義』では、身の丈は八尺(261センチ〈『演義』が描かれた明代の尺度で計算〉)、「点鋼矛」という明尺で一丈八尺(6メートル近く)の蛇矛を手に暴れ回る、酒好きの偉丈夫として描かれ、人気を誇る。

「一万人に匹敵する」といわれた張飛の武勇が最も輝いたのは、「長坂坡の戦い」である。

建安13年(208)7月、当時、客将として荆州に駐屯していた劉備らは、曹操が荆州を平定するために南下すると退却したが、長坂坡で曹操軍に追いつかれた。

殺戮を繰り返す曹操軍を前に、張飛はわずか20騎を率いて長坂橋に立ち、「わたしが張益徳である。やってこい、死をかけて戦おうぞ」と大喝した。張飛の凄まじい迫力を前にした曹操軍は、誰も思いきって近づくことができず、劉備たちは逃げ切れたのだ。

その後も、張飛は武功を重ねた。章武元年(221)、劉備が蜀の皇帝に即位すると車騎将軍に栄転し、司隷校尉を兼務した。ところが、同年7月に部下に暗殺されてしまう。

張飛は、兵士を毎日鞭で打つなど、部下を過酷に扱っていた。劉備は「それは禍を招くやり方だ」と再三、窘めていた。

それゆえに、劉備は張飛がこんな死を遂げるのを、予感していたのかもしれない。張飛の都督が張飛の死を知らせようとしたところ、劉備は上奏文が届けられたと聞いただけで、「ああ、張飛が死んだ」と嘆いた。

歴史街道 購入

アクセスランキング(週間)

更新:04月24日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 陸軍兵力・軍艦数で劣る日本が、日清戦争で勝てた理由

- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- マッカーサーを感動させた、昭和天皇のお覚悟と天真の流露

- 日本と朝鮮半島の交流史~今だからこそ知っておきたい!

- 世界史における「最強の武人」といえば誰? ランキング

- 第六潜水艇遭難~教科書にも載った佐久間勉艇長の遺書

- 小田原参陣前、伊達政宗は弟・小次郎を殺してはいなかった!?

- 細川ガラシャの辞世~ちりぬべき時知りてこそ世の中の 花も花なれ人も人なれ

.jpg)