「U理論」とは?

2014年02月13日 公開 2024年12月16日 更新

《『人と組織の問題を劇的に解決するU理論入門』より》

人と組織の問題を解決するU理論

将来の見通しが立たず、「いったい、どうすればいいのだろう?」と頭を抱える人や組織が年々増えているように感じます。そのようなケースでは往々にして、先延ばしによって解決の余力を失い手遅れになるか、関係者の間で議論が平行線をたどり、破綻をきたす結末になりがちです。そして厳しい状況になればなるほど、誰かが強力なリーダーシップを発揮して、「なんとか解決してくれるのではないか」という“救世主待望論”が横行したり、「まあ、なんとかなるだろう」と明らかな現実逃避に走ったりします。そのような事例を私はたくさん見てきました。

人と組織が迷い込むこのような袋小路から脱出し、過去の延長線上にない解決策にたどり着くことはできないものでしょうか。

その道しるべとなるのが、マサチューセッツ工科大学上級講師、C・オットー・シャーマー博士が提唱する「U理論」であり、本書はこの理論をわかりやすく紹介する入門書です。

さてU理論とは、一言でいえば「過去の延長線上にない変容やイノベーションを個人、ペア、チーム、組織やコミュニティ、そして社会で起こすための原理と実践手法を明示した理論」です。理論というと、机上の空論のように感じる方もいるかもしれませんが、U理論はその成り立ちからしても、実践を重視したものであることがわかります。

そもそもの始まりは、グローバルなコンサルティングファームであるマッキンゼー&カンパニー、ウィーン事務所の責任者だったマイケル・ユングが、オットー博士にある大きなプロジェクトに参画しないかと声をかけたのがきっかけです。

そのプロジェクトとは、リーダーシップと組織、戦略について、世界中のトップクラスの思想家にインタビューするというもので、学者、起業家、ビジネスパーソン、発明家、科学者、教育者、芸術家など約130名の革新的なリーダーに対して実施されました。その時の知見が原型となって生まれたのがU理論です。その後、オットー博士自身が、数々の組織変革や社会変革の現場にファシリテーターとして参画するなかで理論をフラッシュアップし、体系化していきました。

また、博士自身が直接参画していない数々のプロジェクトにおいてもU理論は活用されており、南アフリカのアパルトヘイト問題やコロンビアの内戦、アルゼンチンやグアテマラの再建など、複雑な社会問題を解決する現場でも実践され、多大な貢献をしています。

このように、U理論は現場の知恵を結集しながら体系化していきますが、最も特徴的なのは、優れたリーダーの「やり方」に着目するのではなく、ブラックボックスになっている彼らの「内面のあり方」、すなわち高度なパフォーマンスや変革か起こる際の「意識の変容」に着目している点です。

私たちは超一流のリーダー、アスリート、アーティストといった人たちが、常人離れした感性や集中力を持っていることを知っています。たとえばメジャーリーガーのイチロー選手は、まるでピンポン玉を弾き返すように難なくヒットを打っているように見えます。それが彼の類まれなる集中力に支えられていることは、打席に立った映像を通してでも感じられます。そうした集中力を高めるために、彼が道具にも徹底的にこだわり、ベンチから打席までの歩数やフォームを1つ1つきっちりと定めていることは有名です。しかしそのやり方を真似たからといって、イチロー選手のような集中力を獲得できるわけではありません。

では、どうすればよいのでしょうか?

アスリートの常人離れした集中力、アーティストやクリエイターたちの創造性、観客を魅了する役者や歌手、プレゼンターの圧倒的な存在感といった力の源泉は「内面のあり方」にあるというのがU理論の考えです。

このような内面からにじみ出たり、溢れ出ている「何か」は、どのような原理によって導き出されているのか、その謎を解明し、それを意図的に起こすにはどうしたらよいかを示したことがU理論の最大の功績です。

オットー博士は、優れた人物の内側から何かが溢れ出ている状態のことを「未来が出現しようとしている瞬間」ととらえ、“プレゼンシング(presencing:PresenceとSensingの造語)”と呼んでいます。そして、その「出現しようとする未来」から、私たちが学ぶことができるという新しい観点を示しています。

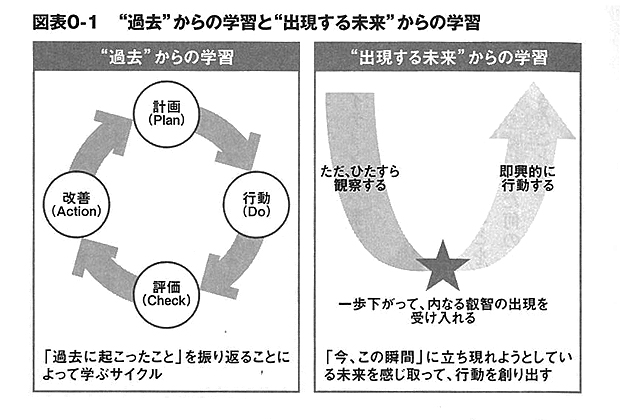

私たちがこれまで慣れ親しんできたのは、計画を立て(Plan)、行動し(Do)、結果を振り返って評価し(Check)、改善措置を実行し(Acttion)、計画にフィードバックするというPDCAサイクルですが、オットー博士はこれを「過去からの学習」と位置づけています。この「過去からの学習」とはまったく異なる学習方法が「出現する未来からの学習」です(「図表0-1 “過去”からの学習と“出現する未来”からの学習」参照)。

「過去からの学習」によって行動する時、私たちは行動を起こす前から「なぜ、その行動を行なうのか?」という理由や正当性を知っていることになります。オットー博士は、このようなアプローチでは、我々が直面している困難な問題の解決やイノベーションの実現には不十分であると指摘しています。なぜなら、頭で考えてひねり出し実現できるくらいの答えであれば、これまでの努力によって問題は解決していてもおかしくはなく、その答えは、イノベーションと称されるほどに「ありそうでなかった」「過去の延長線上にはなかった」ものではないはずだからです。

それに対して「出現する未来からの学習」は、まず直感として現れ、どこかに引き寄せられるような感覚、「なぜ」というより「何」という感覚を頼りにしていくものであるとオットー博士は述べています。

何かをすることに惹かれるけれども、なぜかははっきりとわからない。実際に自分の手足を動かし、心で感じ取りながら形を見出していくことで、やっと頭は「なぜ、それが必要だったのか。なぜ、それをすることになったのか」を理解し始めます。

そうした感覚を頼りにした意思決定は、根拠のないものと見なされがちです。しかし、解決が困難な状況に至り、袋小路にはまり込んでいればいるほど「何かがおかしい」「なんとなく違う」という感覚、そして「なんとなく、これじゃないか」という、微かでしかも確かな感覚を頼りに前進することが必要です。直感を頼りに前進することにはリスクを伴いますが、だからこそ思いつきもしなかった、想像をはるかに超えた展開を迎えることができ、イノベーションが実現されていくのです。

こうした直感を頼りに意思決定をする方は創業経営者に多くみられますが、彼らは口をそろえて「ひらめきや直感に対して、後づけで理屈をつける」と言います。