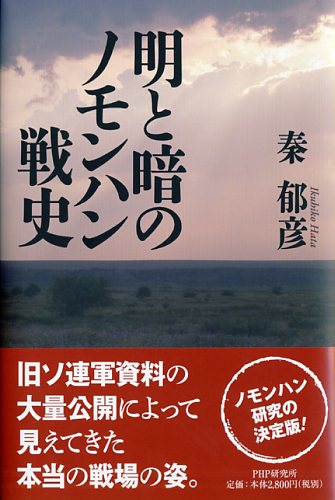

第68回毎日出版文化賞受賞作『明と暗のノモンハン戦史』(秦郁彦:著)とは

2014年11月19日 公開 2024年12月16日 更新

1990年前後から、ノモンハン戦史に関する旧ソ連軍側の第一次資料が利用できるようになったことから、在来のノモンハン戦像が大きく揺らいだ。著者が本書を執筆しようと考えたのも、この動きが進んで、日露(ソ)双方の資料がほぼ出そろったと見定めたからである。従来までの日本側資料中心の研究では、「日本軍の人的損害はソ蒙軍の約2倍」「ソ連の圧倒的勝利、日本の惨敗」という「既視感」が定着していた。しかし、旧ソ連側の資料が公開されるにつれ、ソ連側の人的損害などが日本軍を上回っていたことが判明し、「日本が勝っていたのではないか」という議論が盛んにされるようになってきた。著者の今回の研究では、数字だけを見ての判断ではなく、「何を目的に戦われたのか」「その目的をより達成しえたのはどちらか」というような視点から、新たにノモンハン戦を掘り下げてゆく。

1990年前後から、ノモンハン戦史に関する旧ソ連軍側の第一次資料が利用できるようになったことから、在来のノモンハン戦像が大きく揺らいだ。著者が本書を執筆しようと考えたのも、この動きが進んで、日露(ソ)双方の資料がほぼ出そろったと見定めたからである。従来までの日本側資料中心の研究では、「日本軍の人的損害はソ蒙軍の約2倍」「ソ連の圧倒的勝利、日本の惨敗」という「既視感」が定着していた。しかし、旧ソ連側の資料が公開されるにつれ、ソ連側の人的損害などが日本軍を上回っていたことが判明し、「日本が勝っていたのではないか」という議論が盛んにされるようになってきた。著者の今回の研究では、数字だけを見ての判断ではなく、「何を目的に戦われたのか」「その目的をより達成しえたのはどちらか」というような視点から、新たにノモンハン戦を掘り下げてゆく。

第68回毎日出版文化賞を受賞(2014年11月)した、戦史研究の上で見落とせない一冊である。

では、本書の「あとがき」から、著者・秦郁彦氏の本書に纏わる思いをご紹介しましょう。

『明と暗のノモンハン戦史』とは

400ページを超す本書の最終校正を終え、いささかの安堵感と疲労感にひたっていると、ノモンハン戦をめぐる私なりの思い出が脳裏に去来する。

同世代の友人たちに聞いてみると、彼らが初めて手にしたノモンハン戦記は『ノロ高地』か『ホロンバイルの荒鷲』なのに、私の場合は山中峯太郎の『鉄か肉か』だった。当時のベストセラーとなった前者の2作品が、美談と武勇伝に終始する明(陽)の側面を代表しているのに対し、後者はソ連軍の鉄量に肉弾で立ち向かうしかない日本軍の悪戦苦闘ぶりを通じ、読む者に暗(陰)の側面を印象づけた。素朴な軍国少年だった私は禁書を人にかくれて読むに似た後めたさを感じたのだが、なぜ『鉄か肉か』が発禁にされなかったのかという疑問は今も消えない。

ノモンハン戦のイメージ類型は、明と暗だけではない。 戦後初期にまず登場したのは、ソ連検事団の主張をそっくり受け入れ、日本の侵略行動と断定した東京裁判の判決だった。親ソ、親中に傾斜していた日本人の左派歴史家たちも追随した。

1955年に刊行された歴史学研究会(遠山茂樹ら)の『昭和史』(岩波新書)は「日本の侵略はいぜんソ連に向っていた……結果は無惨な敗北で……全滅的な打撃を受けた」と書いたのは一例である。明暗どころか善(ソ連)と悪(日本)が戦い、悪が完敗したという構図だ。

その後に出現したノモンハン戦史は、(1)『昭和史』に代表される「東京裁判史観」、(2)『ノロ高地』を継承した辻政信型、(3)『鉄か肉か』に似た目線の五味川純平型、という3つの類型に大別することができる。このうち(2)と(3)については多少の説明が必要だろう。

(2)を代表するのは米軍占領下の1950年という早い時期に刊行され、版を重ねた辻政信(関東軍参謀)の『ノモンハン』である。さすがに勝利宣言こそないが、日本軍兵士の勇戦敢闘ぶりを強調し「戦争は敗けたと感じたものが、敗けたのである」としめくくった。

「勝敗は兵家の常」だから次に勝てばよいさ、という負け惜しみもあろうが、参戦者の生き残り、とくに職業将校たちのノモンハン戦記は、概して辻流の強気調で書かれたものが多い。

(3)の代表格として五味川純平『ノモンハン』(1974)を推したのは、「人間の条件」という大河小説と映画の原作者でもあった知名度と影響力を考慮してのことである。五味川の姿勢は「無謀な戦を発起して多数の将兵を虚しく死なせた」「憤りのあまりにペンがとまることも度々であった」(「あとがき」から)という記述ぶりに示されている。

そして下からの目線で敗北の各局面を自虐的な筆致で描き、ついでに日本軍や関東軍幹部の体質を容赦なく弾劾した。その分だけ交戦相手のソ蒙軍には甘くなるのを気にしてか、「(連載中に)生き残った人々の異常に熱心な鋭い眼から私の仕事が監視されているのを意識せねばならなかった」と弁明している。

ノモンハンを主題にした大型の歴史小説を構想した司馬遼太郎も、五味川と似た気分で取材を進めたが、途中で行きづまり執筆を断念してしまう。

このような3類型の諸作品が競いあったノモンハン史観に、新たな視界が開けたのは、旧ソ連の崩壊を契機に進んだソ連軍資料の大量公開である。

一般論だが戦争(戦闘)の歴史は、戦った当事国の第一次資料が過不足なしに公開されないと、全貌はとらえられないし、公正な評価は与えにくい。日米戦争については早い段階からこの条件は満たされていたが、ノモンハン戦史については久しくこの条件が欠けていた。

ところが1990年前後から、ようやく情報謀略分野を除くロシア側の第一次資料が利用できるようになる。とくにソ連軍の人的損害が既刊の公式戦史の3倍にも膨れ、日本軍を上まわる衝撃的な統計や、ジューコフ、シュテルン将軍の公式報告書、モスクワとの往復電報などが公開されるに及び、在来のノモンハン像は大きくゆらいだ。

私は1963年に『太平洋戦争への道』シリーズ(全8巻、朝日新聞社)の第4巻『日中戦争〈下〉』にノモンハン事件概史を執筆したことがあるが、つきあわせるべきソ連側の対抗資料が乏しいため17ページの事実経過だけにとどめ、一切の評価を回避するしかなかった。

それ以来、このテーマから遠ざかっていた私に、本書の執筆意欲を促したのは、日露(ソ)双方の資料がほぼ出そろったと見定めたからである。

その間もノモンハン戦史と40年近く取り組んできたアルヴィン・D・クックス教授(1924~99)との親密な交遊を通じ、多大の刺激を受けつづけていた。その縁から教授が1985年にスタンフォード大学出版局から刊行した大著『ノモンハン 草原の日ソ戦─1939』の邦訳(1989年、上下2巻で朝日新聞社刊)プロジェクトに、監修者として参加する。

当時は英文で書かれた唯一に近い学術的大著として高い評価を受けたが、クックス博士はわずかなタイミングの差でくだんの大量公開情報を利用できなかったことを痛惜していた。

第一次資料の公開は、ロシア側の研究者にも福音となる。かつては日本の侵略性と完敗を前提とした教条的記述しか許されなかった制約がゆるみ、史実に沿った自由な解釈が可能となる。1994年、ウランバートルで開催されたノモンハン学術シンポジウムでロシア陸軍戦史部のワルターノフ大佐が、相互の誤解に起因する衝突路線から生じた偶発的戦争という画期的な新解釈を示したのは一例である。それは当時の私のノモンハン観とほぼ一致するものでもあった。

出合頭に近い偶発的衝突だとすれば、情勢分析、戦術判断の過失や錯誤が双方ともに頻発してもふしぎはない。こうした前提で見直すと、「より過誤の少ないほうが勝つ」という金言があてはまりそうだし、さらにつきつめると、「引き分けに近い」と判定してよい局面がいくつも見えてくる。

ノモンハン戦の日から70年以上の歳月が流れ、当事者のほぼ全員が世を去った。研究者の心理を制約するさまざまな“しがらみ”も消えた。日ソの両陣営がともにかかえこんできた成功と失敗の軌跡を、虚心に観察し分析できる条件はととのったと感じている。

評価の定まらぬ争点は残るにしても、むりに黒白をつける必要はないだろう。そうした思いもこめて、本書の標題に『明と暗のノモンハン戦史』を選んだ。

ノモンハン戦史と関わったなかで、忘れがたい思い出は、1989年8月末から9月にかけて訪れたハルハ河周辺の景観である。

私は第23師団と第7師団の生き残り兵士と遺族が結成したノモンハン会の会員に、新聞の特派記者たちを加えた30数人の慰霊団に同行した。新潟─ハバロフスク─イルクーツク─ウランバートル─スンブル・オボの経路を飛行機で往復し、帰路にはシベリア鉄道にも乗った。

それ以前にも中国東北(旧満州)のハイラルからノモンハン近くまで入った慰霊団はあったが、モンゴル側から訪問したのは、我々が戦後初めてだった。

スンブル・オボ(ハマルダバ)は、ジューコフの司令部が置かれた場所で巨大な戦勝記念塔が立ち、あちこちに機関銃や戦車の残骸がころがっている。ホテルはないので、ゲル(パオ)を組みたて、4、5人ずつが同宿した。寝心地は悪くなかったが、昼間は40度近い暑さなのに、深夜から明け方は0度前後まで下り、寒さに震えた。

トラックで対岸のノロ高地、ニゲーソリモト、バルシャガル高地からボイル湖までまわったが、1941年の国境画定線を継承した中国とモンゴルの国境線は両側の約1キロが緩衝地帯になっていて、立ち入りは禁止されている。ノモンハン・ブルド・オボの標柱を見られないのは心残りだった。

バインツァガン高地を経て日本軍のハルハ渡河点に至り、両岸に広がる草原を眺めていると、満州国とモンゴルが国境を争った理由がわかるような気がした。遊牧民にとっては河の両側に広がる豊かな牧草地が重要なので、ハルハ河を国境線に固定されては困る事情が呑みこめた。現在でも時季と場所を限り住民に両岸の往来を許していると聞く。

ウランバートルのホテルから出張してきたコックたちが食事を作ってくれたが、羊肉の水煮ばかりなので、2日もすると見るのも嫌になり、ジンギスカン焼きを注文したが作ってくれない。理由を聞くと、羊肉の脂肪は酷寒の冬を越すのに欠かせぬ栄養分だから、焼いて捨てるのはもったいない、というもっともな言い分ではあった。

しかたなく持参したカップで間に合わせたが去りぎわに、日本人の観光客を呼ぼうと思ったら大草原のジンギスカン鍋がいいよと助言した。聞き入れてもらえたかどうかはわからない。

本書の来歴だが第1章から第8章までは日本大学法学部の機関誌(季刊)である『政経研究』の2012年3月号から翌年6月号まで5回にわたり分載した。第9章は軍事史学会の機関誌『軍事史学』第49巻第1号(2013年6月)に掲載した。

その後、約1年をかけ、書きおろしを含む大幅な補筆、補正を加えたので、当初の予定より5割近く分量がふえた。

この間に教示、協力を仰いだ機関と知友は少なくないが、委細は省略し次にお名前だけをかかげた。編集・出版にあたられたPHP研究所のスタッフとあわせ、篤くお礼を申しあげたい。

防衛省防衛研究所戦史研究センター(旧戦史部)、靖国偕行文庫

阿部武彦(故)、稲葉千晴、大堀和利、鎌倉英也、アルヴィン・D・クックス、源田孝、小松徳仁、白石博司、ボリス・スラヴィンスキー(故)、滝山和(故)、田中克彦、中山隆志、中山正夫、花田智之、原剛、平井友義、松崎昭一、森田勉、山之口洋、吉本隆昭、V・N・ワルターノフ

<著者紹介>

秦 郁彦(はた・いくひこ)

昭和7年(1932年)山口県生まれ。現代史家(日本近現代史・軍事史)。昭和31年東京大学法学部卒業。同年大蔵省入省後、ハーバード大学、コロンビア大学留学、防衛研修所教官、大蔵省財政史室長、プリンストン大学客員教授、拓殖大学教授、千葉大学教授、日本大学教授を歴任。法学博士。平成5年度の菊池寛賞を受賞。

主著に『昭和史の謎を追う』上下『現代史の対決』『病気の日本近代史』(以上、文藝春秋)『慰安婦と戦場の性』『靖国神社の祭神たち』(以上、新潮社)『南京事件――「虐殺」の構造・増補版』(中公新書)等がある。