「定年廃止」「解雇規制緩和」「完全能力給の導入」が日本の雇用を救う

2012年06月22日 公開 2024年12月16日 更新

日本的雇用は経済合理性から生まれた

年功給を廃止するということは、去年より今年、今年より来年の給料が上がるとは限らない、ということである。同じレベルの仕事しかできなければずっと同じ給料だし、能力が落ちれば下がることもある。

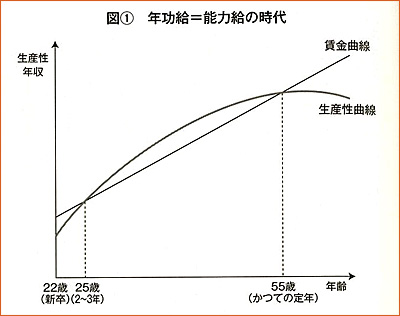

かつて、まだ55歳が定年だった時代には、日本的な雇用システムの年功給は、じつは能力給に非常に近かった。55歳の定年近くまでは、従業員の能力は、だいたいなだらかに上がっていくのが一般的だった(図①参照)。

理由は2つある。1つは、コンピュータやネットワークなどのITがまだ普及していなかったから。IT化社会以前の業務は、地道な手作業や組み立て系の共同作業が中心だったので、熟練の技やすり合わせのスキルが、高い付加価値を持ち得た。

もう1つは、組織固有のスキルが幅を利かせていたからである。「あうんの呼吸」で業務を回していく能力は、その組織にどれだけ長く所属しているかに比例するものだ。要するに、年齢を重ねれば、みんなそれなりに能力が上がっていった。

結果として、生産性のピークは定年前の50~55歳くらいになっていた。だから、年功序列や終身雇用というのは、当時の労働実態と合った仕組みだった。

組織に長くいるほど生産性が上がるのであれば、「定年まで雇用を保障するから、ずっと我が社で働いてほしい」ということが、経済合理性にかなっている。

だから、年功序列も終身雇用も、もとはといえば、雇用者である企業側から生まれた仕組みであって、雇われる側の労働者が、自分たちの雇用を守るために言い出したのではないのである。

要するに、労働法などの法律に明示的な根拠があるわけではなく、判例法で、現状をあとから認める形で正当化され、普及してきたのである。

55歳定年制(当時)も、55歳までの有期雇用契約を結んでいたわけではなく、「期限の定めなき契約」なので、本来はいつでもクビを切れるはずだった。

ただ、前述したように、生産性のピークが55歳近くにくるなら、企業にとっては、あえてそれ以前に辞めてもらう必然性がない。終身雇用も、市場の要請で定着したにすぎないのだ。

先に述べた「解雇4要件」というのは、「明示的な契約はなくても『黙契(無言の合意)』があるのだから、それに反してクビを切るのはけしからん」という訴訟が起きた結果出された判決で、裁判所が黙契の存在を追認したのである。だから判例法なのだ。それが現在の日本企業の行動を縛っている。

解雇4要件は影響力が非常に強いので、かなり前から法律に明文化しようという議論がされてきた。ところが、経営者と労働組合の双方が反対して、なかなか前進しないというのが実情だ。

これによって守られている組合側からすると、下手に明文化して、自分たちに都合が悪いような修正が入るのが心配なのだ。

一方経営側は、このまま明文化された暁には、完全に雇用調整ができなくなってしまうので、それを恐れて踏み切れない。だから、ずっとグレーの状態で今日まで来てしまったという経緯がある。

35 歳を過ぎたらあとは落ちるばかり!?

1970年代くらいまでは、先ほどの図①のような「能力給≒年功給」という図式が成り立っていた。だが、その後、だんだん雲行きが怪しくなって、今日的にはまったく当てはまらない。

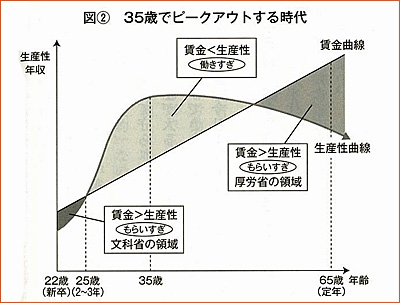

新入社員の出来はそれほど変わらないのだが、入社後2、3年から急激に生産性が上がって、35歳くらいで一気にピークに達してしまう。そのようにS字を描いて上昇していったあとは、人によって分かれるのだが、おおかたの人は35歳を頂点に、徐々に生産性が落ちていく(図②参照)。

ところがその一方で、実際に支払われている賃金実態は、昔とあまり変わっていない。

だから早い段階で生産性曲線が賃金曲線とクロスして、それを下回ってしまう。賃金のほうが上になるから、働きに対してもらいすぎ、企業から見れば払いすぎの状態がずっと続くことになる。ピークアウトが早い分、トータルでは明らかにもらいすぎの人が多くなる。

これがさまざまな業種、いろいろな規模の企業の人々と再生を巡って深く関わってきた私の実感である。入社直後は社会人になりたてで、名刺の出し方から教わることになるから、生産性は低い。

逆に言うと、即戦力とはとても言えない大卒新入社員を、仕事ができるレベルにまで育ててくれるわけだから、最初の2、3年は大企業に入ったほうがお得、と言えるかもしれない。いわゆるフィニッシングスクール的な教育を施してくれるのが、日本企業のよさでもあった。

ところが、入社後3年もすると、ひと通り仕事を覚えて、今度は働きすぎモードになる。会社からすると、アンダーペイ(支払い不十分)の状態だ。

彼らの稼ぎで、ピークを過ぎた上の世代の賃金を穴埋めすることになるので、これもある種の世代間搾取の構図である。この段階で嫌気がさして、会社を去ってしまう優秀な若手も少なくない。

この格差の解消には、35歳でピークを過ぎたら、それから先は能力に応じた分しか払わないようにするしかない。つまり年功給を名実ともに全廃して、完全能力給を導入する。これしかない。

生産性の低下に応じて給料を下げられるのであれば、企業は年配者を、定年過ぎまで雇うことができる。能力並みにしか給料が支払われないので、人によっては年収200万円以下まで落ちるかもしれない。

だが、仕組み自体はサステイナブル(持続可能)だから、働く意志があって、その能力もあるなら、70歳になっても働き続けられるはずだ。定年廃止と能力給がセットというのは、そういう意味だ。