相手の「好奇心」を刺激するとっておきの方法とは?

2018年05月25日 公開

2024年12月16日 更新

人は「秘密」に弱いもの

.jpg)

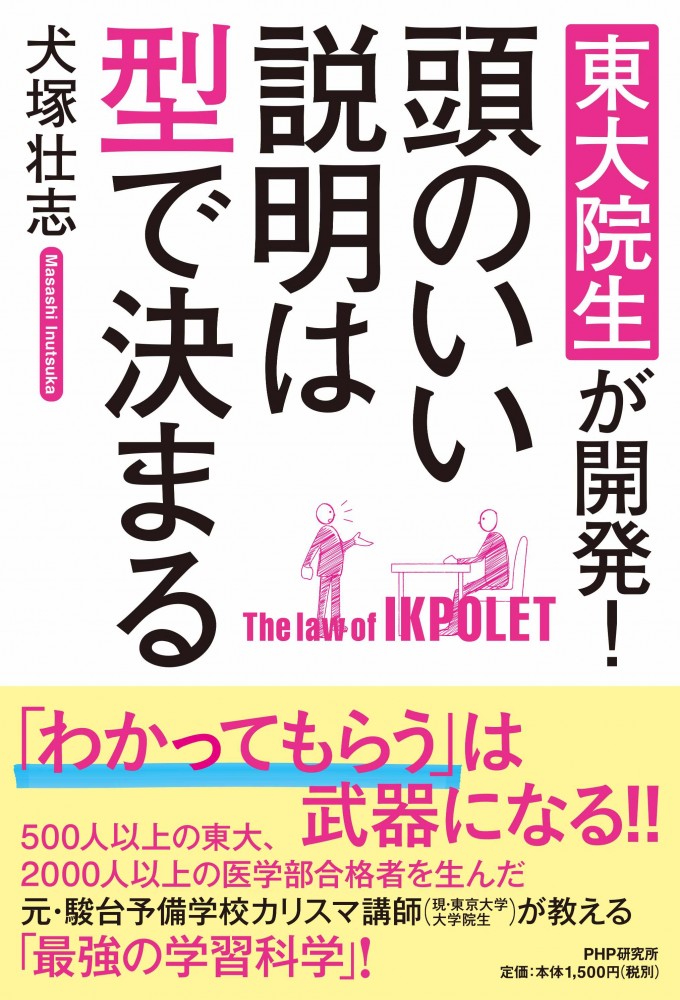

「知的でわかりやすい説明には型がある」と主張する、元予備校人気講師の犬塚壮志氏。中でも冒頭のつかみで大事なのが、相手の好奇心を刺激することだという。だが、それは簡単なことではない。いったい、どうすればいいのだろうか。

相手を食いつかせる2つの方法

「わかりやすい説明」のためには、人に興味を持ってもらうことが大事。とはいえ、「好奇心なんて簡単に刺激できないよ」―─こう思う方もいるかもしれませんね。確かに、慣れないうちは好奇心を意図的に刺激することにハードルを感じるかもしれません。でも、あるんです、誰でもすぐに好奇心を刺激できるとっておきの方法が……。

その方法とは、「とりあえずこう話しておけば、相手はノッてくれる」という、説明下手だった私の鉄板のノウハウです。それが次の2つです。

1 一文に〝矛盾〟を入れる

2 〝秘密〟を醸し出す

「一文に〝矛盾〟を入れる」というのは、たとえば「世界最弱のライオンとは?」のように「弱い」と「ライオン」という相反するイメージの言葉を同時に入れるのです。

「〝秘密〟を醸し出す」というのは、あなたの説明する内容がこれまでオープンになっていないということを匂わすのです。

この2つのどちらかを使うだけで十中八九、相手は食いついてきます。

ただ、これだけではよくわからないと思いますので、具体例も交えて1つずつ詳しく解説していきますね。

まずは1の「一文に〝矛盾〟を入れる」からいきましょう。

人は「矛盾」に驚く

「そういえばさ、……あっ、やっぱいいや」―─友人からこんなふうに言われたことはありませんか? そのときって、なんかモヤモヤして、話の続きが気になったりしませんか?「なんだよ。最後まで言えよ!」みたいな。

この「一文に〝矛盾〟を入れる」というのは、相手のそのモヤモヤ感を利用したものなのです。

人は、矛盾が出てきたときになんだか気になってしまう、そのモヤモヤした不快感をどうにか解決したい――そう思ってしまう生き物なのです(これを認知不協和といいます)。これを利用すると、多かれ少なかれ相手の頭の中に「?」を入れることができます。それで相手の興味をひくのです。

たとえば、次のようなフレーズです。

「健康にいい毒があるって知ってた?」

「燃える氷って知ってる?」

「ポイ捨てOKなペットボトルがあるんだよね」

つまり、「ちょっと変だぞ」と意図的に違和感を感じさせるのです。

これは「毒は体に悪いもの」「氷は燃えない」「ペットボトルのポイ捨てはダメ」など、そもそも相手がもっているであろう認識を利用しているのです。その逆をあえて衝いているテクニックなのです。

こうやって、1つの文に、対義的なワードやフレーズを意図的に入れるのです。

THE21 購入

アクセスランキング(週間)

更新:05月09日 00:05

- 現代のリーダーに必須の「人間力」 どうすれば高められるのか?

- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック

- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い

- 「部下のやる気が上がる」ほめ方とは? 性格タイプ別の伝え方

- リーダーが「意思決定の力を養う」には? 難しい判断を下すために必須の力

- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」

- いい年して幼稚な「ベビー社員」に振り回されないためには?

- 18時に帰る若手を横目に残業...「管理職の罰ゲーム化」が加速する日本の職場

- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方

- 会議は準備が9割 「結論がまとまらない」事態を防ぐために上司がすべきこと

.jpg)