Voice » 「健康経営」より生活実感を

「健康経営」より生活実感を

2023年09月06日 公開

2024年12月16日 更新

近年、組織の活性化などの観点から注目を集めている「健康経営」。はたして、その効果と是非をどのように考えるべきなのか。そもそも「企業が健康を管理する」考え方は、どのような経緯で生まれたのか――。社員にライフスタイルを強要しても、生産性は決して上がらない。

脅しに近い指導

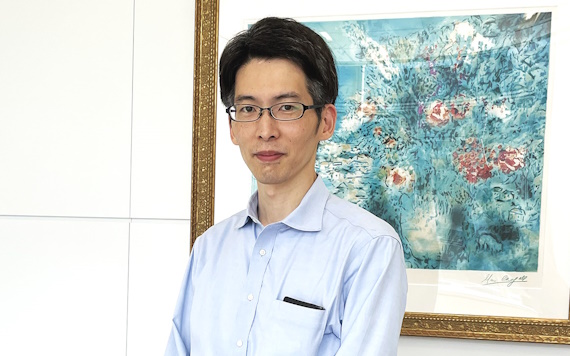

――日本企業のあいだで「健康経営」がテーマの一つとなっています。保健指導や喫煙対策などを評価項目とし、従業員の活力向上や組織の活性化、生産性の向上などが目的だという。どのようにご覧になっていますか。

【大脇】まず「健康経営」は目的を果たすうえで効果があるのか。また「健康」のため、企業が従業員の生活に干渉するのは望ましいか。二点に関してお話ししたいと思います。

「企業が健康を管理する」という考え方の大本は、産業革命後の過酷な労働環境にあります。重工業の工場や炭鉱など、危険な環境下でのブルーカラーは使い捨てでしたが、富国強兵を目標に産業医という職業が生まれ、従業員の健康管理が始まりました。従業員に対し、健康診断を義務付ける労働安全衛生法が1972年に施行されたのも、同じ背景からです。

しかし現代では、ホワイトカラーの労働者が大多数となり、肉体的な「職場の健康リスク」の減少とともに産業医の仕事の必要性は相対的に低下しました。かつての歴史的役割の名残として、粉塵を吸った肺の呼吸音などを調べる代わりに睡眠時間や飲酒量、喫煙の有無をチェックするようになったわけです。

――現代の職場の健康管理については、どのように考えたらよいでしょうか。

【大脇】たとえば、禁煙することにインセンティブが働くようなプログラムをつくるならともかく、「たばこを吸っていますか」「1日、何本吸いますか」「運動をしていますか」と圧力を掛けるような健康指導には、効果はまったくないと思います。そもそも職場の健康診断自体、医師の立場からすると「血圧だけ測れば十分」で、残りはほとんど意味がありません。

――えっ?

【大脇】健康診断についての医学研究からは、脳卒中、心筋梗塞、癌を含め健康上の利益は何もなさそうだというデータが出ています。

また、健康診断の副作用が軽視されています。私の妻が以前に健康診断で採血をした結果、「血糖値が高い。糖尿病になる恐れがあるので医療機関に相談を」と指導されたことがあります。指導する側は意図していないかもしれませんが、いわれた側からすれば脅しに近い。「医者のところへ行かず、病気になっても知りませんよ」という自己責任の含意があります。これでは信頼関係を傷つけると思います。

生活習慣病に罹った人を自業自得とばかりに非難する「被害者バッシング」には医者として同意できません。医者というのは、目の前の困っている人を助ける仕事です。過去の生活習慣を断罪するのではなく、未来の歩みを患者と一緒に考えていかなければなりません。

「予防」には意味がない

――「健康経営」に従業員の活力、生産性を高める効果はあるのでしょうか。

【大脇】ないと思います。アメリカの学会が、太っていることを見下した扱いは逆効果になるからやめよう、という声明を出した例があります。ライフスタイルについて「こうしなさい」と頭ごなしに命じても絶対、従わないのが人間というものです。健康経営に基づく指導が社員のモチベーションを下げ、活力や労働生産性を下げる恐れがあります。

医者と患者のケースでいえば、自分の場合、高齢者や末期医療の患者さんと接する機会が多い。医師の義務として、たばこを嗜む人には最初に一度「やめたほうがいいですよ」と伝えるものの、あとは当人に任せます。人間が何を最も大切にして生きるかは、個人によって異なるからです。

極端な話、残り短い寿命がいくら延びるか、縮むかには何の関心もない人もいます。当人が関心のないところに、他者が介入してはいけない。家族の方から食事の相談をされることもありますが、私は必ず「ご本人が好きなもの、食べやすいものを食べるようにしてください」と答えます。

――大脇先生は著書『「健康」から生活をまもる』で「健康より大事なことを、本当は誰もが持っている」と記していますね。おいしい食べ物にお酒、たばこ。いずれも人生の楽しみです。

【大脇】私が健康管理を強制しないもう一つの理由は、「病気を予防するために何かの摂取を控える」ということに、ほとんど意味がないからです。たとえば「糖尿病を予防するため、甘いものを控えましょう」という話は迷信です。米やパンを先に減らしてもいいのですから。

砂糖が嫌われる理由は、主として肥満と虫歯です。でも甘いものほど虫歯になりやすいわけではないし、総入れ歯でも食べられるのだから、歯のために食べ物を我慢するのは本末転倒です。

肥満についていえば、加齢とともに体重が増加するのは自然なことです。医学的な介入で体重の上昇カーブを緩やかにすることはできても、減らしてしかも維持するのは非常に困難です。砂糖のせいではないのです。しかも肥満と心筋梗塞や脳卒中との関係は確率・統計上でしかわからないほど小さいことで、甘いものを好きな人が習慣を犠牲にするほどの意味はありません。

同様に、塩分が多くても血圧正常の人が高血圧にはなりません。痛風鍋(白子やあん肝、牡蠣などプリン体の多い具材を入れた鍋)を食べたから痛風になるわけでもない。尿酸値が高い人が薬で尿酸値を下げたとしても、初発の痛風が減るというエビデンス(事実・証拠)はありません。しかも、尿酸値に関する食生活の影響は薬よりもさらに小さい。食事制限の効果が過大評価されています。

病気になるかどうかは遺伝や体質、生活環境など無数の要因があり、医学でも個人の運命を言い当てることはできません。たばこと肺癌の関係も確率・統計上の問題にすぎません。

私たちの生活の仕方が健康に与える影響は、さほど強くない。にもかかわらず「生活習慣病」や「予防」という呪いの言葉とともに、「何々は体に悪い」というイメージが肥大しているのです。

Voice 購入

アクセスランキング(週間)

更新:04月02日 00:05

- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日

- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

- 中国史上唯一の女帝にして暴君 則天武后の「残忍政治とその原点」

- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

- 「リバタリアン」はなぜ民主主義を否定するのか? 激変するアメリカ現代思想

- 富士山が噴火したら、東京都民はどの方角に逃げるべきなのか?

- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」

- ネットのウソを見抜くのはもう無理? 「真実」より「信じる」を選ぶ時代

- メロンをムシャムシャ、オウム真理教・麻原逮捕の真相

- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

.jpg)