なぜ、紫式部は源氏物語に“生霊”を頻繁に登場させたのか?

2024年05月25日 公開 2024年12月16日 更新

紫式部を主人公とした大河ドラマ『光る君へ』が放送され、『源氏物語』に注目が集まっています。古典エッセイスト・大塚ひかりさんの新刊『傷だらけの光源氏』では、登場人物たちの病気や五感の働きなど身体描写に注目し、現代にも通じるリアルな世界として同作を読み解いています。紫式部の文学は、いかにして生まれたのか? お話をうかがいました。(取材・文:斎藤岬)

厳しい現実を生きる大人が読むに堪える物語を書きたかった

――本書では『源氏物語』における嗅覚や味覚といった五感の描写や病気、死など、登場人物たちの心身に着目して同作を読み解かれています。学生時代に『源氏物語』を読んだときに「やたらとよく寝込む人たちだ」という感想を抱いたんですが、それが画期的な小説表現だったと初めて知りました。

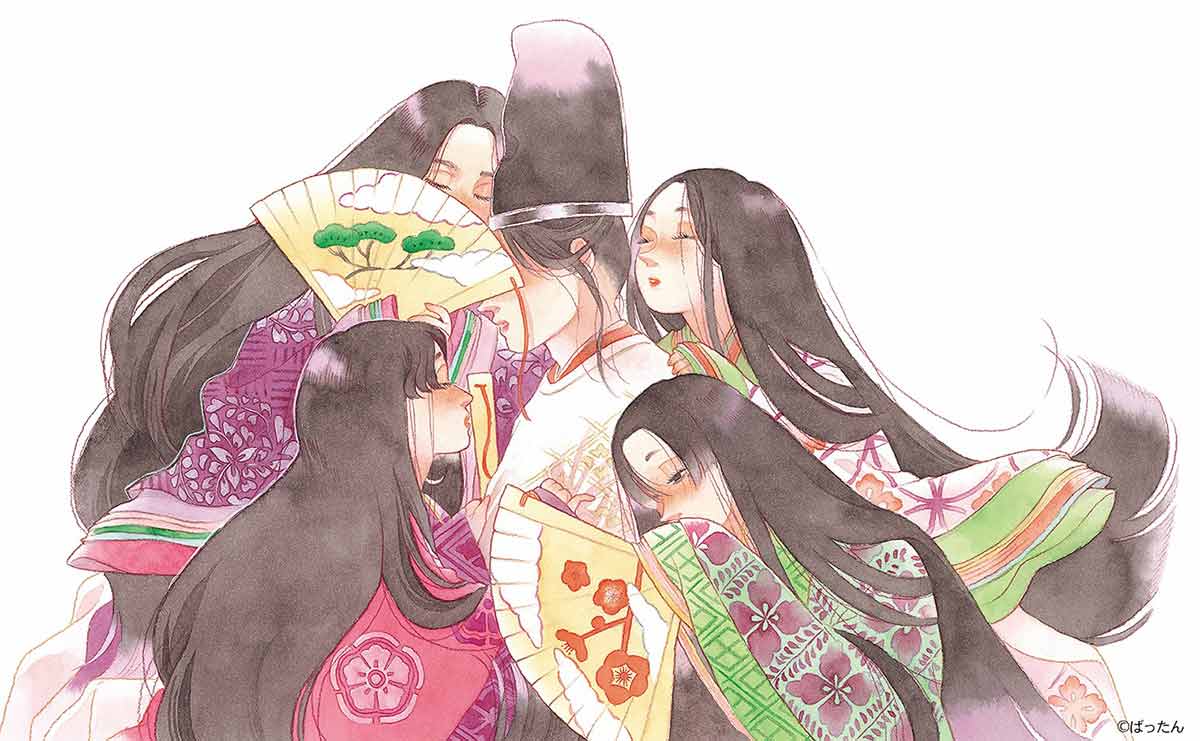

胸の病から虫歯、瘧(おこり)、心違いの病など『源氏物語』の登場人物たちはありとあらゆる病気にかかるんですよね。主人公の光源氏をはじめ誰もが生身の体を持つ存在として描かれている。病気する身体は『源氏物語』の特徴のひとつで、先行する『うつほ物語』や『竹取物語』などとの大きな違いです。

――なぜ紫式部はそんな文学的挑戦ができたのでしょうか。

この頃には『蜻蛉日記』など自分の生活を赤裸々につづる日記文学が隆盛していたので、リアリティという点ではその影響もあったと思います。ですが最も大きい理由としては、疫病が流行ったり貴族の栄華に綻びが見え始めたりといった厳しい現実を生きる自分たちが読むに堪える物語を書きたかったのではないでしょうか。

『源氏物語』以前の物語は、言葉は悪いですが"女子供"のためのものであり、サブカルチャーであって大人が読むには物足りないところがあったのだと思います。

――だからこそ現代にも通じるようなリアルで等身大の描写が生まれた。

紫式部は徹底してリアリティを追求していて、たとえば「夕顔」の巻では「『いくら光源氏が優れた人物だからといって、周囲の人まで彼を褒めてばかりいるのはおかしい。作り事めいている』と言う人たちがいるから、こうして光源氏の不名誉な失敗も書いたんです」と地の文で書いています。

それほど「これを作り話だと思ってもらっては困る」という意識が強いんですよね。わざわざそう書いているのは、「今までの物語とは違うのだ」という一種の宣言だと私はとらえています。

人間心理の裏側を知るからこそ「生霊」という怪異を描けた

――相当な意気込みをもって書かれているのですね。その作風は一体どこから来たものなのでしょう?

そもそも紫式部自身がとてもリアリストなんです。『源氏物語』には物の怪や生霊がよく出てきますが、実は生霊とは紫式部が"発見"したものだと言われているんですよ。

――嫉妬のあまり生霊となって源氏の妻や愛人を殺してしまう六条御息所のエピソードは有名ですが、あれも異例の描写だったのですか。

国文学者の藤本勝義さんが『源氏物語の〈物の怪〉』(笠間書院)で指摘されているのですが、それまでの日記や文学で描かれる物の怪はすべて死霊なんです。『源氏物語』では初めて生霊にスポットを当て、しかも憑かれる側ではなく憑く側を描いている。それが書けるのは、その裏にある人間心理をわかっているからです。

あるいは、紫式部は「亡き人にかごとは(を)かけてわづらふもおのが心の鬼にやはあらぬ」という歌を詠んでいます(『紫式部集』)。「心の鬼」は良心の呵責を意味していて、「病気になって苦しんだり悩んだりするのを亡くなった人のせいにするのは、生きている側の良心の呵責によるものなんじゃないか」と詠っている。これはとても近代的な感覚ですよね。

――紫式部はそうした観念をどのように身に着けたのでしょうか。

背景には、論理性を重視する漢籍を幼い頃から読んでいた影響が強く存在していたと思います。父の仕事に同行して地方暮らしを経験したことで、客観性が培われた部分もあったのでしょう。『紫式部日記』などを読んでも、周囲に対して常にどこか突き放したような傍観者的な姿勢が感じられます。そうした部分が『源氏物語』のリアリティにつながっているのだと思います。

男の戦いだけがドラマじゃない大河『光る君へ』に感じる変化

――大塚さんは30年近くにわたって『源氏物語』について書いてこられました。なぜそれほどこの物語に惹きつけられているのでしょう?

やっぱり、『源氏物語』はお話としてものすごく面白いんですよ。それに、自分の年齢や置かれている状況によって読むたびに発見があるんです。

10代で初めて読んだときは「いい男2人に挟まれて浮舟は何を嫌がっているんだろう」と思ったのが「人を人とも思わないようなパワハラ男だったんだ」とわかってきたり、ときには光源氏が嫌いになったり、書かれている価値観に対して嫌になることもある。そういったところも含めて、こんなに面白い物語はないと思いますね。

――その30年で、日本における『源氏物語』の受け止められ方に変化はありましたか?

昔より受け入れられるようになったと感じます。良い例が大河ドラマですよね。以前は時代劇といえば江戸時代や戦国時代など、男性が活躍する物語しか受け入れられない風潮がありました。それが今は、女性が書いた、恋愛絵巻と言われる『源氏物語』を取り上げている。

その背景には、女性の地位が上がって平安時代に近づいていることがあるかと思います。平安時代は女性も強い相続権を持ち、経済力がありました。

『光る君へ』にも登場する詮子のように、国母になれば一族の中で父をも凌ぐほどの政治的権力を持つ女性もいた。文化においても政治においても女性が活躍するのはおかしくないし、男同士の戦いばかりがドラマじゃないということが受け入れられるようになったのは、この30年で起きた変化だと思います。

――平安時代と令和の現在で社会の状況に重なり合う部分があるからこそ、主人公・紫式部が成立したわけですね。

そう、重なっているんですよ。女性の地位の高さと抑圧加減も。『光る君へ』でもつらそうな人がたくさん出てきますが、"傷だらけの光源氏"が生まれた背景には傷だらけの紫式部がいて、傷だらけの女や男が数多く実在していたのだと思います。大河ドラマを観ている方にもぜひ本書を読んでもらいたいですね。

――ちなみに『光る君へ』はどうご覧になっていますか?

面白く観ています。道兼が紫式部の母を殺したのは驚きましたが、中小貴族を人間扱いしない人は存在して、似たようなひどい出来事は当時いろいろと起きているんですよ。荒唐無稽なようで意外と史実が反映されていると思います。ただ、今のところ道長はいい人すぎる気がしますね(笑)。これから先どうなっていくのか、楽しみです。