高いパフォーマンスを生み出す一流のビジネスパーソンとそうでない人との違いは、思考力にあります。多くのハイパフォーマーを見てきた人材開発コンサルタントの佐藤美和さんに、会話からあいまいさをなくし、相手の話を具体的に深める質問の仕方について解説してもらいました。

※本稿は、佐藤美和『世界のハイパフォーマーを30年間見てきてわかった一流が大切にしている仕事の基本』(かんき出版)の一部を再編集したものです。

あいまいで抽象的な言葉を具体的にする

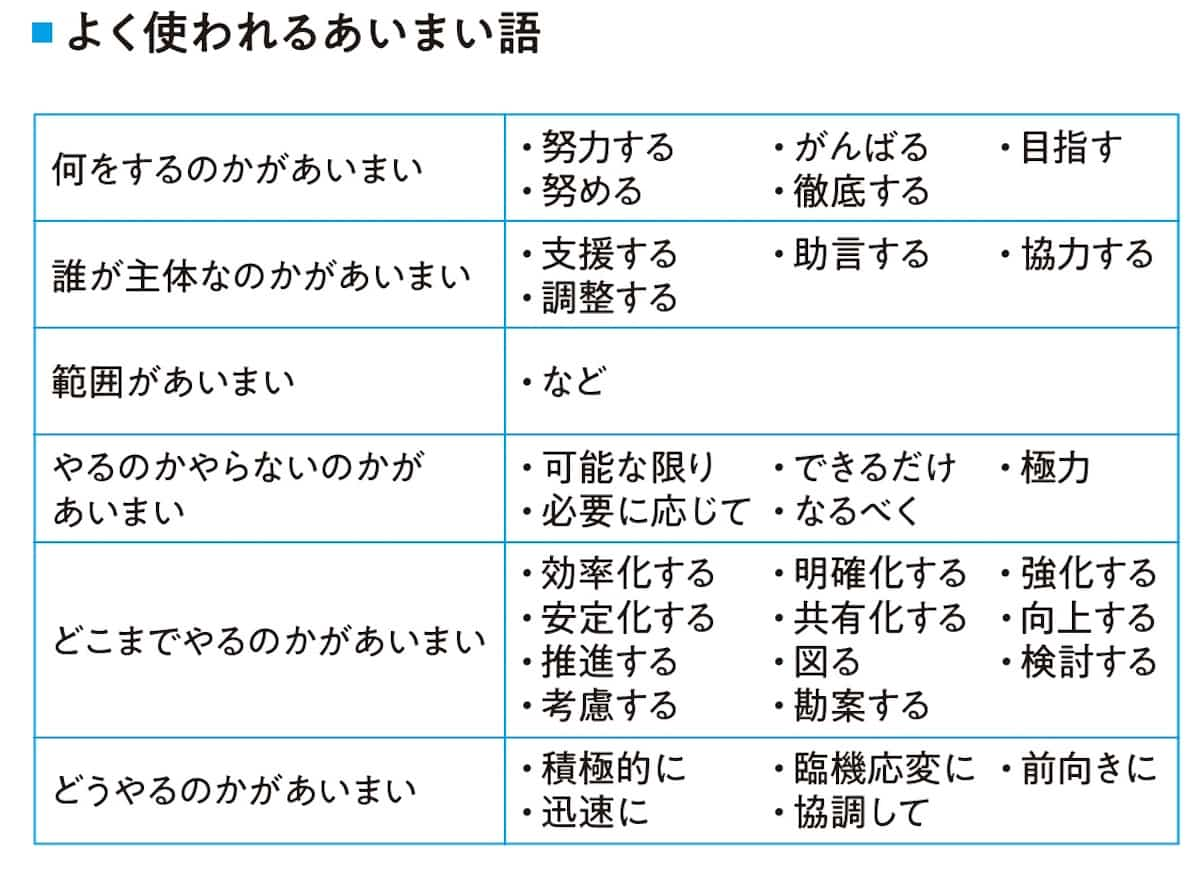

人によって定義や解釈が異なる言葉を「あいまい語」と言います。一流の話は、誰が聞いても解釈にブレがありません。あいまいな言葉を使わないからです。

「状況を慎重に判断しながら、真に必要な支援に努めていきます」

ビジネスの場ではときどき、こういうことを言う人がいますが、何かいいことを言っているように見えても、内容はありません。

「状況を慎重に判断する」のは、当たり前のこと。「真に必要な支援」って、何をするの? 今の支援は的外れってこと? 今の支援は継続するのか、それともやめるのか?

あいまいなところがたくさんあり過ぎて、いかにも「この人考えてないな」という感じがしてしまいます。

「あいまい語」は、便利です。抽象的なので、誰かに反論されたとしても、「いやいや、私が言いたいのはそういうことではありませんよ」と収めることができます。解釈に幅があるので、もしも相手が好意的に受け取ってくれたら、いいことを言ったことになります。言い切ることをしないので、決定を先送りにできます。

だから、よくわからないとき、特に意見はないとき、苦し紛れにでも何かを言わなければならないとき、つい考えることから逃げて、あいまい語を使ってしまうのです。

<『世界のハイパフォーマーを30年間見てきてわかった一流が大切にしている仕事の基本』P.89より>

<『世界のハイパフォーマーを30年間見てきてわかった一流が大切にしている仕事の基本』P.89より>

ある化学メーカーの部門長は、ときどき社員を呼んで、上司から部の方針についてどのように聞いているのかを直接尋ねてみるそうです。社員の話があいまい語だらけだったら、すぐに、その上司を呼びます。

まず、部下にどう説明したのかを再現してもらい、その中に出てきたあいまい語を5W1H(When「いつ」、Where「どこで」、Who「誰が」、What「何を」、Why「なぜ」、How「どうやって」)を手がかりにひとつずつ、考えてもらいます。

「状況を慎重に判断しながら、真に必要な支援に努めていきます」

この説明の「慎重に」「真に必要な」「支援」「努める」はあいまい語です。

「努める」というのは、

When:いつやるの?

Where:どの部門のどの業務の話?

Who:担当は誰?

What:何をするの?

Why:どうしてそれをするの?

How:どうやってやるの?

こんな感じで、言わんとしていることをはっきりさせていきます。

部門長とのこの話し合いは部内で「絞られミーティング」と呼ばれていて、管理職たちは、非常に嫌がっていました。しかし、回を重ねるごとに、あいまい言葉をなくすと考えが深まり、何をするのかがはっきりすることがわかってきました。それに、部下への説明もしやすくなることに気づいたのです。

そして、管理職たちは、ここまでしてくれる部門長に感謝するとともに、忙しい部門長にこれ以上時間を割いてもらうのは申し訳ないと、自らあいまい語を見つけては5W1Hで考えるようになったのです。

そうすると、部下たちもこれにならいはじめました。そして、この部門は高い業績を出せるようになったのです。「あいまい語」をきっかけに部門全体の意識も変えてしまう一流には驚かされます。

相手の思考を深める質問

一流はおしなべて、質問の達人です。要領を得ない話をする人には、さまざまな質問を投げかけて、考えを整理する手伝いをしてあげます。

「商品のプロモーションは、SNSを使うのが一番よさそうな感じがします。インフルエンサーに取り上げてもらえるかもしれません。営業部長もこのプランに大変興味を持ってくださったようなので、前向きに進められるものと思われます」

ある服飾メーカーに勤める方が部下から、こんな報告を受けていました。

「SNSを使うと効果があることを確認した」「インフルエンサーが、新製品を取り上げると言った」「営業部長が、このプランは大変興味深い。前向きに進めましょうと言った」。

それならば、この報告は「事実」です。

「プロモーションするなら普通SNS使うでしょう」「インフルエンサーが取り上げてくれるといいな」「営業部長はまんざらでもなさそうな顔をしていた」。

このように報告者が思っているのならば「意見」です。

この報告を聞いてなんだかスッキリしないのは、この報告の内容が事実なのか意見なのかがわからないからです。

こんなときは、こちらから質問をするのが有効です。

質問には、オープン質問とクローズド質問の2種類があります。

オープン質問は、回答する人が自由に答えられる「開かれた」質問です。クローズド質問は、「はい」または「いいえ」で答えられる質問、あるいは選択肢の中からひとつを選ぶ形の、答えが限定される「閉じられた」質問です。

「週末は何をしましたか?」はオープン質問です。

「週末は外出をしましたか?」や「1人で出かけましたか? それとも友達と一緒にですか?」はクローズド質問です。

オープン質問は、自由に話してもらえるので、相手の考えや気持ちを深く理解できます。一方でクローズド質問は、答えが限定されるので会話は深まりません。

「クローズド質問は尋問を受けている感じがする。だからオープン質問で相手に自分の考えを話してもらおう」と言われたりするので、いつでもオープン質問をする人がいます。

しかし、

「SNSを使ってどんなことをするのですか?」

「この製品に興味を持ってくれそうなインフルエンサーは誰ですか?」

「このプランの何が営業部長に響いたのですか?」

こんな質問をしても、部下は答えに窮するだけです。こんな質問に答えられるくらいなら、スッキリしない報告などしないでしょう。

だから、クローズド質問をします。

「SNSは、Facebook? LINE? それとも他の媒体ですか?」

「依頼するインフルエンサー候補のリストはありますか?」

「営業部長自身がこのプランに興味があると発言したのですか?」

部下はクローズド質問に答えるうちに、自分自身で抜けていることやあいまいなことを見つけていくことができるのです。

「Facebookしか考えていなかったけど、確かに他の媒体も検討したほうがいいな」

「完全に思いつきで言ったインフルエンサーについて突っ込まれた。これから探してリストを作ってみよう」

「部長はうなずきながら聞いていたけど『興味ある』とはひと言も言ってないな」

ここまで整理できれば、次回こそは実りある報告が聞けるはずです。

部下がしっかり考えてきたなと思ったら、オープン質問の出番です。

「SNSキャンペーンの企画を教えてください」

「インフルエンサーには商品の世界観をどのように伝えますか?」

「営業部にこのプランを通すときは、誰に出席してもらいましょうか?」

こんな質問をして、議論を深めましょう。

「大前提」を確認する

一般の人が詐欺の受け子を見抜いて通報し、逮捕に貢献したというニュースがありました。

通報した人が、団体職員を名乗って訪問してきた犯人を怪しいと見抜いたのは、スーツにサンダル履きだったからです。

「団体職員は仕事で他人の家を訪問するときはスーツに革靴で来る」というのが一般常識です。この判断のよりどころになること(大前提)に、「目の前に現れた人はスーツにサンダル履きだ」という事実(小前提)を照らし合わせたら、「この人は団体職員のはずはない」という「結論」になるのです。

やっかいなのは、大前提はたいてい「隠れている」ことです。

受け子のニュースを聞いて、誰に説明されるまでもなく「なるほど、それは怪しい」と思うのは、「団体職員はスーツに革靴」が正しいという常識が大前提になっているからです。

でも、子どもがこのニュースを聞いたら、どうしてスーツにサンダル履きの人は怪しいのかが、わからないかもしれません。その子の中に「団体職員はスーツに革靴」という常識が存在しないからです。

このように、隠れている大前提を確認しておかないと、判断が食い違ってしまうことがあります。

例えば、「飛行機ではぬるいコーヒーが出てくる(小前提)から、ジュースを頼もう(結論)」と言ったとき、相手がなぜ? という顔をしていたら、「機内の沸点は80℃である」という大前提を相手は知らないということです。

正しい大前提に照らした判断だということを説明すると相手はすんなりと納得してくれます。

大前提が誤っていれば、結論も誤っています。

2020年はじめに新型コロナウィルスが拡大しはじめた頃、ドラッグストアの前にトイレットペーパーを求める長蛇の列ができたのを覚えているでしょうか?

「トイレットペーパーはもうすぐ生産されなくなる」という誤った情報がSNSで拡散されたことが、この騒動のきっかけでした。ついには、業界団体や政府が「トイレットペーパーは品切れになることはない」と、消費者に買いだめをしないように呼びかける異常な事態にまで発展したのです。

この情報の小前提は、「新型コロナウィルス感染予防対策のために、マスクを急ピッチで製造している」というものでした。隠れている大前提は、「マスクとトイレットペーパーは同じ原材料からできている」というものです。だから、「トイレットペーパーの原材料はすべてマスク製造に回される」という結論になったのです。

しかし、トイレットペーパーの原材料は紙パルプ、不織布マスクの原材料はポリプロピレンです。いくらマスクを最優先で製造すると言っても、トイレットペーパーの原材料でマスクを作ることはできません。間違った大前提に基づく結論なので、これはフェイクニュースだったのです。

一流はおしなべて、隠れている大前提を意識していつでも仕事をしています。だから、意見の食い違いにも対処できるし、誤った情報に振り回されることもありません。

【佐藤美和(さとうみわ) 】

株式会社ビービーエル 代表取締役。人事戦略・組織開発・人材開発コンサルタント/企業研修講師 。

一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。2023年度 Asia Business Outlook誌が選ぶ「アジアの組織開発コンサルタント トップ10」(Top10 Organization Development Consultants in Asia)に日本から唯一選出。

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル にて、アジア太平洋地域オペレーションセンター設立プロジェクトを担当。アーサーアンダーセン ヒューマン・キャピタル・サービス、IBMビジネスコンサルティングサービス(現 日本IBM)戦略コンサルティング部門にて、人事戦略策定、人事制度改革、組織開発、人材開発、チェンジマネジメント等のコンサルティングに従事。日本GEにて、人事本部 組織・人材開発責任者として、組織活性化、タレントマネジメント、グローバルタレント育成等に従事。

現在は、株式会社ビービーエルを起業し、日本を代表する企業や大手外資系企業を顧客に持つ組織・人事コンサルタントとして活動している。