障害のある方が社会とのつながりを持ち、自分らしい働き方を見つけるための就労継続支援B型事業所。全国に多数存在する一方で、パソコンを使った仕事ができる事業所はごくわずかという現状があります。書籍『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』より解説します。

※本稿は、田中康雅著『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』(総合法令出版)の一部を再編集したものです

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、障害により企業で働くことが困難な方(「利用者」と呼びます)が、支援を受けながら働く施設のことです。全国に約1.5万もの事業所があります。

入院していた方や自宅で引きこもっていた方が地域で暮らすうえでの日中の居場所としての機能や、仕事を通して他者や社会と接点を持つ機会を提供する機能があります。

サービス等利用計画という書類を作成して自治体に申請し、受給者証を取得したら利用することができます。

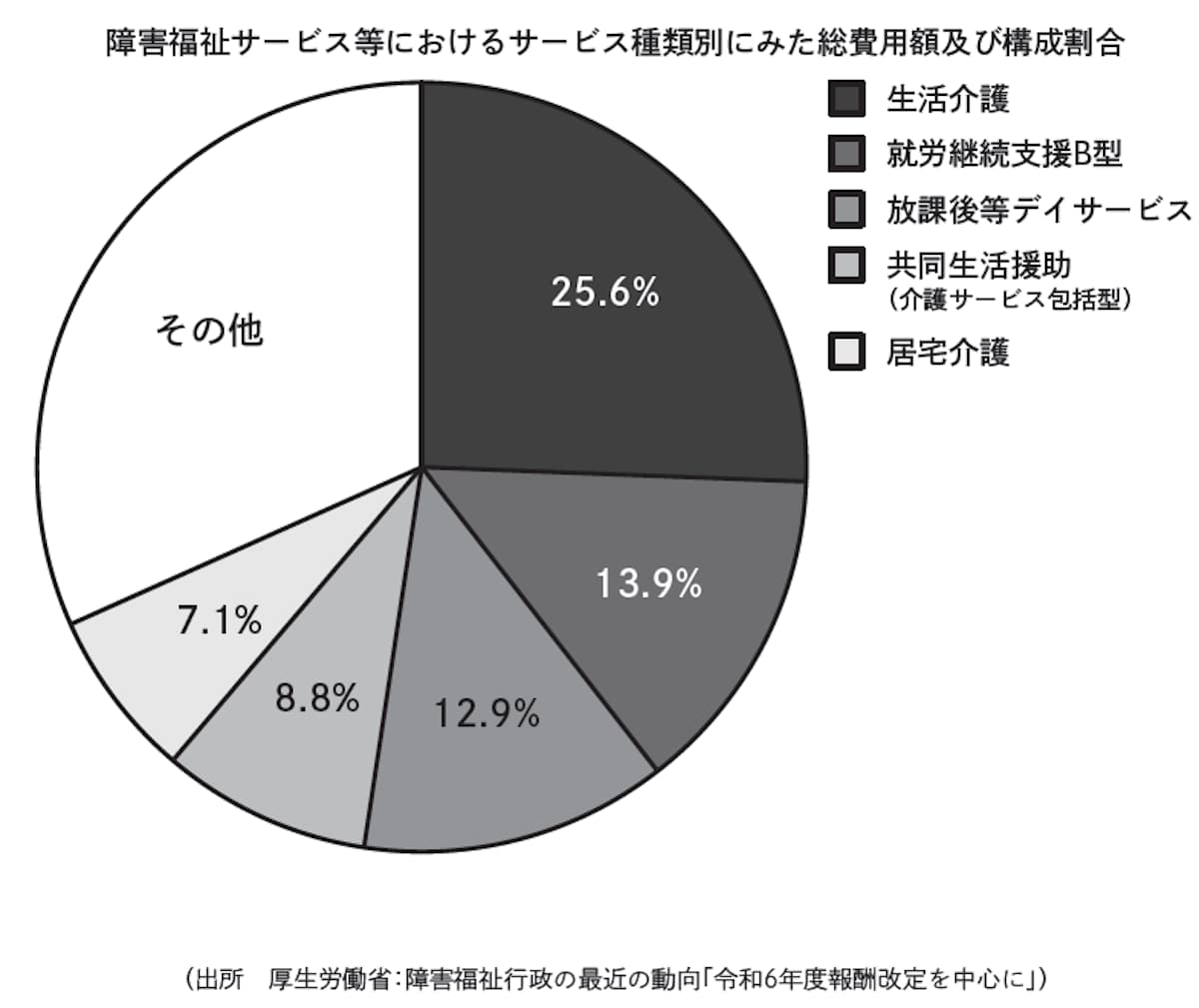

就労継続支援B型について、聞き馴染みがない方も多いと思いますが、障害福祉サービスのなかで就労継続支援B型は2番目に大きな予算規模を占めており、障害のある方にとって身近な社会資源の1つです。呼び方はさまざまあり、就労B、就B、作業所などと呼ばれています。

Googleマップで検索してみると、お住まいの場所の近くにもいくつか就労継続支援B型事業所があるかと思います。

障害福祉サービスのうち総費用額が多い5つの種別

①生活介護:25.6%(8,143億円)

②就労継続支援B 型:13.9%(4,432億円)

③放課後等デイサービス:12.9%(4,102億円)

④共同生活援助(介護サービス包括型):8.8%(2,786億円)

⑤居宅介護:7.1%(2,264億円)

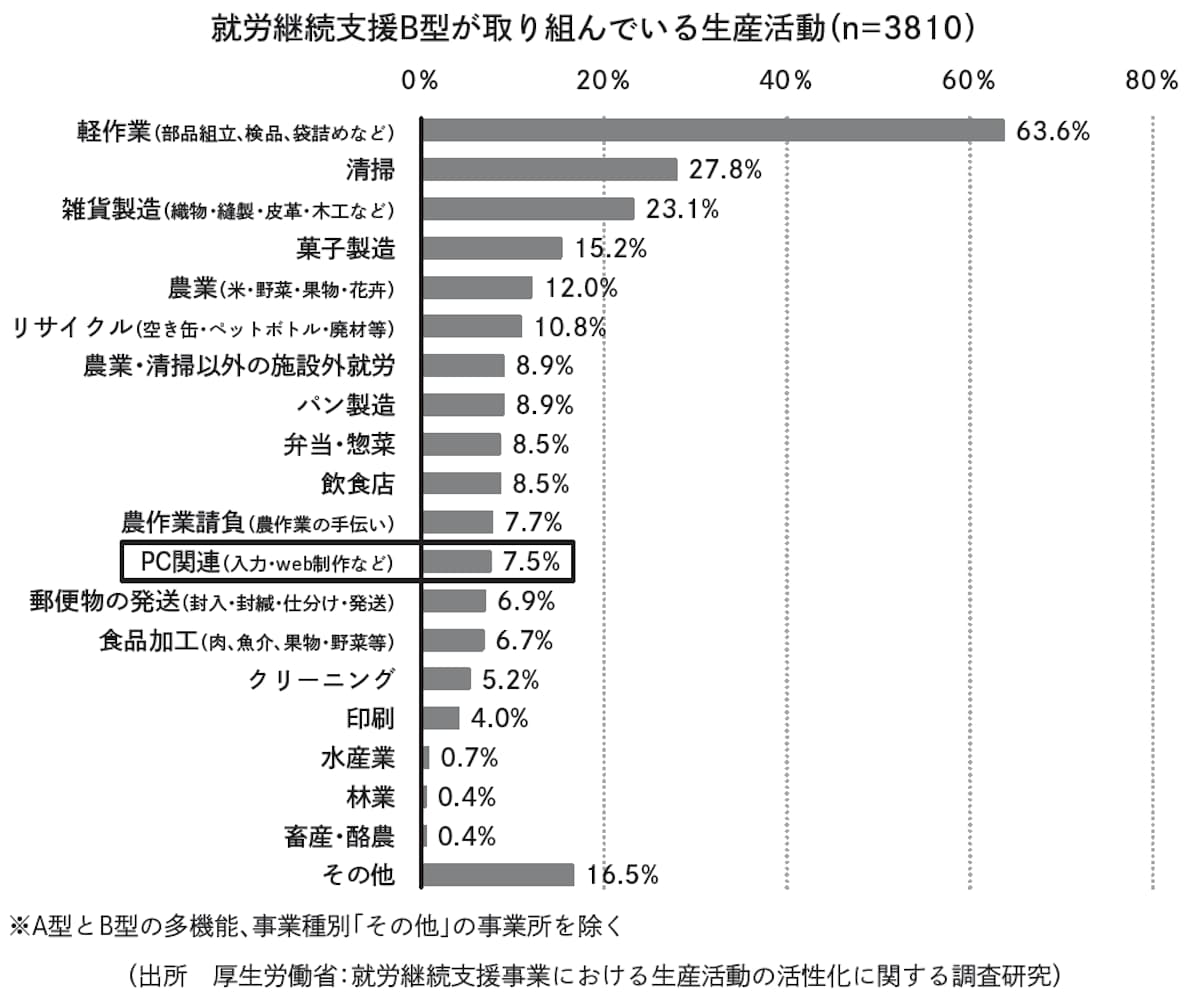

パソコン仕事ができる就労継続支援B型は7.5%

全国に約1.5万事業所ある就労継続支援B型のうち、パソコンを使った仕事(データ入力、WeB制作など)ができる事業所は「7.5%」しかないと令和5年の就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究で報告されています。

つまり、「92.5%」の事業所は軽作業や農作業、パンやお菓子づくり、清掃作業などをしているということです。

仕事でパソコンやスマートフォンを使うことは当たり前になりつつあり、障害者雇用においてもパソコンを使ったデスクワークの機会が多い一方で、就労継続支援B型にはその機会が非常に少なく、需要に対して供給が足りていない現状があります。

実際に就労継続支援B型に通う利用者さんにインタビュー調査をすると、次のような声がありました。

・「事務職を募集している障害者求人」が多いにも関わらず、「事務作業ができるB型事業所」は少ない

・パソコンを使った仕事がしたいけど、近くにそんな夢みたいな事業所はないので軽作業系のB型に通所している

・生活保護の自治体窓口で「生活保護を続けたければB型に通え」と言われたので、仕方なくやりたくない作業をしている

障害当事者が求めている一方で供給が足りない理由を探るために、全国の支援現場や自治体を走り回りました。

その結果、IT系の就労継続支援B型に通いたいというニーズは多いが、障害福祉業界にはITスキルのある人材が少なく実現できていないということや、パソコン作業をしているとアピールされていても、いざ利用してみると実態としてはほとんどパソコン仕事をしていないケースが多いことがわかりました。

平均工賃月額は約2万円

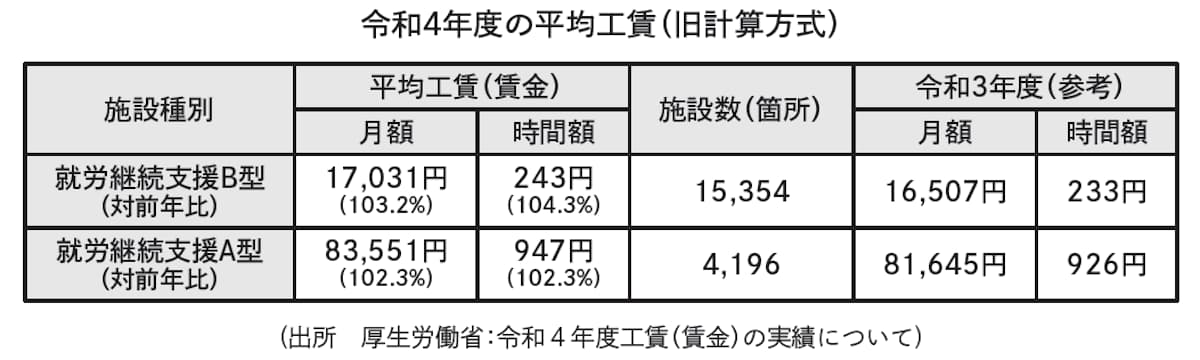

障害のある方が作業の対価として受け取る「工賃」の安さが就労継続支援B型の業界課題といわれます。令和4年度の就労継続支援B型の平均工賃月額は17,031円でした。時給は243円です。

工賃のデータを読み解くうえでは、2点注意が必要です。1つは生活保護を受給していると月1.5万円以上稼いでも併給調整により手取りが増えないということです。そのため1.5万円以内に抑えて就労継続支援B型を使っている利用者も多いです。

もう1つが平均工賃の計算式です。これまでは日数や作業時間が短い人がいるほど、平均工賃月額も下がるようになっていましたが、実態に合わせた形に変更されています。神奈川県では、2025年の平均工賃月額の実績が旧来の計算方法だと「15,855円」で、新しい計算方法だと「21,661円」と報告されています。

生成AIで「他者貢献」と「自分らしさの追求」を広げる

ヘルスケア系のIT企業出身であり、なおかつ精神疾患当事者と多様なアートプロジェクトを運営していた僕たちにとって、「テクノロジーを最大限活用した就労継続支援B型を創ること」は、社会から求められていることでありながら、まさに強みが重なる領域なのではないかと考えるようになりました。

しかし、「日本で1番、リカバリーを体感できる就労継続支援B型を東京で作りたい」「日本で1番、支援現場のDX/AI活用を実践し、新しい障害者支援の形を模索する障害福祉施設を作りたい」と言うと、多くの人から笑われました。

障害福祉施設で働く支援者さんからは、「ITを使ったB型とかリカバリーとかIPSとか、何十年も前から言われていることだし、やる意味ないですよ」と言われました。

「IT企業出身の田中さんに障害福祉は無理だと思いますよ」「この業界を荒らしてほしくないので、出ていってください」とアドバイスされることも少なくありませんでした。

起業家の友達からは、「なんで、そんなに大変そうな市場に挑むの?」と驚かれたこともありました。そんなの誰も求めていないし、もったいないと。

普通の人なら、こんなにも全方位からフルボッコの助言をされたら「障害福祉なんてやるもんじゃないな」と感じて辞めてしまうでしょう。

それでも諦めきれなかったのは、絵本を一緒に作ったかけるんさんやkaedeさんが求めていた障害福祉サービスを作れば、きっと誰かの役に立つはずと信じられたからです。

・日本で1番、「リカバリー」を大切にした支援を実践していく

・日本で1番、指定取得や経営の難易度が高い「東京」で就労継続支援B型を開所する

・日本で1番、精神科病床数の多い「都立松沢病院」の近くで開所する

・日本で1番、AIやテクノロジーを活用し障害のある方の可能性を広げる支援を実践し広める

この4点を意識して、障害福祉のDX・AI活用の知見が日本で1番凝縮された障害福祉施設を東京に設立して運営していこうと2022年12月に決めました。

そこから、東京の全ての障害福祉課に電話して地域ニーズを確かめたり、全国50以上の障害福祉施設を訪問して支援現場の実情を学ばせてもらったりしました。

そして、運良く見つかった物件を契約し、サービス管理責任者を採用し、100ページ以上の事業計画を書き、東京都から2023年9月に就労継続支援B型「パパゲーノWork & Recovery」の指定を取得し、無事に開所することができました。