「他者の過失を見るなかれ」 人を注意する前に心がけるべきこと

2025年06月11日 公開

私たちは日々、何かを「し過ぎる」ことで、知らず知らずのうちに心をすり減らしています。

心配し過ぎる、気をつかい過ぎる、怒り過ぎる、期待し過ぎる、我慢し過ぎる、働き過ぎる、調子に乗り過ぎる──。

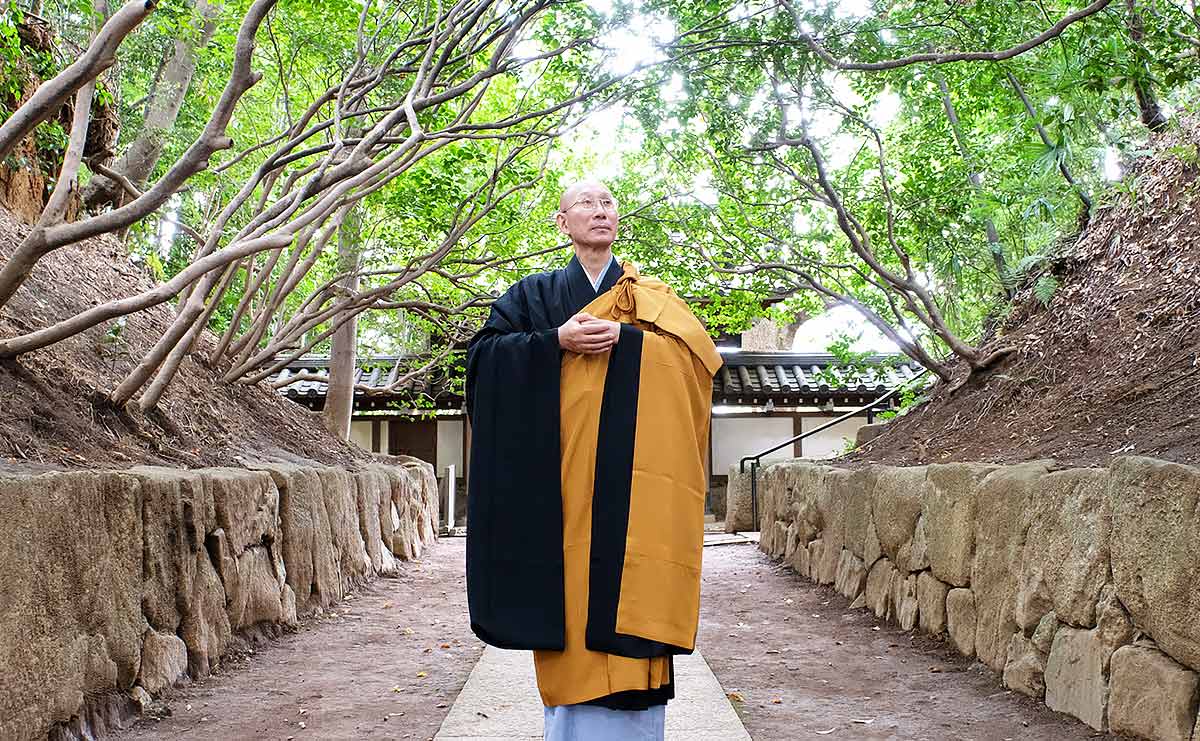

本稿では「し過ぎない」ことのうち、特に「注意し過ぎない」ことの大切さに焦点を当て、適度なバランスを見つけるヒントを曹洞宗徳雄山建功寺住職の枡野俊明氏に解説して頂きます。

※本稿は枡野俊明著『「し過ぎない」練習』(クロスメディア・パブリッシング)より一部を抜粋編集したものです。

「注意する」ということ

部下や子どもに対して、注意し過ぎてしまうことはありませんか。

もちろん、相手のためによかれと思ってのことでしょう。注意は相手の成長をサポートする重要な手段です。

注意するのは相手に見込みがあるからで、どうでもいい人には注意すらしないということもあるでしょうが、注意し過ぎて逆効果になってしまうこともあります。

注意し過ぎにはいくつかの問題点があります。

頻繁に注意していると、注意されたほうは「いつも監視されている」という感覚になります。また、「どうせ注意される」「自分はダメだ」と思い込み、自分を卑下するようになります。

注意されることを恐れるあまり、自分で考えるのをやめて想像力がなくなり、挑戦することを避けるようになるかもしれません。

さらに、失敗しないためだけに行動するようになって依存体質になることも考えられます。そこで手取り足取り教えると、相手のほうが嫌気がさして聞く耳を持たなくなる場合もあるでしょう。

いっぽうで、注意をする側にも問題が生じます。

相手のミスばかりに目がいき、相手の良い部分や成長に気づけなくなります。また、何度注意しても直らなければ、自分の注意の仕方が悪いのではないかと自信をなくしてしまうかもしれません。

注意とは、相手を導くこと

相手に注意をするとき、注意すること自体が目的になっていませんか。

注意する目的は、相手に何かを変えてもらうことです。ですから、注意することで相手が変わってくれなければ、まったく意味がありません。ましてや、注意によって相手の気分を害したり、ガッカリさせてしまうばかりで、やる気をそいでしまったら元も子もありません。

注意するときのポイントは「遠回し」です。

デール・カーネギーの自己啓発書『人を動かす』では、相手を変えるためには遠回しに注意を与えることが大切だと説いています。その一つの方法として、まずほめて、それから「しかし」ではなく「そして」でつなぎながら、注意点を遠回しに言うことをすすめています。

「この書類よくまとまっているね。しかし、誤字が多いから注意したほうがいいね」

「この書類よくまとまっているね。そして、今の要領でつづけていれば、きっと誤字も減っていくよ」

誤字を注意されるのは同じでも、ほめ言葉のあとに批判がつづかないので、相手は素直に耳を傾けてくれるでしょう。

しかし、注意する側に遠慮があると、つい余計な言葉を交えながら長くなってしまいます。必要最低限のポイントに絞り、シンプルかつ明確に伝えることが大切です。そして注意の頻度を減らし、本当に必要な場面だけにすることを心がけてください。

また、注意を「提案」に切り替えてみるのもポイントのひとつです。

「これは間違っている」と言うのではなく、「こうしたらもっと良くなる」と前向きな提案をします。そうすると相手の成長をうながすことができるでしょう。

相手の成長は、注意によってうながされるわけではありません。相手が自主的に失敗から学べる環境や雰囲気をつくることもリーダーや親の役目です。相手が自ら考え、行動し、失敗から学ぶ時間を与えましょう。また、必要なときだけ適切に助言することで、相手の自立心を育てることができます。

自分の価値観を押しつけない

仏教では、注意することを、相手を導くための善意の行為として考えます。相手の成長や幸福を願う慈悲の行いですから、自己中心的な感情や慢心から発するものであってはなりません。ですから、その方法や姿勢には慎重さが求められます。

「四無量心(しむりょうしん)」という仏教語があります。人々に対して楽を与え、苦を除く、次の四つの心のことです。

【慈】相手の幸福を願うこと。

【悲】相手の苦しみを取り除こうとすること。

【喜】相手の喜びを自分の喜びとすること。

【捨】執着を捨て平等な心で接すること。

注意するときにも「相手を導きたい」という純粋な気持ちが必要です。

そして仏教では、相手の状況や心の状態に応じて、わかりやすく説明する「方便」という知恵があります。

「噓も方便」という言葉があります。もちろん「方便=噓」ではありません。方便とは、相手を正しく導くために最も効果的な方法や手段であり、場合によっては、つまり大きな善行のためには"手立て"として認められるということです。自分の価値観を押しつけるようなことがあってはなりません。

人に注意するときにいちばん大切なことは、「自分を整えること」だと私は思います。注意する前には、自分自身の言動や態度を見直してみることが大切です。自分が整っていない状態で相手を注意すると、逆効果になる可能性があります。

お釈迦さまは、「他者の過失を見るなかれ。他者のしたこととしなかったことを見るな。ただ、自分のしたこととしなかったこととだけを見よ」(『ダンマパダ』50)とおっしゃっています。相手の欠点を指摘する前に、自分の欠点をかえりみる必要があります。