テレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」のメインキャスターである豊島晋作さんは、良い聞き手は「自分に偏見があることを理解している」と語ります。

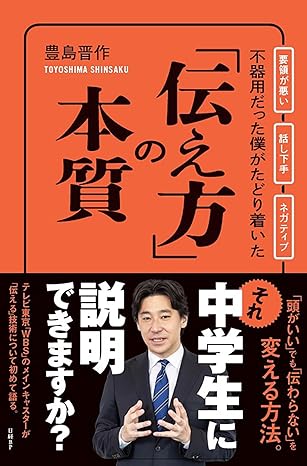

本稿では、豊島さんが過去の失敗や苦い思いを通してたどり着いた「伝える技術・聞く技術」について徹底解説した書籍『不器用だった僕がたどり着いた「伝え方」の本質』より、"聞き上手になるために重要なポイント"を紹介します。

※本稿は、豊島晋作著『不器用だった僕がたどり着いた「伝え方」の本質』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。

自分と相手の中にある「偏見」を理解して聞く

良い聞き手は、自分に偏見があることを理解しています。

偏見は誰にでもあります。もちろん私にもあるでしょう。この記事の中身も、ある意味で私の偏見を文章にしたものです。私としては、なるべく偏らないように書くよう努力するだけですが、「自分は偏らない」「自分は中立的だ」と強く思っている人でも、実は主観的な先入観を持っていることが多いと言えるでしょう。

例えば、「自分は裕福で人生に十分な余裕があるので、物事を中立的に見ることができる」と思っている人がいるとします。

しかし、そういう人でも「自分は大変な苦労をして裕福になった」と考えている人は、お金に困っている人を「努力が足りなかったからだ」と冷たい目で見るかもしれません。逆に、「自分が裕福になったのは運が良かったからだ」と思っている人は、「かわいそうに。あの人はたまたま運が悪かったのだろう」と同情するかもしれません。

このように「中立」を自認する人でも、生い立ちや環境によって、人は様々な偏見という色メガネをかけて世界を見ていると思います。

そして、人間は経験を積むほどに、年を取るほどに偏見が強くなる傾向があります。「経験」は、特定の分野への知識や体験が積み重なって形成されていきますが、「特定分野への偏見」と言い換えることもできます。「こんなことをする人は、こういうタイプの人間だ。自分の長い経験から知っている」と、統計的に正しくない自分勝手な「経験」や、役に立たない「経験」もあります。

また、人間は自分の考えに近い人との会話を好み、自分の考えを支持してくれるような本を好んで読むものです。それによって「自分はやはり正しいんだ」という自信がさらに深まるからです。つまり、自分の世界観がより強固なものになって、心地よく、安心するからです。

政治的にリベラルな人は同じリベラルな人々と接する機会が多くなり、リベラル派の本をよく読むでしょう。逆に保守派は保守的な人々と接する機会が多くなるでしょうし、保守派の論客が書いた本を好んで読むでしょう。そうやってそれぞれの色メガネが濃くなっていきます。

しかし、自らの偏見を自覚し、バランス良く物事を見ようとする人は、自分と真っ向から対立する主張の本を好み、異論を持つ人との対話を避けません。好きな料理だけでなく、あえて未知の外国の料理を食べてみるようなものです。「自分の口に合わないかもしれない」と思いながらも一口食べてみることで、新たな味覚に目覚めることもあるでしょう。

逆に、自分と同じ意見を持つ人たちの心地良いコミュニティーにとどまり続けると、偏見が強まり、知的にも堕落してしまいます。

重要なのは、「自分は完全に偏りがない」と思い込むことではなく、「自分にも色メガネがある」と気付き、それを意識しながら人の話を聞くことです。良い聞き手は、自分のメガネの色を自覚しています。また、相手がどんな色のメガネをかけているのかを想像しながら話を聞くこともできるのです。

さらに、ここで重要なのは、同時に相手の立場や抱えている偏見も理解した上で、その視点から話を聞くことです。

例えば、会社の上司に不満がある場合、「自分が同じ立場だったら、同じ判断をするかもしれない」と考えてみることです。

社会では、各人が、それぞれの立場からしか見えない景色を見ています。

末端の社員は、営業の苦労や顧客からのクレーム対応など、現場でしか見えない課題に直面しています。一方、社長は組織全体の運営や資金繰りに頭をかかえ、経営者仲間や株主からの厳しい評価に対応する立場で物事を見ています。中間管理職である部長は、上層部の方針や指示と部下の意見の間で調整を迫られています。時には社長の気まぐれに対応しながら、部下のモチベーションを保つ役割も担っています。

また、フリーランスとして働く人々は、組織に属さないが故の不安定さや、自らの責任で仕事を獲得しなければならない困難など、また別の視点で社会を見ています。

こうした状況の中で、特に有効なのが「私があなたの立場だったら、どうするか考えたんです」というフレーズです。相手の立場になって考えていることを伝える意思表示であり、相手の課題を真剣に考えるきっかけを自分に与える言葉でもあります。相手のことを本気で考えないと、この台詞は言えません。

例えば、上司が新しいプロジェクトに慎重なとき、現場の社員が「なぜ前向きに取り組まないのか」と不満を抱いているとします。上司の立場からすれば、過去の失敗経験や、限られた予算・人員の中でリスクを最小限に抑えたいという考えがあってのことかもしれません。

この場面、現場の社員がその不満を伝えるとすれば、「もし私があなただったら、同じように考えたかもしれません」と上司に伝えてから話を聞くことが効果的な場合があります。

このフレーズは、社員の「あなたの立場は分かっていますし、私たちもあなたの立場から物事を見る努力はしています」という意思表示です。もちろん、実際に上司の立場になって真剣に考えることが必要です。これを聞くと上司も、「なるほど、少しは分かってくれるのか」と感じ、自分の立場の説明や弁解を繰り返すことなく、すぐに率直な議論に入ってくれるでしょう。

つまり、これはお互いの立場を取り払う言葉です。まさに相手と聞き手の双方に「引き算」の効果をもたらすのです。お互いに引き算ができれば、無駄な説明を省いて、本質的な話に移ることができます。結果として、より生産的な議論につながり、問題の解決にたどり着く時間は短くなるはずです。

【豊島晋作(とよしま・しんさく)】

1981年福岡県生まれ。テレビ東京報道局所属の報道記者、ディレクター、ニュースキャスター。現在、WBS(ワールドビジネスサテライト)メインキャスター。2005年3月東京大学大学院法学政治学研究科修了。同年4月テレビ東京入社。政治担当記者として首相官邸や与野党を取材した後、11年春からWBSディレクター、マーケットキャスターを担当。16年から19年までロンドン支局長兼モスクワ支局長として欧州、アフリカなどを取材。ウクライナ戦争や日本および世界経済の動きなどを解説した「豊島晋作のテレ東ワールドポリティクス」「豊島晋作のテレ東経済ニュースアカデミー」などの動画はYouTubeだけで総再生回数2億回を超え、大きな反響を呼んでいる。著書に『ウクライナ戦争は世界をどう変えたか』『日本人にどうしても伝えたい教養としての国際政治』(ともにKADOKAWA)がある。