若き宮司の苦い経験...“神職が全員辞めた神社の再建”に学ぶリーダーの教訓

2025年05月30日 公開

経営者やリーダー層のビジネスパーソンに不可欠なリーダーシップ。リーダーには、組織の各メンバーがその人のもつ能力を生かして効率よく仕事ができる状況をつくることが求められます。

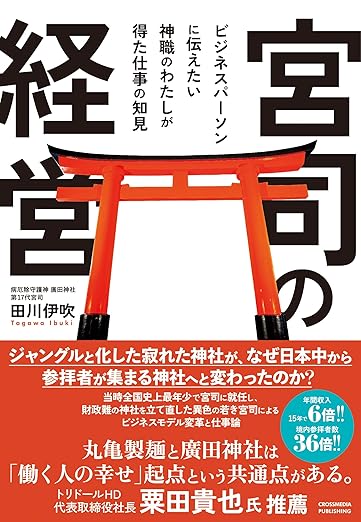

神社の経営者ともいえる宮司の田川伊吹さんは、クラウドファンディングで手水舎を再建、お守りや御朱印帳などで話題を呼ぶなど、革新的な取り組みを次々と実現してきました。メンバーを導き、成果や利益を上げる方法とは? 書籍『宮司の経営』からご紹介します。

※本稿は、田川伊吹著『宮司の経営』(クロスメディア・パブリッシング)を一部抜粋・編集したものです。

神道的リーダーシップ

宮司というと「教養があって、清廉潔白で過ちを侵さない人物」というイメージをもっている方が多いように感じます。私も23歳で日本最年少の宮司になったと言うと、「すごいですね」「若い頃から優秀だったんですね」などと言われたりします。けれども、私が若くして宮司になったのは先代の父親が急逝したためで、私の努力や能力は関係ありません。

むしろ勉強は苦手で、中学生時代は320人いる同級生のなかで、成績は290〜310位くらいが定位置。高校進学の際は、選択肢が限られていて苦労しました。さらに社会経験もそこそこに宮司になってしまったので、当初は本当に未熟なリーダーだったと思います。

ただ、「神職はこうあるべき」という思いだけは強く、当時働いてくれていた3名の職員にも、「出社したらすぐに仕事を始めて」「参拝者への対応が遅いからもっと早く」など、毎日、口うるさく注意していました。

とくに間違ったことを言っていたわけではありませんが、今、振り返れば、自分のやり方をただ押し付けていただけだったと反省しています。結局、私が宮司に就任して3年後には、全員がやめてしまいました。宮司、失格です。

こういった苦い経験のなかで学んだのはリーダーとしての振る舞い方です。リーダーは、正論を言えばいいわけではありません。いくら正しいことを言っていたとしても、相手に受け取ってもらえなければ意味はないでしょう。

神話に学ぶ「チームで目標を達成する方法」

指導という言葉の意味を辞書で引くと、「ある目的に向かって教え、導くこと」とあります。まず、リーダーに必要なのは、仕事の目的・目標を明確にして、メンバーに共有することでしょう。その後は、その人その人に合った方法で目標を達成できるようにサポートすればよいと考えています。

『古事記』に記されている有名な神話に「天岩戸」の話があります。

高く澄み渡った空の上、高天原(たかまのはら)という神々が住んでいる場所に、太陽の神である天照大御神がいました。あるとき、その弟の須佐之男命が訪ねてきて、機織り機のある機屋の屋根に穴を開け、そこから皮をはいだ馬を投げ入れるいたずらをします。するとそこにいた機織女(はたおりめ)は大けがをして死んでしまいました。そのことに心を痛めた大御神さまは天岩戸という岩屋(洞窟)に隠れてしまったのです。

すると、世の中は真っ暗になってしまい、さまざまな災いが起こるようになりました。困った神様たちは集まってどうしようかと話し合っていたところ、思金神(おもいかねのかみ)という知恵の神様が一計を案じます。

神様たちは大御神さまの気を引くために、岩屋の前に捧げ物をして祝詞を唱え、踊りの上手な宇受売命(あまのうずめのみこと)に踊らせて、みんなで笑い、歌ったりしたのです。そのにぎやかな様子が気になった大御神さまが岩戸を少し開けます。そこを力持ちの天手力男神(あめのたぢからおのかみ)が大御神さまの手をとり、岩戸より引き出すことに成功。高天原に平安が戻ったのでした。

神様も、「天照大御神さまに外に出てきてもらう」という同じ目的を共有し、その達成のために力を合わせたのですね。ここで重要なのは、それぞれがもっている能力を生かした点でしょう。問題解決力に優れた知恵の神様、踊りが得意な神様、力自慢の神様と、それぞれが得意分野を生かしたからこそ、大御神さまを外に連れ出すことができたのです。

現代の組織でも、個人個人が、その人のもつ能力を生かして、効率よく仕事ができるのが理想です。リーダーは自分のやり方を押し付けるのではなく、メンバー一人ひとりの意見を聞きながら、それぞれの得意分野に合った役割を与えたり、その人に合ったやり方を見つけたりする必要があると考えています。

とりわけ私が大事にしているのは、最初はいろんな仕事をさせてみるということです。そうすると、好きな仕事、本人は苦手と言っているけれど実はよくできる仕事など、特性が浮かび上がってきます。そこから、好き嫌い、得意不得意のバランスを見ながら、仕事を振り分けるようにしています。

また、令和4年(2022年)から職場の雰囲気を知ってもらうための採用向けにPodcastを始めました。神社のことを職員があれこれとお話しするのですが、これが意外と職員の人物像をよく知ることができるツールになっています。

上司と部下が話す、1on1とはまた違ったそれぞれの気持ちや仕事に対する想いを知ることができ、外に向けての配信ですが、私自身はむしろ、職員を知ることができる非常に有効なツールになっています。