現代の企業経営において、「キャリア支援」は避けて通れないテーマとなっています。しかし、実際に組織内でキャリア支援を導入しようとしても、従業員が積極的に利用するとは限りません。なぜなら、多くの正社員は安定を最優先とし、現状にある程度満足しているためです。「キャリア自律」を訴えても、それが本当に従業員に響くのかを考える必要があります。

本稿では、スモールビジネス構築コンサルタントの森田昇さんの著書『キャリコン1年目の教科書』より、組織内キャリア支援の本質と、それを成功させるために必要な要素を解説します。

※本稿は、森田昇著『キャリコン1年目の教科書』(インプレス)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

組織内でキャリア支援は受け入れられるのか?

「キャリア支援室」を設置するなどの、組織内にキャリア支援を導入することを目指す人も多くいらっしゃると思いますが、まず考えるべきは、何を目的とするのか?という点です。

キャリア支援は、単なる「福利厚生」の一環ではありませんし、「会社の保健室」でもなければ「トラブル相談室」でもありません。組織全体の成長や競争力強化にどう貢献するのか、その範囲と効果を明確に示す必要があります。

キャリア支援の重要性は、今後の社会やビジネス環境が不確実な時代において、ますます高まっています。従業員一人ひとりが自分のキャリアに対して責任を持ち、キャリア自律を促進して、組織と共に成長していく環境を整えることは、企業の未来を切り開くのに必要不可欠な要素です。

しかし、制度を導入しただけでは従業員はキャリア相談に来ません。たとえ経営層が支持し、「キャリア支援室」を設置できたとしても、現場での利用が進みません。

ここで押さえておきたいのが、大多数の日本人、特に正社員が持つキャリア観です。あらゆるデータで裏付けされていますが、社会人のほとんどは学びたがらないし(平均1日13分。総務省「令和3年社会生活基本調査」より)、現在の勤務先で働き続けたいと思わないけど、転職も独立もリスクが高く、できれば避けたいと考えています。

そのため、従業員エンゲージメント(会社に貢献したいと思う意欲。愛社精神)は世界最低水準となっています(経済産業省「未来人材ビジョン」より)。

そんな、大多数の「自ら学ばない人材」に対して、いくら、「やりたいことを見つけよう!」「好きなことで働こう!」「キャリア自律して、組織に貢献しよう!」と訴えかけても、響かないのです。

その理由は、多くの正社員が「そこそこ幸せ」であるという現実です。ほとんどの場合、キャリアの主導権は会社にあり、「キャリアを会社に預けず、自分に取り戻せ!」という声が響いているのは、正社員雇3500万人中、わずか約10万人の私たちとその周辺に過ぎません。残念ながら、キャリア自律はまだ十分に広まっていないのです。

正社員は異動やジョブローテーションも受け入れますし、その結果、まぁまぁ新しく刺激的で楽しいサラリーマン生活を過ごせています。仕事はそこそこ楽しく、ストレスも居酒屋で愚痴をこぼす程度で解消できるような不満しか抱えていません。

安定が一番であり、お金に困るリスク回避と心地よさ優先の文化が根付いています。結果として、学ぶ意欲や危機感も醸成されず、「働いたら負け」として主体的に専門性を蓄積する習慣がつかないのです。

このような状況では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展や生成AI、自動化ツールの普及によって、知識や経験が急速に陳腐化していくに違いありません。中高年になってから成果と期待のギャップが生まれ、組織における役割とのアンマッチを起こしていくのは避けられません。その解決策としてリスキリングを伴うキャリア支援は必要ではあるのですが、このままでは機能しません。

キャリア支援を効果的に機能させるためには、企業全体の戦略と結びつけ、リソースを適切に配分し、組織全体でその重要性を理解して取り組む姿勢が不可欠です。キャリア支援がもたらす利益を具体的に定義し、評価し、数値化して初めてその効果が最大化されます。

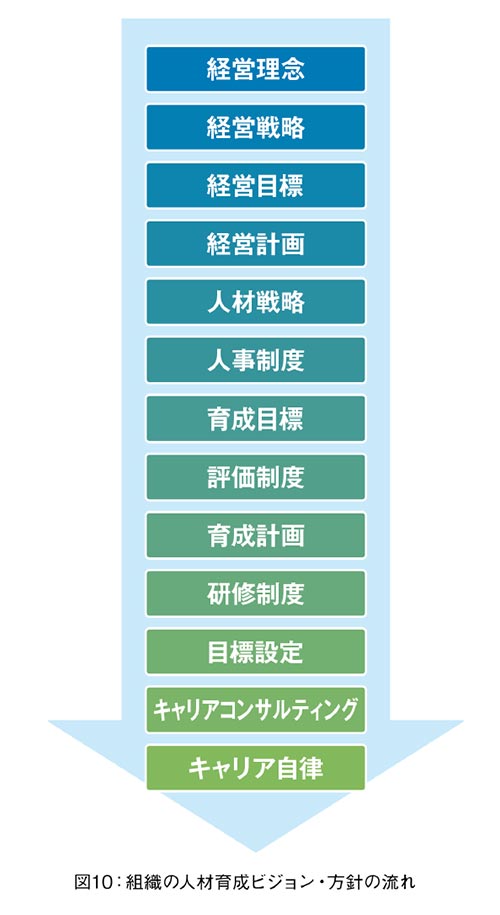

もし、メンタルヘルスを重要視すれば「会社の保健室」でも、コンプライアンス重視なら「トラブル相談室」のようなものでも構いません。しかし、キャリア支援の本質は、組織の人材育成ビジョン・方針に基づきながら成長戦略と連動させることにあります(図10)。これができなければ、いくら制度を整えても効果は「もやもやしたものが、晴れました」くらい限定的です。

これは、「セルフ・キャリアドックの提案」にも当てはまります。「私たちの企業領域はセルフ・キャリアドック導入支援だ」は単なる思い込みですが、なかなか導入が進んでいないのが現状です。

では、なぜ導入が進まないのでしょうか?そして、どうすれば導入が進むのでしょ うか?

セルフ・キャリアドックの否定

否定、という表現は少し強いですが、制度自体を否定しているわけではありません。

セルフ・キャリアドックとは、「企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の支援を実施し、従業員の主体的なキャリア形成を促進・支援する総合的な取組み、また、そのための企業内の『仕組み』」のことですよね。皆さんも基本的な理解はあると思います。

私個人は、すごくいい制度だと感じています。厚生労働省もセルフ・キャリアドック導入支援事業を何年も実施してきました。しかし、ジョブ・カードと同様にまったく普及が進んでいません。知名度がない(私たち以外ほとんど知らない)、名称がわかりにくい(セルフで、キャリアを、ドック???)、そして、効果の説明が難しい。これらが、制度が普及しない大きな理由です。

ここでは、セルフ・キャリアドックの課題を3つに絞り込み、考えていきます。

(1)セルフ・キャリアドックは「会社のため」の制度である

多くの人が誤解しがちなのが、セルフ・キャリアドックは「従業員のため」の制度ではなく、あくまで「会社のため」の制度だという点です。

キャリア開発の目的は、会社の持続的な成長を支えることにあります。従業員のキャリア形成を支援することで、モチベーションやキャリアの充実感を高めるのは、結果論です。

目的は、会社の人材育成ビジョンに基づき、従業員に新しいスキルを学ばせ(リスキリング)、会社に利益をもたらすことです。会社がセルフ・キャリアドックで得られる利益を私たちが具体的に定義し、評価し、数値化できなければ、会社は導入に踏み切りません。

(2)効果が表れるまで時間がかかる

セルフ・キャリアドックの効果は2つに集約されます。

①従業員にとっては自らのキャリア意識や仕事に対するモチベーションの向上とキャリア充実

②企業にとっては人材の定着や活性化を通じた組織の活性化

これらの効果が実感できるまでには、少なくとも半年、理想的には1年以上の時間が必要です。短期的に目に見える成果を求める企業にとって、これは大きなハードルです。

加えて、導入には相当な予算とリソースが必要となるため、多くの企業はキャリアデザイン研修だけで満足してしまう傾向にあります。セルフ・キャリアドックは、いわば漢方薬のようなもので、予防的なアプローチです。

即効性のある手術ではないのです。従業員が自らのキャリアを主体的に選択できる力を得られ、自ら企業へ貢献していく。ここまでの効果を出すには、果たしてどれくらいの時間が必要でしょうか。

(3)導入できる企業が限られている

セルフ・キャリアドックの最大の障壁は、「人材育成のビジョン・方針」がしっかりと策定されていない企業では逆効果になるという点です。「従業員にキャリアを考えさせると、転職や離職を促進するのでは?」という経営層の懸念が現実なものとなります。キャリアデザイン研修を受けた従業員が、「この会社では理想の自分は実現できない」と気づいてしまうからです。

導入を検討する企業は、自社の人材育成方針が策定されているか、体系的・定期的に従業員の支援を実施するためのキャリアパスや評価制度が整備されているかを確認する必要があります。そうでないと「この会社では理想の自分に成長できない」と転職されてしまいます。これらの前提条件が揃っていない企業では、セルフ・キャリアドックの導入はかえって逆効果になる可能性が高いのです。

まとめると、セルフ・キャリアドックの導入には、以下の3点がクリアされていることが不可欠です。

・会社の理念や目指すべき姿が存在しているか?

・会社の人材育成の方針が明確に策定されているか?

・会社の人材育成の方法が体系的に設計されているか?

この3点をクリアしていない企業には、セルフ・キャリアドックの導入は適切ではありません。むしろ、導入しないほうが賢明です。

逆に、これらの前提条件をクリアしている企業においては、セルフ・キャリアドックの導入により、従業員の自己成長とモチベーション向上が期待でき、その結果として、人材の定着率向上や生産性の向上といった効果が将来的に表れます。1年以上かかりますが。