人手不足が深刻な神職...青森の神社は、いかに「半年で20名の求人応募」を集めたのか?

2025年06月05日 公開

人材を「人的資本」と捉えて投資し、その価値を最大化して、企業価値の向上につなげることが重要だと考える経営者は多いです。

青森県にある廣田神社の宮司を務める田川伊吹さんは、「宮司に限らず、神職は人手不足。神職を雇いたくても、とくに地方の神社に奉職しようという人はほんのわずか」と語る一方で、目に見えない未来への投資である人材の採用活動に力を入れています。

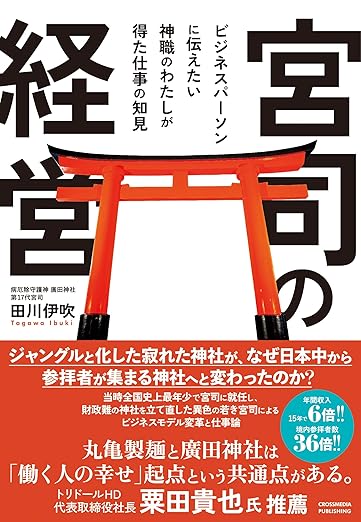

その秘策とは? 書籍『宮司の経営』からご紹介します。

※本稿は、田川伊吹著『宮司の経営』(クロスメディア・パブリッシング)を一部抜粋・編集したものです。

未来への投資

今、宮司に限らず、神職は人手不足です。神職を雇いたくても、とくに地方の神社に奉職しようという人はほんのわずかです。実際、当社も、神職資格を取得した人や資格を取得予定の人を探して、神道の学部のある大学2校に求人を出しましたが、10年間で応募はたったの1件でした。

「それならば」と神職の資格がない人を雇い、働きながら神職の資格を取得してもらおうと考えたこともあります。実際、採用したこともあったのですが、一般の方の場合、自分の考える神職の仕事と現実の仕事とのギャップに耐えられず、離職してしまうケースが多く見られました。

神職というと、神前でのお務めがほとんどのように思われますが、一般企業と同じような事務仕事や参拝者への対応などが大半だからです。

コンサルティング会社と組んで採用活動

そんななか、当社の参拝者が増えていくにしたがって、人手不足はいよいよ深刻になっていきます。私と姉だけでは対応しきれなくなる前にどうにかしたいと、専門のコンサルティング会社に依頼して採用に本腰を入れ始めたのが一昨年のこと。すると、10年間で1件しか応募がなかったのが、半年で全国から20人以上の応募が寄せられたのです。

その際、当社の求人に興味がある人に向けて行ったのが、座談会と音声番組の配信です。

座談会は、当社に来られる人は対面で、遠方の人はオンラインで開催し、当社が目指す神社や神職像、具体的な仕事内容などについて説明したり、「実際の給料は?」「勤務時間は?」「休みは? 有給はある?」といった参加者からの質問に回答したりしました。

なおかつ、Podcastという音声配信メディアを使って、職員同士の座談会や神社の豆知識などの番組を配信。応募者に聞いてもらい、職場の雰囲気を伝えるようにしました。

こういった施策を行ったうえで、希望する人には採用面接を行ったのです。

さらに、2名の内定者には、3日間のインターンシップを実施しました。実際の仕事を経験して、最終的に神職として働きたいかを決めてもらうためです。結果、1名、元エンジニアの神職が当社に奉職し、現在も働いてくれています。

このほか、私が宮司に就任した頃から取り組んでいた労働環境の整備も、採用に成功した理由のひとつでしょう。

従来、神社の多くは「神様へのご奉仕」を名目に、法律に定められた休日・休暇や労働時間の最低基準が守られていなかったり、十分な手当が支払われなかったり、いわゆる「ブラック」な職場と言われかねない状況にありました。そこで当社は、少しずつですが、働く環境の「ホワイト化」に取り組んできました。

たとえば、職員全員が最低月8日休日が取れるように神社そのものをお休みする「定休日」を設けたり、月に何回かは土日にお休みが取得できるようにしたりしています。また、祭事が少ない春や秋には一週間ほどのまとまった休みも設けています。

人材への投資が神社の未来をつくる

近年、企業の経営においては、人材を「人的資本」と捉えて投資し、その価値を最大化して、企業価値の向上につなげることが重要だと考えられるようになっています。これは神社の経営においても同じことが言えるでしょう。

神様の存在は、いつの時代も普遍なものです。では、何が神社の未来を変えていくのかというと、それはそこで奉仕する人間なのです。働く人が神社のために一生懸命取り組めば神社には活気が生まれますし、反対に手を抜いていれば、神社の清浄さは失われて参拝者は減っていくでしょう。

神職の育成が、その神社の明るい未来につながるのです。

当社では奉職後の教育にも力を入れていて、新人には100時間以上の研修を行っています。そこには航空会社が行っている社会人マナー講習や、東京の有名神社でご祈祷を体験する研修なども含まれます。

また、新人研修が終わった後も、やる気次第で外部研修を受講することも可能です。たとえば以前、本人希望で、福岡で行われた2泊3日の経営者の勉強会に参加した神職もいました。

もちろん、その費用は当社が負担します。他にもスキルアップのために上限内でなんでも自由に使える福利厚生や、伊勢の神宮をはじめとした全国の神社へ参拝する研修もこれからつくる予定です。

こうした人材育成への投資は、神社にとって必要不可欠なものです。将来、必ず神社の財産となり、神様を喜ばせることにつながると私は考えています。