ChatGPTなどのAIツールを活用することで、障害のある方が自分らしく働き、社会とつながる新たな可能性が開かれています。本稿では、書籍『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』より"AIによって変わるソーシャルワーカーの役割"について解説します。

※本稿は、田中康雅著『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』(総合法令出版)の一部を再編集したものです

AIによって変わるソーシャルワーカーの役割

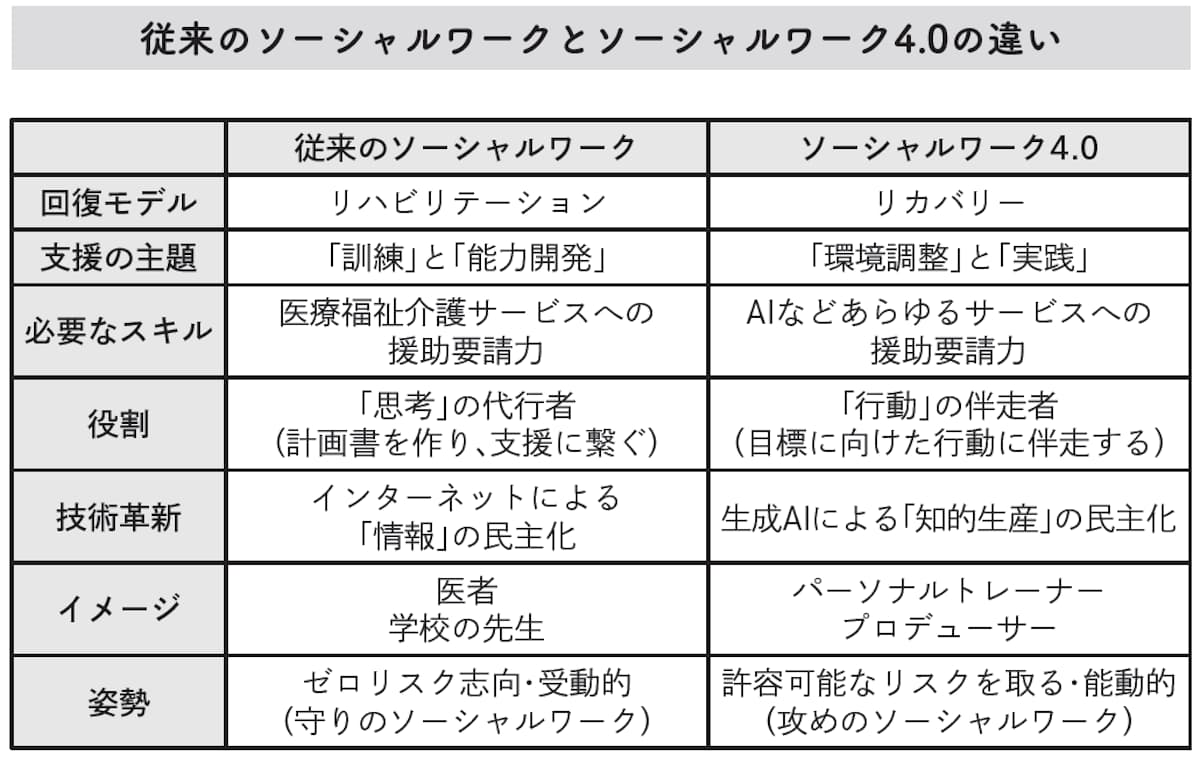

生成AIを誰もが当たり前に使う社会において、ソーシャルワーカー(障害のある方を支援する方)の役割は、従来の「計画作成・紹介役」から、個々のニーズに応じた社会資源を共に開発し、行動に伴走する「プロデューサー」に変わると僕は考えています。

本記事では、このような新時代のソーシャルワークを「ソーシャルワーク4.0」と定義します。ゼロリスク志向のルールで縛り、画一的な障害福祉サービスを提供する時代は終わります。これからは、個人ごとにAIを活用しながら社会資源を創り出し、行動に伴走していくソーシャルワーカーが求められると予測しています。

支援の記録は個人が持ち運ぶ

現在、国民皆保険の日本の特性とマイナンバーカードを利用して、医療福祉介護のサービス提供データをマイナポータルに集約し活用できるインフラが整ってきています。障害福祉サービスの受給者証や障害者手帳もマイナンバーと紐付きデジタル化されていくでしょう。

そうすると、これまで医療機関や介護福祉施設だけが握っていてブラックボックスになっていた、医療福祉介護サービスを受けた履歴が全て可視化され、個人が持ち運べるようになります。

もちろん、現場の一次情報でしかわからない情報は多分にありますが、客観的な情報はすぐに持ち運べるので、ソーシャルワーカーの「支援記録を他機関に情報共有する」という役割が相対的に減っていきます。

AIで「思考」も外部化される

そのうえ、生成AIにより脳の機能を補えるようになりました。インターネットが情報を民主化したのに対して、AIは「知的生産」を民主化しています。

人間の「記憶」「思考」「行動」という3つの認知プロセスのうち、インターネットは「記憶」を完全に外部化できたものの、「思考」については一部の人しかうまく活用できない状況でした。

一方でAIは情報を自分にあった形に加工して、意思決定するためのサポートをしてくれます。

行動の伴走者がソーシャルワーカーの役割

ソーシャルワークに期待される役割は、「意思決定支援」や「紹介」から、具体的な「行動の伴走者」に変わっていくと思います。

AIが「こうするのが最適だよ」と教えてくれても、実際に行動するうえでは不安があったり、やる気になれなかったりするものです。そこに人間が介在する価値があります。さらに、目の前の人に足りない社会資源があれば、AIなども使いながら一緒に社会資源を作ることもできます。

例えば、RIZAPなどのパーソナルジムのトレーナーさんを想像してみてください。彼ら彼女らの仕事は何でしょうか? 筋トレの専門知識があり、自らも研鑽していて、顧客から尊敬され信頼を獲得しています。

一見、筋トレの方法を教えること、メニューを考えること、と思えるかもしれません。もちろん顧客に合わせてトレーニングのメニューを考えて提案したり、筋トレのフォームを修正したりすることもありますが、今は体組成計や筋トレメニューを提案するAIも発展しています。

筋トレの方法はYouTubeで検索すれば、わかりやすくプロのトレーナーさんが教えてくれます。そのため、実際に筋トレをする場面で主にしていることは「数を数える」「励ます」「見守る」といったことです。

「数えるくらいなら、自分でもできるし人間なんていらないのでは?」と感じるかもしれません。ですがその価値に何十万円も払う人が多くいるのが、パーソナルトレーナーの価値を証明しています。

つまり、人間はダイエットのために「こういう方法が最適だ」ということがわかっていても、実践できない人が多いということです。

つい、筋トレをサボってしまったり、10回ではなく5回で妥協してしまったり、ジムに行くモチベーションが続かなくなったりしてしまいます。

ところがパーソナルトレーナーがいると、「あの人と約束したから、ちゃんとやらないと」「応援してくれているから、あと1回がんばろう」と実践できるものです。障害福祉の場面でも、「何度説得しても障害年金の申請をしてくれなかった人が、信頼している支援者のAさんが相談に乗ったら申請する気になってくれた」といった経験がある方は多いのではないでしょうか。

あくまで一例ですが、このような「行動の伴走者」としての側面が強くなってくるのだろうと思います。

ソーシャルアクションへの期待も高まる

そしてもう一つ、「ソーシャルアクション(Social Action)」の比重も増えてくるだろうと思います。

ソーシャルアクションとは、社会福祉制度の創設や制度の改善を目指し、社会に働きかける活動です。現場での支援や活動を通じて、さまざまな方に共通する問題や課題を発見し、社会に問題提起を行っていきます。

具体的には、ロビー活動、署名運動、デモ活動、SNSでのキャンペーン、イベント開催、アート制作などがあります。

日本では、「ソーシャルワーカーがソーシャルワークを実践できていない」といわれています。その理由は、資格労働者として決められた枠組みのなかで言われたことをやる支援者が多いことや、障害者総合支援法などにより書類作成が主な仕事となり、支援やソーシャルアクションの時間的余裕が現場にないことが指摘されています。

ですが、生成AIにより個人にできることが増えてきたことで、ソーシャルアクションもできることが広がっています。

絵本を作る、音楽を作る、映像作品を作る、といったことも、一昔前は専門家に高い報酬を支払わないと難しかったかもしれないですが、今では1人ですぐに挑戦することができます。SNSの力で似たような問題意識を持つ仲間を増やしていくことも可能です。

たった1人のソーシャルワーカーの問題意識が、国や自治体、大手企業の意思決定を動かすこともできる時代になってくると思います。