「友人が約束を破ったのでイライラした」

「自分のやりたいことを理解してくれない家族にモヤモヤしている」

あなたには、こんな経験がありませんか?

どうしたら、このようなイライラ、モヤモヤ、怒りの感情とうまく付き合っていくことができるのでしょうか?アドラー心理学の考え方を分かりやすく解説した小泉健一さんの書籍『その気持ち我慢するより、できることがあるかもよ』から見ていきます。

※本稿は、小泉健一 著, 田山夢人 監修『その気持ち我慢するより、できることがあるかもよ』(大和出版)を一部抜粋・編集したものです。

人の感情には目的がある

アドラーは人の感情には目的があると言います。

喜び、悲しみ、ワクワク、驚き。それらすべてに目的があるのです。

アドラー心理学の特徴的な考え方として、「目的論」というものがあります。

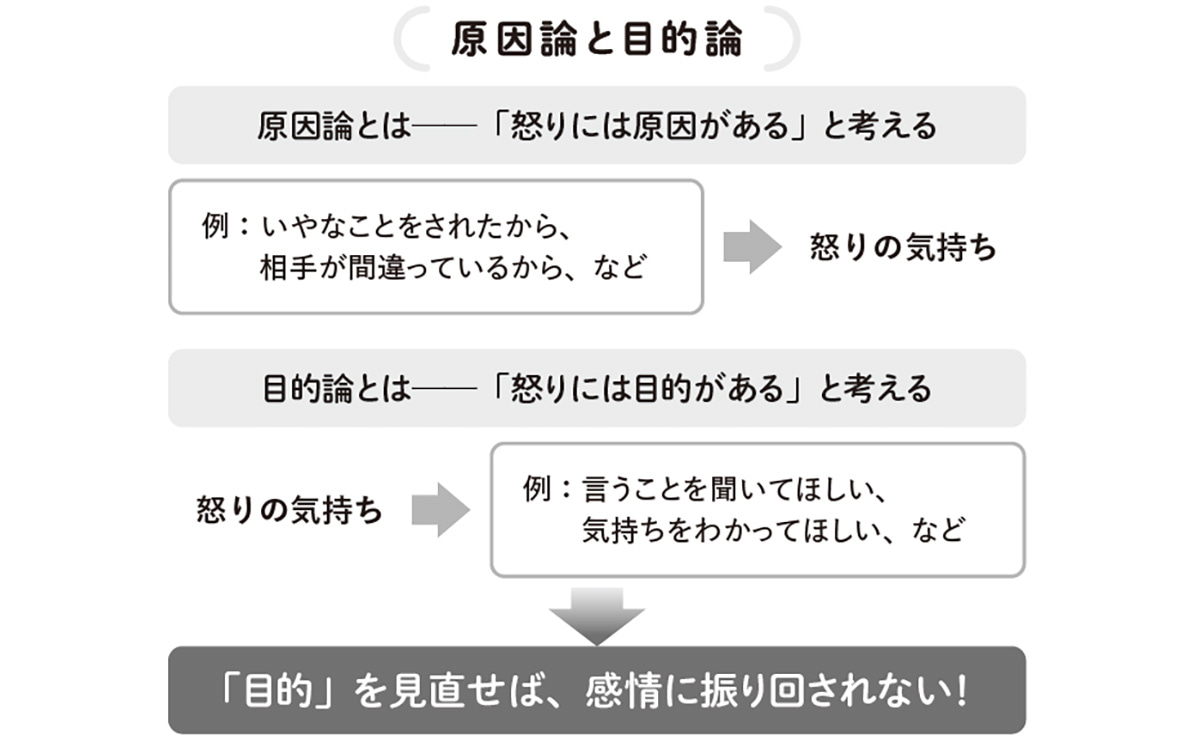

原因論は、「過去の出来事が現在の自分を作っている」ということ。

それに対して目的論は、「現在の状況を作っているのに過去は関係なく、自分がどうしたいかという目的が関わっている」という考え方です。

例えば、「いつも寝坊してしまう」ということについて悩んでいたとします。あなたは、その原因をどう考えますか?

「昨日の夜、寝る時間が遅かったから」

「目覚まし時計を設定し忘れたから」

「朝が苦手だから」

これらは「原因論」です。

もちろん、夜ふかしをしていたら朝起きるのがつらくなるのは当たり前です。

でも、翌日にどうしても出席しないといけない息子(娘)の結婚式があったらどうでしょう。大事な入学試験だったらどうでしょう。

一睡もしていなくても行くのではないでしょうか。これが「目的論」です。

寝坊してしまうのは、「明日の朝は早く起きなくていいや」という気持ち(=目的)が少しでもあるからです。

昨晩、夜ふかししても、翌日に大事な予定があったら起きるはずです(あくまでこれはわかりやすく伝えるための例であり、睡眠に関しては体質的な問題や病気などの影響もあるので一概には言えません)。

繰り返しますが、アドラーは「すべての感情や行動には目的がある」と言います。

怒りにも目的があるのです。わかりやすいのは「支配」や「コントロール」。

親が子を怒鳴ることや上司が部下を怒鳴ることは、怒りを持ち出すと相手を委縮させ、コントロールしやすくなるからです。

でもそれは対話を放棄していると言えるのではないでしょうか。怒りで相手をコントロールすることはコミュニケーションの怠慢だと私は考えています。

したがって、身近に、怒りに任せて声を荒げる人がいたら「この人は怒りを使って支配しようとしているだけなんだ」と軽く受け流しましょう。

もちろん、なかにはしっかり目的があり、意図的に怒りを持ち出してコミュニケーションをする人もいますので、すべての人が怠慢だとは考えていません。

怒りの目的

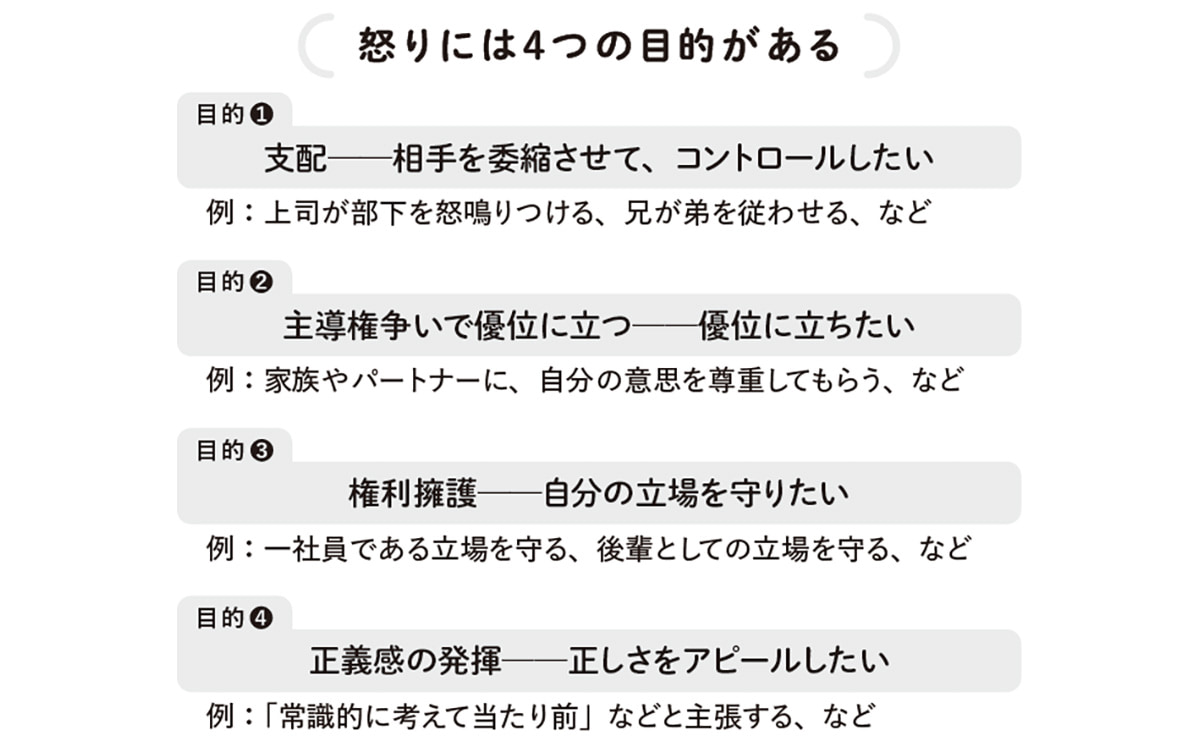

さて、アドラーによる「怒りの目的」をまとめると次のようになります。

1 支配

2 主導権争いで優位に立つ

3 権利擁護

4 正義感の発揮

「支配」とは、先述したとおりです。一番イメージしやすいと思います。

「主導権争いで優位に立つ」とは、交渉で優位に立つために怒りを持ち出したり、主導権を奪って優越感に浸ったりするということです。

「権利擁護」とは、他者によって権利や自分の立場を奪われそうになったときにそれを守るために、怒るということです。

「正義感の発揮」とは、自分の正しさをアピールするということです。

他人に怒られた経験を思い出してみてください。4つのどれに当てはまるでしょうか。

私自身、相手と言い合いになって打ち負かすために怒りを持ち出していました。これは「正義感の発揮」ですね。

また、子どもの頃、先生に怒鳴られたことも、今思い返せば、言うことを聞かない生徒に対する「支配」だったのだと思います。

この4つを知っておくだけでも、怒りに対処するときに「何が目的なのか」がわかり、以前よりも落ち着いて対処できるよう

になるはずです。今では、私は怒りが湧いてきたときに「自分の目的はなんだろう?」と振り返るようになりました。

このように、怒りも含めてどんな感情にも目的があります。

自分の怒りでも、他人の怒りでも、原因ばかりに目を向けずに、その目的(怒りを元にどうしたいか)について考えてみましょう。

そして、怒りの根源には一次感情(何を表現したくて怒りを持ち出したのか)があるはずです。

この考え方に慣れると、怒りと上手に付き合うことができるようになります。

怒りの正体ってなんだろう?

「怒りは二次感情」と言いましたが、もう少し踏み込んでみましょう。

怒りのトリガー(引き金となるもの)は、その人それぞれの「○○すべき」というこだわり・価値観・信念です。これを心理学の用語で「ビリーフ」と言います。

アドラー心理学でもこれに近い考え方で「認知論」というものがあり、「人はそれぞれ世界を見たいように見ている」と考えます。

言い換えれば、人はそれぞれ「自分の価値観=認知」で物事を判断・解釈しているということですね。

例えば、車を運転しているとき、隣の車線から急に、別の車が横入りしてきたらどう感じますか? イライラするのではないでしょうか?

でも、このときの「イライラする」という気持ちも、あなたが自分で選んでいる感情です。あなたなりの「こうするべき」という価値観(「順番を守るべき」「ルールは守るべき」など)にそぐわなかったからイライラを持ち出したのです。

もうひとつ例を挙げます。レストランに入った際に、店員から「いらっしゃいませ」と言われず、注文するときも、店員が無言で注文だけ受け付けて去っていったらどう感じるでしょうか。「愛想悪いな」と思いませんか?

この「愛想悪いな」というのもあなた自身の価値観であり、認知です。

あなたの「店員は明るく接客すべき」「客は大切に扱われるべき」「人は挨拶くらいちゃんとするべき」というビリーフと相反したからイライラするのでしょう。

これは私の知人から聞いた話ですが、知人は職場ですれ違う人によく挨拶をしていたそうです。でも、ある同僚だけは、挨拶しても目も合わさず無視したとのこと。

知人はその同僚に「挨拶はちゃんと返そうね」と言ったのですが、その同僚からは「挨拶は返していましたよ」という返事があったそうです。

もしかしたら、その同僚は、聞き取れないような小さい声で「おはようございます」と返事をしていのたかもしれません。

ただ、知人からすれば「挨拶は大きな声で相手の目を見てするべき」という価値観があり、そこから外れていたので、無視されたと思ったのではないでしょうか。

いくつか例を挙げましたが、人にはそれぞれのこだわり、価値観、信念があります。

それは「○○すべき」「○○でなければならない」という認知です。

どんな人にも、こだわり、価値観、信念はあり、それに合わないことをされると、他人にイライラしたり、「怒り」を持ち出したりしてしまうのです。