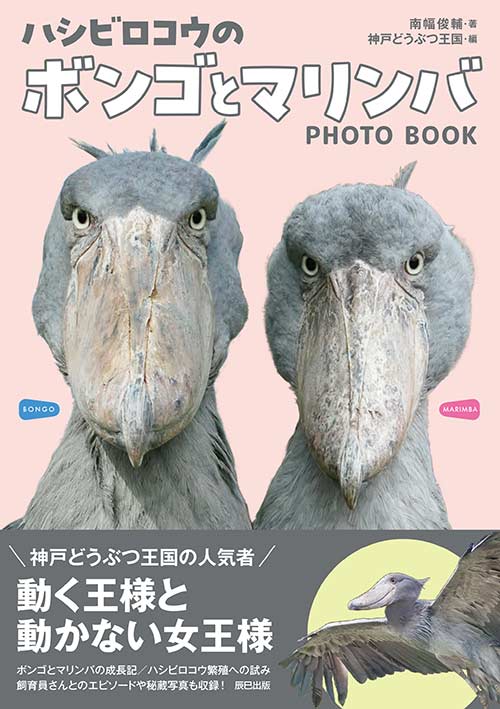

写真:オスの「ボンゴ」と、メスの「マリンバ」

絶滅危惧種に指定されているハシビロコウは、アフリカ大陸東部から中部の湿地帯に棲息する鳥で、ペリカン目ハシビロコウ科ハシビロコウ属に分類されます。エサとなる魚を待ち伏せて狩りをするため、数時間動きを止めることもあり、「動かない鳥」として知られます。しかし、実は表情豊かで、時に躍動感あふれる姿やユーモラスな行動も見せてくれます。

まだまだ謎の多い生きものですが、神戸どうぶつ王国は世界でまだ2例しか成功のないハシビロコウの繁殖に取り組んでいます。ここで暮らすオスの「ボンゴ」とメスの「マリンバ」の日常と、繁殖への挑戦ついて飼育スタッフの馬場瑞季さんに聞きました。(写真はすべて『ハシビロコウのボンゴとマリンバ』(辰巳出版)より)

※本稿は『ハシビロコウのボンゴとマリンバ』(辰巳出版)より内容を一部抜粋・編集したものです。

2羽の暮らしぶり

ハシビロコウは成長すると瞳の色が黄色から水色に変化する。若いマリンバの瞳はやや黄色

――ハシビロコウたちの1日の過ごし方は?

【馬場】まず朝は、作業の兼ね合いもありますが9時頃から開園の10時までに獣舎の扉を開けてエリアに解放します。その後はそれぞれのお気に入りの場所へ移動したり、水辺に行って水を飲んだり、午前中は比較的活発に動いています。

出した後の動きはそれぞれの居場所へ行くのが基本ですが、天候によっては活動量は変化します。曇りの日は、晴れて暖かい日より動きが少ないですね。ハシビロコウなので活発というより、「動かない」を基準にすると午前中は多少動きがあります。昼間になると座ったりしてじっとしていますね。そのまま夕方まで動かない日もありますし、少し動き出す時もあります。

――前はボンゴだけ獣舎で、マリンバは夜間もエリア内で過ごしていたようですが......

【馬場】今は2羽とも獣舎に入れています。ホルモン値測定のためフンを毎日採取する必要があり、以前はマリンバが獣舎に戻らず苦労していましたが、だいぶスムーズになりました。今後の事ですが、状況によっては夜間も2羽ともエリアに出す可能性もあります。

――獣舎に入れるときは自ら自然に入るんでしょうか。

【馬場】閉園時間になるとボンゴは気配を察して部屋の前にいたりします。もちろん遠いときもあるので、近づいて誘導することもありますが、扉を開けておくとすんなり入ります。

翼を広げて羽ばたくマリンバ

――餌はいつ与えていますか。池にはたくさんの魚が泳いでいますが......

【馬場】夜間には獣舎の中に水を張った桶を置きニジマスとシシャモをいれて与えています。池にはナマズとドジョウを放し、ボンゴとマリンバが好きなタイミングで食べられるようにしています。栄養強化のために繁殖期前には補充しています。ハシビロコウと飼育スタッフとの接触も極力避けたいので、いずれ池の魚だけで食事が完結することも理想の一つです。

――2羽の食の違いはありますか。

【馬場】ほぼ同じだと思いますが、マリンバはティラピアをつまんではみるけど、締めるだけ締めて食べませんでした。現地では食べていると聞いたのですが、鱗が硬くて慣れないのかもしれません。話がそれますが、マリンバの方が捕食は上手です。ボンゴは狙うけど外れる事が多いですね。マリンバが狩りが上手なのは常連のお客さまからも言われます。

――獣舎の中もカメラがあるのでしょうか? 夜は普通に寝ている?

【馬場】獣舎にはありませんがBig bill(ビッグビル)※には室内カメラがあります。開園中は2羽の様子をモニターで見ています。夜間は寝ていたり、餌を食べて座って休んだりしていますね。

※ビッグビル:国内最大級の広さの室内展示場。池や植物、小川(小水路)などを配置した湿地環境で生息地を再現している。

――獣舎の中も暖房が効いているんですか?

【馬場】あのエリア全てが暖房が効いています。温度が下がりすぎないように夜間も調整しています。今季から最低気温が下がりすぎないようにエリア全体を暖める試みをしています。

2羽の関係性

2羽とも巣材運びの行動が見られた(左・マリンバ、ボンゴ)

――今日はボンゴのお気に入りの場所(入り口の上)にマリンバがいたようですが......

【馬場】ボンゴの居場所でしたが、2024年頃からマリンバも向かうようになりました。ボンゴがいないときはあえてそこに行くようです。昨年から比べると違った行動が見られるようになりました。

――2羽の力関係は変わってきましたか? 以前はボンゴが近づくとマリンバが逃げていたようですが......

【馬場】去年の繁殖期にもちろん逃避もありました。今は繁殖期ではないのでボンゴの行動も落ち着いていて、マリンバへの接近が少ないです。マリンバもボンゴが近づくと警戒はするけれどそこまで逃げ回りません。ボンゴが執拗に追いかけないのをマリンバは理解しているのかなと思います。

――それはいい関係かもしれませんね。

【馬場】それが次の繁殖シーズンにどう繋がるかが大事になってきます。結局ボンゴがガツガツとマリンバに近づいて攻撃しようものならマリンバが逃げてしまいます。ただ、2023年9月頃からボンゴが巣材を咥えて、入口の上に運び始めています。その前年は、巣材運びの行動は、それほど見られなかったので、年々、違ってきているという認識です。

――今朝はマリンバが巣材を咥えていました......

【馬場】そうなんです。マリンバはあまり営巣することがないので、めずらしい動きでした。私たちが接触しないようにしているのが影響しているのかとも思います。

――今までに大きな争いはありましたか? マリンバのクチバシに穴が空いたこともあったようですが。

【馬場】攻撃を受けたことは今までもあります。ただ、マリンバのかわし方が上手くなりました。ボンゴが来たら、こう離れようという対応を学習したようです。

人や他の動物との関係

ビッグビルが完成する前は、室内展示場「アフリカの湿地」にてアフリカハゲコウと暮らしていた(ボンゴ)

――飼育スタッフさんとの接触は避けているんでしょうか?

【馬場】来園当初は手から魚をあげていたので、接触していました。ただそれは飼育スタッフに慣れさせるためにしていたこと。動物園で飼育されている動物である以上、人に全く慣れないのは逆にストレスになることもあります。

ただ繁殖を目指す以上、慣れすぎるのはよくないという判断に変わりました。それでも、ボンゴがスタッフにお辞儀やクラッタリングで反応してしまうので、最近はスタッフジャンパーや王国の制服を着ているスタッフの通行を禁止しています。

――でも、飼育スタッフさんとバレていませんか?

【馬場】今でも一部のスタッフにはお辞儀やクラッタリングをしています。制服以外の別の上着を着ていてもボンゴにはわかっているようですね。

――それはボンゴだけですか?

【馬場】マリンバもわかっているかもしれませんが、より強い反応をするのはボンゴです。

来園者と私服のスタッフとの見分けは難しいはずなんですが、動きの違いなど、見る位置によっては気づかれているのかなと思います。上着だけでなくパンツなども着替えないとダメかもしれません。

――2羽ともディスプレイ※をしている印象がないのですが......

【馬場】ボンゴはクラッタリングをよくしています。マリンバは当園に来てから1度ぐらいしか私は聞いたことがないですね。

※ディスプレイ:お辞儀やクラッタリングなどの求愛行動。

――ディスプレイをしないハシビロコウは珍しいですね。

【馬場】そうですね。そのことも理解していかないといけません。ボンゴがいくらクラッタリングやお辞儀をしてもマリンバがディスプレイをしない理由が現状は分かっていません。

本来はそれでコミュニケーションをとっているはずなのに、人にもボンゴにもしないことはマリンバを理解する上で重要な部分でもあるので、あらゆる可能性を想定して対応していきたい。例えば別の個体がクラッタリングしているのを聴かせるなどの案が出たこともあります。

――マリンバは意外性の多い個体ですね。

【馬場】謎の多いハシビロコウかもしれませんね。

――室内展示場「アフリカの湿地」エリアで一緒にいた他の鳥や動物たちと、現在の住環境に違いはありますか?

【馬場】ワオキツネザルやペリカン、アフリカハゲコウがいた時は、ハシビロコウへのプレッシャーは大きかったと思います。今も小型の鳥はいますが、縄張り争いにはなっていません。以前ハシビロコウに比べれば小さな鳥、シロクロゲリ(体長約30cm)が繁殖した時は一時的にですが、ボンゴが近くを通ると追い払おうと羽ばたいたりしていましたね。縄張り意識が強い鳥は大きさは関係なく向かっていきます。

――意外です。ハシビロコウが縄張り意識が強くて周りにプレッシャーを与えている印象がありました。

【馬場】逆ですね。ワオキツネザルの中には好奇心旺盛でハシビロコウに近づいてちょっかい出そうとする個体もいます。それに対して攻撃ではなく、威嚇で口を開けたりはしていました。

――他の動物とハシビロコウとで、飼育スタッフへの反応に違いはありますか?

【馬場】他の動物は、飼育スタッフからは餌をもらえると捉える部分はあります。ハシビロコウもずっと飼育スタッフの手から餌を与えれば同じ反応になるかもしれないので、そうしないようにしています。

――他の動物も繁殖に関しては人を介入させないなどの対応をしているのですか。

【馬場】状況や種や個体の性格によってさまざまだと思います。飼育スタッフに慣れているからこそ、繁殖や子育てがうまくいく場合もあります。繁殖がうまくいくように飼育スタッフが関わっていくことも必要だと思います。

――距離感が大事ですね。

【馬場】動物園で飼育する以上、飼育スタッフに慣れさせることも大切です。ただし慣れすぎるのも弊害が出ることもある。繁殖に関しては影響が出てくるかも知れないですし、難しい問題です。

――新設当時と比べてビッグビルもだいぶ変わりましたね。

【馬場】そうですね。木がだいぶ生い茂り、森みたいになりました。ただ、ハシビロコウの野生での生息地はジャングルではないので、少しづつ植物の剪定をし、本来の生息地(湿地)のような開けた空間を作りました。新設して以来、正解がわからない中で試行錯誤しています。今後もそれを考えるのが神戸どうぶつ王国でのハシビロコウの繁殖に向けての試みです。

【南幅俊輔(みなみはばしゅんすけ)】

盛岡市生まれ。グラフィックデザイナー&写真家。2009年より外で暮らす猫「ソトネコ」をテーマに本格的に撮影活動を開始。日本のソトネコや看板猫のほか、海外の猫の取材も行っている。著書に『ソトネコJAPAN』(洋泉社)、『ワル猫カレンダー』『ワル猫だもの』(マガジン・マガジン)、『美しすぎるネコ科図鑑』(小学館)、『ハシビロコウのすべて』『ゴリラのすべて』『ラッコのすべて』(廣済堂出版)、『踊るハシビロコウ』(ライブ・パブリッシング)、『ハシビロコウのふたば』『ハシビロコウカレンダー』『アザラシまるごとBOOK』(辰巳出版)。企画編集『ねこ検定』(ライブ・パブリッシング)など。Instagramでハシビロコウ写真公開中↑

Instagram:https://www.instagram.com/shoebill_mania/

【馬場瑞季(ばばみづき)】

神戸どうぶつ王国動物管理部・主任。飼育員歴12年。小さな頃から動物がいる環境で育ったが、飼育員を志したのは専門学校時代、自分自身の言葉で動物のことを伝えたいと思ったから。現在はハシビロコウだけでなく、スナネコやコビトカバ、ワオキツネザルなどを担当する傍ら、環境省が取り組む「ミヤコカナヘビ生息域外保全実施計画」にも携わる。

【神戸どうぶつ王国】

約150種800頭羽の動物がいるほか、年間通して1000種類、1万株の花や植物が鑑賞できる。園内のあちこちで自由に過ごす動物たちを身近に感じたり、水鳥たちにエサをあげることもできます。雨の日でも安心の全天候型施設もあり、動物たちのパフォーマンスやアトラクションが人気の施設。

X(Twitter):https://x.com/kobe_doubutsu