幸せを呼ぶ「いいおせっかいのコツ」

2012年02月14日 公開 2024年12月16日 更新

"おせっかいやき"はいけないことではありません。

しかし「小さな親切、大きなお世話」ではなく、「小さなお世話、大きな親切」が大切だと言います。家庭や仕事に役立つであろう「おせっかい」とはどのようなものなのでしょうか。

サニーサイドアップ創業者の高橋恵氏が明かす人生を楽しく過ごすコツを紹介します。

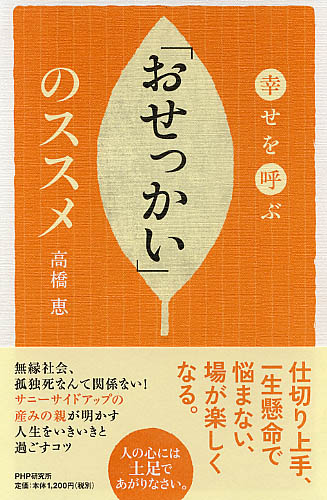

※本稿は、高橋恵著『幸せを呼ぶ「おせっかい」のススメ』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

「おせっかい」のススメ

「本当におせっかいね!」

私はよく、こう娘たちに叱られます。

自分ではよかれと思ってやっていることや、喜ばれると思ってやっていることが、娘たちにとっては、おせっかい以外の何物でもないらしいのです。

そこで、「おせっかい」を辞書で調べてみました。[出しゃばって余計な世話をやくこと。またその人]と出てきました。確かに私は「世話をやくこと」をよくします。

「出しゃばる」ことは好きではないのですが、やる人がいないとなれば、イベントの幹事でもなんでも率先してやってしまうので、「出しゃばり」だと思われるのかも知れません。

でも、「出しゃばり」も「世話やき」も、それは本当にいけないことなのでしょうか?

確かに、好意も受け手が迷惑だと思えば、余計なこと以外の何物でもないのでしょうが、貧しかった私の子ども時代は、出しゃばりで、余計な世話をやいてくれるたくさんの大人が、いつも周りにいました。

結婚4年目に夫を戦争で亡くし、26歳から女手一つで3人の娘を育てた母の周りには、いつでもおせっかいな人たちがたくさんいて、私たち家族を助けてくれたのです。

今の時代、「こんなことは、迷惑じゃないか」と人との距離を必要以上に離したり、人を傷つけないようにと、誰とも深くかかわらないようにしている人が、増えている気がします。

向こう三軒両隣に誰が住んでいるかもわからず、「無縁社会」だ、「孤独死」だとテレビや新聞などメディアでも問題視している通り、人と人との交流が希薄になりつつあることは誰の目にも明らかです。

私は、40歳の時に離婚し、経済的に自立できるよう、42歳で、当時高校生だった長女と2人で小さなPR会社を創業しました。娘や多くのスタッフのおかげで、会社はどんどん大きくなり、2008年には株式上場までできましたが、立ち上げた当時の私は、お金も資格も実績も人脈も、何もない42歳のバツイチ、2人の子持ちというごくごく普通の女性でした。

上場会社の創業者とはいっても、私には経営などの経験も才能もありませんでしたし、みんなが驚くような斬新な企画を考えられるプランナーでも、マーケティングの専門家でもありませんでした。

ただ「営業」だけは誰にも負けませんでした。

短大を卒業後、入社した広告代理店での営業を手始めに、結婚後も保険、「タッパーウェア」、女性用カツラ、栄養食品など、ありとあらゆるジャンルの物を売っては営業成績でトップを獲り、20代で2人の子どもを育てながら小さいながらもマイホームを購入することができました。

「なんでそんなに商品を売ることができるのですか?」。こう訊かれたことがあります。

私は決まって、「相手が喜ぶだろうと思うことを繰り返し一生懸命やってきただけです」と答えてきました。

「小さな親切、大きなお世話」といいますが、私はそうは思いません。

例えば、残業中のあともう少しでようやく作業が終わるという時に、「手伝いましょうか?」とかけられた一言。実はコーヒーが苦手だけれど「お疲れ様!」と掩(い)れてもらった1杯のコーヒー。次の駅で降りるという時に「どうぞ座ってください」と譲られた席。

タイミングが微妙だったり、相手の好みを知らずに取った行動かも知れませんが、やはり相手の好意を感じて嬉しくなりませんか?

こういうやり取りを他の誰かがやっている情景を見るだけでも、なんとなく心が温かくなりませんか?

人生ふりかえれば、おせっかいのおかげで仕事もうまくいき、人生そのものも楽しく豊かになりました。同世代の友達はもちろんのこと、20、30代の若者たちとも、遊んだり大騒ぎしたりして毎日を楽しく過ごしています。

「近くまで来たので、何してるかなと思って」と、ふいに友達が連絡をくれてお茶をしたり、「麻雀(マージヤソ)しましょうよ」と言っては毎週のように我が家に人が集まったり、パソコンの調子が悪いとぼやくと、誰かしらが「直しに行きますから、待っていてください」と直しに来てくれたり。

私は日本全国から海外にまでたくさんの友達がいます。そして創業した会社は娘がしっかりと継いで、世の中に喜びを与える仕事を多くのスタッフとしてくれています。これらすべてはおせっかいの賜物(たまもの)だと思っています。

「小さな親切、大きなお世話」ではなく、「小さなお世話、大きな親切」。

そこで、家庭や仕事に役立つであろう「おせっかい」を「10のルール」として 『幸せを呼ぶ「おせっかい」のススメ』 という本にまとめてみました。

この本が、私からあなたへのちょっとしたおせっかいになれば幸いです。

(ここでは、[おせっかいのルール(1)「おせっかい」は言葉と行動が同時]から1項目をご紹介します:WEB編集担当)

01 お伺いをたてない

皆さんは電車の席に座っていて、目の前に年配の人が来たらどうしますか?

妊婦の方や、体調が悪い方など、余程の理由がない限りは、「お座りになりますか」と尋ねて席を譲ることと思います。

先日、電車に乗った時、こんな情景に出会(でくわ)しました。

私は数席空いていた席の1つに座れましたが、後から乗車してきた方の中には座れない方もいました。私の3席ほど左側で「座りますか?」という男性の声が聞こえました。目を向けてみると、声をかけたのは20代後半ぐらいのスーツ姿の青年。一方声をかけられたのは60歳前後と見られる女性。私は「気持ちのいい青年だな」と顔をほころばせてその光景を見ていました。

ところが、女性は「いえいえ結構です」と顔の前で右手を大きく左右に振りながら申し出をきっぱりと断りました。青年は「僕、すぐ降りるんで」と言ってさらに譲ろうとしますが、また「いえいえ本当に大丈夫です」とその女性。

結局、青年も女性もそのままのポジションに。空気が少し固まりました。

知らない人ばかりの中で、突然声をかけるのも勇気がいることなのに、それをきっぱり断られてしまうと「せっかく譲ってあげようと思ったのに」「年寄り扱いして相手を傷つけちゃったかな」と考えてしまうかも知れません。何より「恥ずかしい」と、声をかけたこと自体を後悔してしまう人もいるでしょう。

こういうことが1度でもあると、次から素直に席を譲ることをためらってしまう人がいるかも知れません。「断られたら恥ずかしいから」と、たとえ年配の人が目の前に来ても、寝たふりをする、気づかないふりをする、といった副作用が生まれてしまうことも少なくないでしょう。でもいいように考えてみてください。

断った人は、決して迷惑だから断ったわけではないはずです。

「ありがたいけれど、せっかく座っている人をわざわざ立たせてまで座るのも申し訳ない」。きっと大半の人は、心の中ではこういう想いなのだと思います。

「今の若い世代は違うよ」と、異論を唱える方もいるでしょうが、多くの日本人はまず遠慮するという傾向があります。遠慮をすることは美徳、礼儀、はたまた常識と考えている人はたくさんいます。遠慮は日本人が人付き合いをする上で、長年暗黙の了解として共有してきた、相手を気遣う術(すべ)なのです。

これはとても素晴らしい日本の文化の1つだと思いますが、多用するあまりこのような気持ちのすれ違いを生んでしまうという弊害もあるのです。では、遠慮してしまう人にはどう譲ればいいのでしょうか?

いいおせっかいのコツがあります。

「座りますか?」と訊くのではなく、「どうぞ」と言いながらとにかく素早く席を立ってしまうのです。ポイントは言葉と行動が同時というところ。これで相手が遠慮する隙を奪ってしまうのです。相手がこの状況で遠慮して断ることは、ほとんどないはずです。

席が空いてしまったのに、立ってくれた相手を再び座らせるのにはかなりの労力が必要です。

「まだ席を譲られるような歳ではないよ」

「今ダイエット中だから立っていたいのよ。これも運動だから」

「座ると中吊り広告の記事が見えなくなっちゃう」

など、どうしても席に座りたくないような、何かしらの理由があるかも知れません。

しかし、超能力者でもない限り見知らぬ人の気持ちなどわかるはずもありませんし、わかる必要もありません。相手に遠慮なんてさせなくていいのです。

それでも座らない人は放っておきましょう。すぐに座りたい誰かがさっさと座ってくれるはずです。

だから、どんどんこちらの好意は受け取ってもらいましょう!

おせっかいの辞書に"遠慮"の2文字はありません。