今なお苦しむ「氷河期世代」を生み出した“真犯人”

2019年05月30日 公開 2024年12月16日 更新

なぜ物価上昇率と失業率は負の相関があるのか

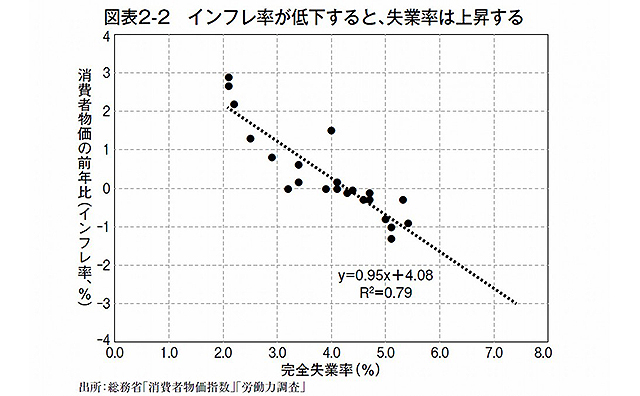

図表2─2のように、消費者物価の前年比が下がると、失業率が上昇する負の相関関係を示す曲線を「フィリップス曲線」といいます。

フィリップス曲線が右下がりになるのは、物価上昇率が低下しても名目賃金がまったく下がらないか、物価上昇率の低下ほどには下がらないため、労働生産性が上がっていないにもかかわらず実質賃金が上昇するためです。この名目賃金が下がりにくい状況を「名目賃金の下方硬直性」といいます。

労働生産性が上がっていない状況の下で、実質賃金が上がることは、企業にとって人件費負担が重くなり、収益が減少することを意味します。企業収益が減少する状況では、企業の雇用需要は減少しますから、失業者が増え、新卒の就職事情も厳しくなります。

デフレは雇用が不安定な低賃金の非正規社員を増やす

デフレ下では、失業者が増えますが、運良く就職できたとしても、正規社員にはなれず、非正規社員として働かなければならないケースが増大します。非正規社員はいつ解雇されるかわからず、賃金も正規社員の55%程度でしかありません(厚生労働省『賃金構造基本統計調査』2018による)。

デフレはこのように大きな所得格差を生み出し、その格差は貯蓄の差による資産格差をもたらします。デフレは格差の元凶なのです。

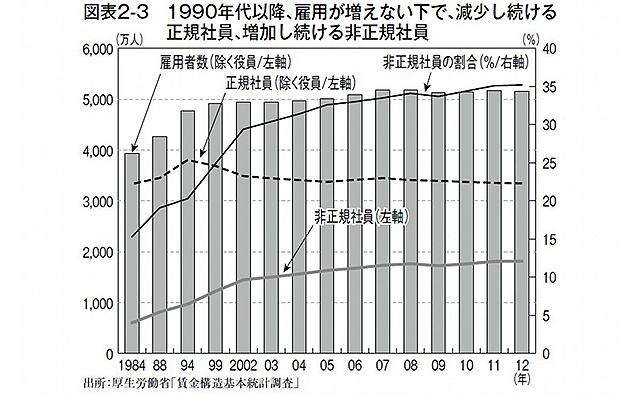

図表2─3は、1990年代に入って正規社員が減少する一方で、非正規社員が増加し、両者を合計した雇用者数の増加が急速に鈍化し、2000年代は2012年まで、ほとんど横ばいないし減少傾向にあったことを示しています。とくに、非正規社員数の増加割合は1990年代以降、2002年までが急速だったことがわかります。

それでは90年代以降、正規社員が減少する一方で、非正規社員が増え、両者を合計した雇用者数がほとんど増えなかったのはなぜでしょうか。

すでに述べたように、92年以降、日本経済はディス・インフレ期に入りました。もともと、プラスではあるが低水準のインフレ率がさらに0%に向かって低下していく、というディス・インフレの状況下では、企業にとって実質賃金が高く、かつ、よほどのことがないかぎり定年前に解雇できない正規社員を雇用しようとする意欲は低下します。デフレになれば、なおさらです。

企業は、経営不振や事業の再編成の際には何人かの正規社員を解雇して、従業員を減らしたいと思うでしょう。あるいは、生産性の低い正規社員はできれば辞めてもらいたいと思うでしょう。このように、使用者側の事情による雇用者削減のための解雇を「整理解雇」といいます。

ところが日本では、過去の労働判例から確立した四つの要件を満たさないかぎり、正規社員の「整理解雇」はできません。この「整理解雇の四要件」とは、①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④解雇手続の妥当性です。

これらは、使用者側にとってたいへん厳しい解雇要件です。会社が倒産寸前といった状況にでもならないかぎり、まず正規社員を解雇することはできないでしょう。

なかでも私が最も理解できないのは、②の解雇回避努力義務の履行です。これは「新規学卒を正規社員として雇う一方で、生産性の低い在職中の正規社員を解雇することは、解雇回避努力義務の履行を怠ったことになるから、まかり成らぬ」という要件で、新規学卒の就職難の原因の一つになっています。

既得権益を保護し、新規学卒を差別する以外の何物でもありません。