教養として知らなきゃいけない「フェルメール」 と5人の画家

2019年09月07日 公開 2024年12月16日 更新

《真珠の耳飾りの少女》部分 1665〜66年 44.5×39cm マウリッツハイス美術館(オランダ)

世界では、美術史、特に西洋美術史が教養として重要視されている。ところが、これまでルネサンス以降の美術史はあまり知られていないが現状である。

人気の美術史家・木村泰司先生による17世紀を通してバロック期に活躍した画家たちの劇的な人生と美術史に残る大作を集中的に解説した著書『巨匠たちの迷宮』。本稿ではその一節を紹介する。

絵の中に潜む画家の人生

西洋絵画を愛して、熱心に美術展にお運びくださっている皆さまから、よくおうかがいするのが、ルネサンス期以降のことは、よくわからないというご感想です。そこで、『名画という迷宮』(PHP新書)では、17世紀にスポットを当て、この時代に活躍した巨匠たちのドラマチックな人生と、美術史に燦然と輝くその活躍ぶりを追ってみたいと思いました。

美術史上では、バロックと呼ばれる時代に当たり、後世、私たちは尊敬と親しみをこめて、この時代の大御所をオールド・マスターズと呼んでいます。

しかし、当時彼らは、賛否両論を巻き起こす革新的な存在でした。画家という職業の社会的な地位もまだ低く、クリエイターというよりは、職人というイメージで扱われていました。

描く主題も、今日の画家のように自分で描きたいものを描くのではなく、教会や王侯貴族、新興ブルジョワジーといった注文主の意向に沿ったものが選ばれました。注文主や顧客層の意に染まないものは、認められなかったのです。

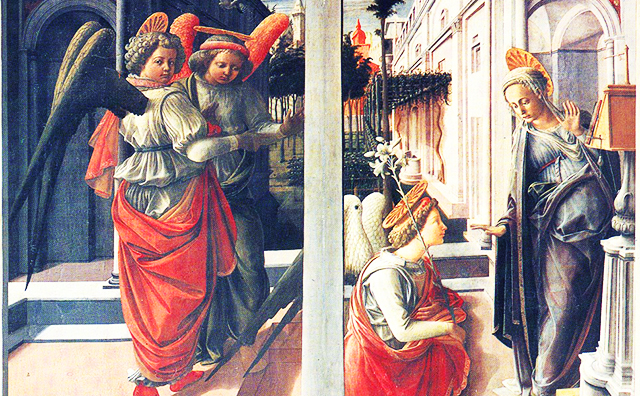

しかし、いくら主題を押しつけられたとしても、必ず作品には、画家本人の姿が投影されてしまうものです。時代が、あるいはスポンサーが、画家にその絵を描かせたとしても、一人の人間としての魂の叫びが、必ずその絵筆の先に宿っているはずです。

ならば、その絵を描いた画家自身は、どのような人生を送ったのかを知ることで、彼らが遺のこした作品をより深く感じることができるのではないかと、私は考えました。

.jpg)