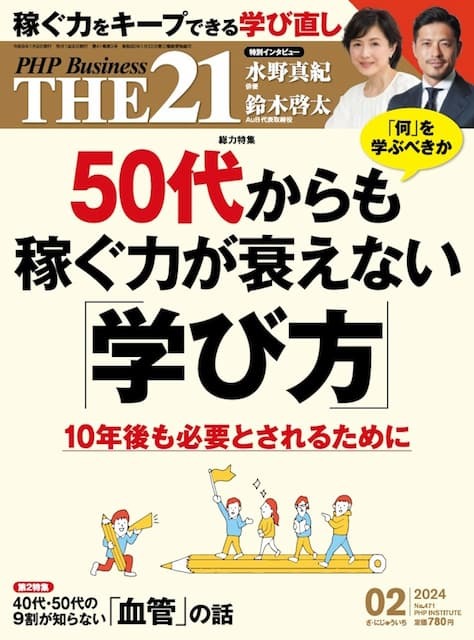

これから10年、伸びる業界・沈む業界

2015年04月20日 公開

2023年05月16日 更新

あなたの仕事の未来はどうなる?

グローバル化とIT化によって急速に世界が身近になり、今後これまでと同じ働き方では生き残れない時代になってくる。盤石であった産業や企業も、一歩踏み間違えれば凋落の一途をたどることとなるだろう。今後、日本の各業界はどのような変化を遂げ、我々はどのような心構えを持っておくべきか、専門家にうかがった。<取材・構成:麻生泰子>

キーワードは「IT」「グローバル」「高齢者」

「日本経済の先行きは、驚くほど明るい展望が見えています。

少子化で国内市場は縮小しますが、世界の人口は現在の約72億人から、2025年には80億人に増え、需要は拡大の一途。さらにインドや中国、ASEAN諸国の経済成長が続き、“アジアの時代”に突入します。同じアジアに位置する先進国の日本は、欧米諸国に比べてその波を早く的確につかめる可能性が高い。

また、アベノミクスによる構造改革・規制緩和が進み、国内市場も大チャンスが巡ってきます。外国企業や外国人が活躍しやすい環境を整えられれば、世界の需要を呼び込むことが可能になっていくはずです」

世界の経済事情に詳しい野村ホールディングス㈱シニア・コミュニケーションズ・オフィサーの池上浩一氏は、これから10年間の未来を読み解く。

事実、日本経済の明るい兆しはすでに出始めている。ラッセルノムラ日本株インデックスによれば、2014年度の日本の主要企業の経常利益はバブル全盛の1989年度の2倍に達すると予想されている。しかし、実感としてはバブル期のような好景気は感じられない。

それには理由がある。企業の決算には国内事業の単体決算と、世界のグループ全体の連結決算がある。国内事業に限れば、確かに利益はあまり出ていない。しかし、主要な日本企業は2013年度から世界全体のグループ利益で史上最高利益を更新しているのだ。

では、国内の産業はどうなっていくのか? 『10年後に食える仕事 食えない仕事』で日本人の仕事を論じたジャーナリストの渡邉正裕氏は指摘する。

「このままでは従来の国内産業はすべからくジリ貧をたどることは間違いない。今の事業を足がかりに、いかに成長事業に踏み出せるかで勝敗が決まります。

たとえば観光業で言えば、これまでのようにお客を待っているだけでは着実に衰退します。外国人観光客や高齢者好みのサービスを充実させたり、ネットで広くPRしたり“かけ算”を仕掛けていくことが必要です」

渡邉氏は、どの業界も「IT」「グローバル」「高齢者」のいずれかの要素をビジネスに結びつけることができれば、ブレイクスルーが期待できると語る。好景気に乗れるか、「負け組」になるか。我々はまさに分岐点に立たされているのだ。

THE21 購入

アクセスランキング(週間)

更新:05月04日 00:05

- 50代から「キャリアコンサルタント」を目指す! 国家資格の取得で変わった第2の人生

- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック

- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」

- いい年して幼稚な「ベビー社員」に振り回されないためには?

- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方

- 40代からの「学び直し」。勉強すべき6つの分野とは?

- 彼女と別れ、芸人人生も手放し..たむらけんじが“50歳でアメリカ移住”した理由

- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い

- 今からでも遅くない! 40代からみるみる結果が出る「勉強のコツ」

- 大阪出身の元CAが明かす「大阪人との接し方」、オチより大事な2つのこと