体内時計の乱れは、睡眠障害だけでなくホルモンバランスや自律神経にも影響し、食欲不振やうつ症状を引き起こす可能性があります。こうしたリズムの乱れは「概日リズム睡眠障害」と呼ばれています。本稿では、スタンフォード大学医学部精神科教授・西野精治さんによる書籍『スタンフォード大学西野教授が教える 間違いだらけの睡眠常識』より、「体内時計を整える」7つの習慣についてご紹介します。

※本稿は、西野精治著『スタンフォード大学西野教授が教える 間違いだらけの睡眠常識』(PHP研究所)の一部を再編集したものです

眠りのホルモン「メラトニン」を阻害する人工光

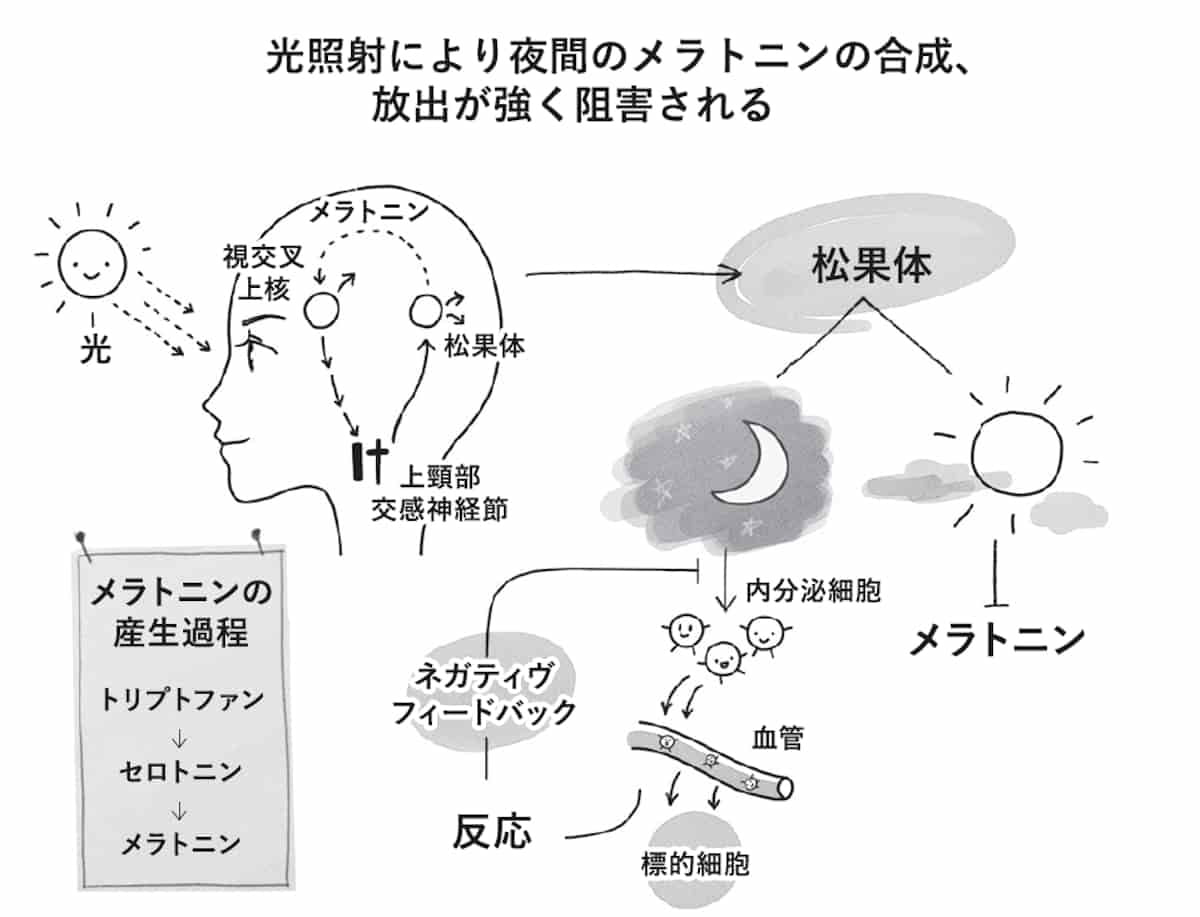

体内時計の調整にはいろいろなホルモンや神経伝達物質が関わっていますが、光との関係で重要な役割を担うホルモンのひとつに、「メラトニン」があります。

必須アミノ酸であるトリプトファンが神経伝達物質セロトニンに合成され、そのセロトニンが松果体でメラトニンに合成されるのです。

メラトニンは通常、夜間に合成され、(貯蔵ができないため)生成されるとすぐに放出されます。メラトニンの血中濃度が高くなると、体温が下がり、眠くなります。つまり、メラトニンが分泌されると、眠りに入る態勢が整うということです。そのため、「睡眠ホルモン」「眠りを促すホルモン」などと呼ばれています。

メラトニンには、光刺激によって分泌が強く抑制されるという特性があります。朝になって光を感じると、網膜にある「メラノプシン」という受容体が「光が来たぞ、朝だ」という信号を視交叉上核に送るわけですが、この情報が視交叉上核を経由して松果体に伝達されると、メラトニンの分泌は抑制されます。

(ちなみに「メラノプシン」とは1998年に新しく発見された、「視覚に関係しない光感受性受容体」のことです〈いわゆる第三の光感受性受容体〉。ヒトでは網膜に存在します。鳥類では頭皮のすぐ下に松果体が位置しますが、メラノプシンは松果体にも存在し、渡り鳥が渡りの時期やその方角を感知するのに働いているといわれています)

メラトニンの合成は明暗周期によって左右され、しかもその分泌が体内時計を調節するため、睡眠と覚醒のリズムに影響を及ぼす非常に重要なホルモンなのです。

この明暗周期にもっとも影響を与えるのは、太陽光です。この場合の太陽光とは、晴天かどうかといったことを指すのではなく、昼夜の区別、朝に陽が昇り、陽が沈んだら暗くなるという変化のことです。

かつては、生体リズムに影響を及ぼす光とは太陽光だけだと考えられていたのですが、いまでは、人工的な光も影響することがはっきりしました。本来であれば強い光を浴びることのないはずの夜間に、煌々とした光を浴びる生活は、メラトニンの合成阻害を起こし、眠くなるべき時間になっても覚醒状態がつづいてしまいやすいのです。

それは、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」「朝起きられない」といった睡眠のトラブルにつながります。なかなか睡眠モードに入れないだけでなく、体内時計が「まだ昼がつづいている」と勘違いしてしまい、生体リズムが乱れます。

夜も明るい環境や、パソコン、スマホなどのディスプレイを夜遅くまで見つめる現代人の生活パターンは、生体リズムを大きく揺るがすことになっているわけです。

ブルーライトも使い方次第

「ブルーライトを浴びるとよくない」といったことが、最近よくいわれます。そもそもブルーライトとは何を指すのか。どうして悪者扱いされてしまったのか。そこを少し説明しておきましょう。

私たちの目に見える光の領域、可視光線は、波長の違いによって色が異なって見えます。

ブルーライトとは、可視光線(380〜780nm〈ナノメートル〉)のなかでもっとも波長が短い青色系の光。波長でいうと、380〜500nmくらいを指します。短波長は紫外線に近く、強いエネルギーをもっていて、網膜まで到達しやすい光です。

それに比べ、長波長の暖色系(黄―オレンジ―赤、赤に近づくほど長波長になる)の光は、角膜や水晶体で吸収されやすいので網膜までは達しにくいといわれています。

太陽光には、すべての波長の光がほぼ均等に含まれています。当然、ブルーライトも含まれています。蛍光灯には、寒色系の色調のものと暖色系の色調のものとがありますが、どちらにもブルーライトは含まれています。しかし、太陽光や蛍光灯のブルーライトのことはあまり悪しざまにいわれません。

ブルーライトの及ぼす影響が注目されるようになったのは、LEDが広く普及して以降のことです。LEDは、太陽光や従来の蛍光灯のように幅広い波長の光の組み合わせではなく、ブルーライト領域の光の比率が非常に高いのです。

経済効率がいいということで、LEDは急速に広まりました。LED照明やテレビの液晶モニタ、パソコンのモニタ、携帯ゲーム機やスマホなど、私たちの生活に一気に浸透しました。

そこにブルーライトが多く含まれていて、その光が身体のリズムに少なからず影響するようだということが、後になってわかってきたわけです。

実際、夜間にブルーライトを大量に浴びていると、メラノプシンを刺激して、メラトニンの合成、分泌を阻害してしまいやすいことが明らかになっています。

「夜遅くまでスマホをいじっていると、眠れなくなる」のは、こうした理由からです。

ただ、これは単にブルーライトの影響だけとはいいきれません。夜遅くまでデジタル機器を操作していることで、視覚と脳が活動しつづけ、脳の過緊張状態がほぐれない、といった理由もあります。私は、その効果を踏まえて使用すれば、ブルーライトそのものはけっして悪いものではないと思っています。

光を浴びる時間、波長、照度などが生体リズムに影響を与えますが、なかでももっとも大切なのは、浴びる時間、タイミングです。光を浴びる時間によって、概日リズムが後ろにずれたり、前にずれたり変化します。これを「フェーズ・レスポンス・カーブ(Phase response curve)」と呼びます。

ブルーライトは、日中浴びると覚醒度を上げ、気分を高揚させます。朝日を浴びることがいいのは、体内時計をリセットできるだけでなく、覚醒しやすくなるからです。それは太陽光のなかのブルーライトの効果です。

また、昼間の時間に過ごしている環境が日光を浴びにくいような場合、ブルーライトを含んだ領域の光を浴びると、覚醒効果があります。時差ぼけのときの調整に利用することもできます。

ブルーライトは、浴びるタイミングを考慮することで、乱れたリズムを調節するのに役立てられるのです。むやみに悪者扱いしてはいけません。

一方、「ブルーライトが網膜に悪い」という説をめぐっては議論が分かれていますが、目に悪いと決定づけられるエビデンスはありません。ただ、動画編集などを長時間にわたって行なっている人たちは目の疲れを軽減させるためブルーカット眼鏡を着用していることが多いようです。

体内時計を整える7つの習慣

人間は昼行性の生物なので、陽が昇ると脳も身体も活動状態に入り、陽が沈んで夜が来ると眠くなるようにできています。日照を基準としたリズムで生活することが、さまざまな病気のリスクも減らし、生存に役立つようにつくられています。生き物として重要なリズムだからこそ強固で、脱同調が起きるとつらいのです。

生体としてもっているリズムをうまく保ちつつ、社会生活に適応するには、生活そのものにメリハリをつけることが、とても大事。ですから、規則正しい生活をすることが大切なのです。

では最後に、体内時計を整えるためにぜひ習慣づけてほしいことを整理しておきましょう。

1.起きる時間は一定にする

普通にしていると、人間の体内時計は後ろにずれやすいといいましたが、時間を早めるのと遅らせるのとでは、早めるほうにずらしていくほうが難しいのです。

週末には長く寝る人が多いと思いますが、週末の遅起きが、週明けの月曜日に起床リズムを元に戻せない、いわゆる"ブルーマンデー"を起こしやすくします。月曜日の朝、軽い時差ぼけのような状態に陥ってしまうのです。

週末に長寝をせずにはいられないのであれば、早く就寝すること。起きる時間は普段と変えないほうがいいです。休日も、平日と同じ時間に起きるように心がけましょう。

2. 朝起きたら、朝日を浴びる

朝日は最強の目覚まし時計です。しっかり浴びましょう。最近は、寝室のカーテンを遮光性の高いものにしている家庭も多いと思われますが、朝、カーテンを開けて陽ざしを入れることで体内時計を整えるようにしましょう。

ただし、睡眠時間が前にずれる症状があって日常に支障があるような場合や、お年寄りで朝早く目が覚めて困っている人などは、起床後直ちに強い光を浴びすぎないようにしたほうがいいでしょう。

3. 朝食をきちんと摂る

朝食には体内時計のリセットの意味もあることを忘れないでください。朝食を摂ることは、肥満対策にもなります。マウスによる実験によれば、朝食べさせなかったマウスは肥満になりやすい、という報告もあります。朝食を抜くことによって、血糖値が不安定になったり、代謝が低下するなどの理由が挙げられています。

4. 日中はしっかり活動する

運動不足、活動不足は、体内時計を乱れさせます。適度な運動で疲労感を味わうことも必要です。

特に高齢者の場合、だんだん活動範囲が狭まっていきます。昼間、室内で座ったり横になったりしてうとうとするようなメリハリがない生活になると、夜ますます眠れなくなります。日中は、太陽の光が入るようなところで身体を動かしましょう。

5. 体温変化を意識する

体温が下がっていくタイミングが、眠りやすい時間。深部体温はなかなか測りにくいですが、普段から自分の体温に対する意識をもつようにすると、身体のリズムがつかみやすくなります。

とりわけ入浴は、体温を変化させる大きなファクター。熱い湯につかる、ぬるめの湯につかる、シャワーを浴びるだけにするなどで、自分の体温変化と寝つきやすさを把握しておくと、眠りをコントロールしやすくなります。

6. 夜は強い光をできるだけ浴びない

いまの社会では、夜に光を浴びないようにすることのほうが難しいですが、人工的な光によってメラトニンの合成阻害が起こらないようにするため、自分でできることは気をつけましょう。たとえば、夜遅くまでパソコン、スマホ、携帯ゲーム機を扱わないようにするといったことです。

また、寝るときには、照明をつけたままにせずに暗くしたほうがいいです。一般的な常夜灯(10ルクス程度)でも、メラトニンの合成阻害を引き起こすと考えられます。

7. 規則正しい生活を心がける

概日リズム睡眠障害は、生活習慣の乱れによっていっそう拍車がかかることがあります。規則正しい生活が大事だというと、「そんな当たり前のことを......」と思ってしまいますが、朝、太陽が出たら起き、沈んだら寝るという生活をしていない現代人は、その当たり前のことを意識することが、リズムを整えるためには必要なのです。生体リズムを整えれば、睡眠は劇的に変わります。