- PHPオンライン

- どう話すかより“どう聞くか” 伝説のお笑い講師も実践「切り返し力」が高まる方法

どう話すかより“どう聞くか” 伝説のお笑い講師も実践「切り返し力」が高まる方法

2025年04月04日 公開 2025年07月04日 更新

写真:NSCで授業する本多氏。NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」で取り上げられた際のタイトルは「笑いの鬼は、笑えない」だった。「生徒たちのネタを見て笑ったことは一度もありません。笑わないようにしているわけではなく、『どうしたらもっと面白くできるのか』と必死に考えながら見ているから笑えないんですよ」(本多氏)

吉本興業の芸人養成所であるNSCで、30年以上にわたって講師を務めている本多正識氏。担当した生徒数は1万人超。ナインティナイン、キングコングなど数多の人気芸人たちを指導してきた。本多氏は、会話を弾ませる「切り返し力」は誰もが身につけられるものだと言う。その高め方について、詳しくうかがった。

※本稿は、『THE21』2025年5月号より、内容を一部抜粋・再編集したものです。

「切り返し力」は知識量に比例する

いま活躍しているお笑い芸人の多くは、瞬時に言葉を返して笑いを取る「切り返し」の達人です。そのため、NSCの生徒からは、「どうすれば、相手の話にうまく切り返すことができますか」とよく質問されます。

一般社会人の方は笑いを取る必要はありません。でも、「うまく言葉を返し、会話での失敗を防いだり、相手に良い印象を残したりする力」=「切り返し力」が重要なのは同じでしょう。ここでは、その力を高めるポイントをご紹介したいと思います。

切り返しのうまさや速さは、自分が有している知識量に比例する──私はそう考えています。

切り返すためにまず大切なのは、相手の話の内容をきちんと理解することです。そもそも話の内容がわからなければ、切り返しようがありませんから。

そこで鍵になるのが知識量で、多くのことを知っていれば、相手の話を理解するのも早いですし、切り返すネタや言葉の選択肢も豊富になります。

知識量を増やして切り返し力を高めた芸人といえば、私の教え子の1人、南海キャンディーズの山ちゃんこと山里亮太さんです。いま情報番組やバラエティー番組などでMCとして大活躍していますが、彼は努力の天才で、NSC時代も私の言うことを常にメモしていました。「メモなんかせんでええから」と言っても、「はい」と言いながらメモをする(笑)。

20年以上前になりますが、重そうなバッグを持っていたので、中身を見せてもらうと、政治や経済の本、週刊誌、コミックなどが次々と出てきました。彼がテレビ番組で誰にどのようなことを言われても、巧みに切り返すことできるのは、こうした情報収集の努力の賜物なのです。

私自身も、若い頃は知らないことがあるのが怖くて、行きつけの喫茶店に置いてある新聞や雑誌すべてに目を通していました。本も年に100冊以上は読んでいて、4000冊まではナンバリングしていたほどです。

興味のないことに興味を持つ方法

今はインターネット上に情報があふれていますが、勝手に自分好みの情報ばかりが集められるため、情報が偏りがちです。

自分があまり興味のないジャンルの情報にも意識的に触れるようにすると、知識の幅が広がり、色々な人との会話を楽しむことができます。

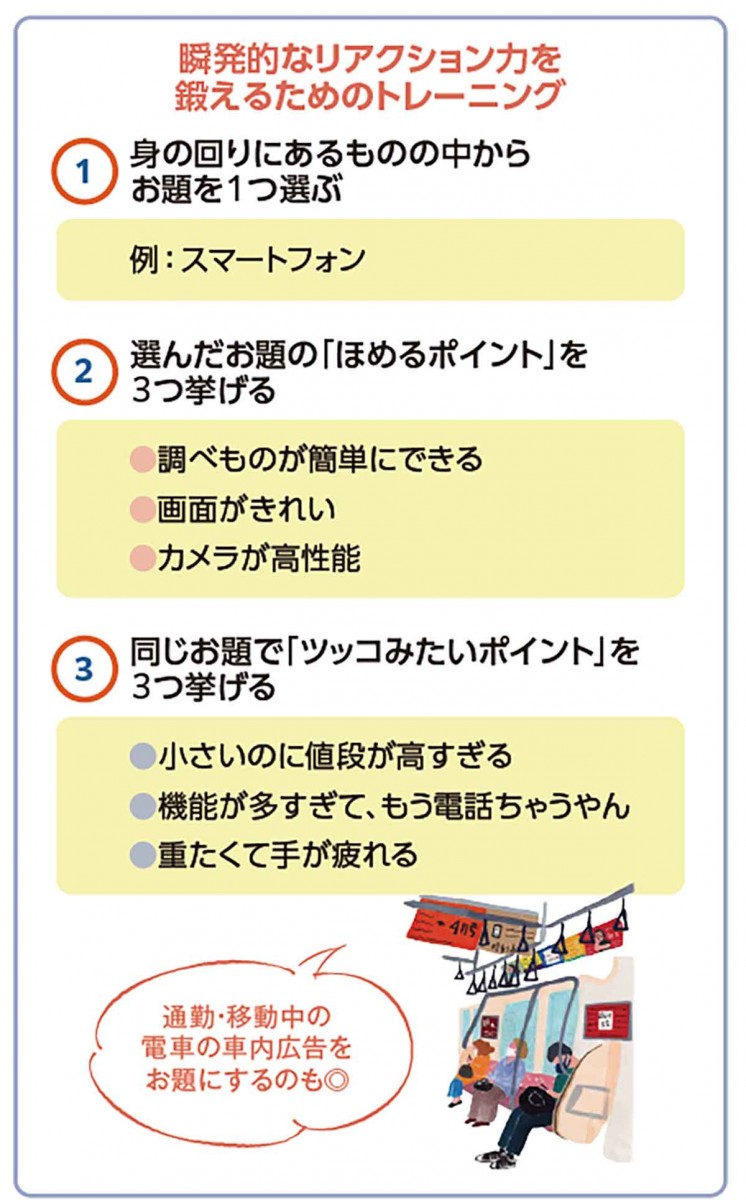

例えば、電車の中ではスマートフォンを見ている人が多いですが、せっかく電車に乗っているのですから、そのときにしかできない情報収集をしてみてはいかがでしょうか。

車内広告は情報の宝庫で、自分にとってはあまり関係のない脱毛や墓地、学習塾、その時々のイベントなどの広告を目にすることができます。そこには、自分では絶対に使わない用語や言葉遣いが使われていたり、知らないことがいくつも書かれています。

また、広告の文字の大きさやフォント、色、写真などを見て、色々考えるのも切り返し力のトレーニングになります。

私がよくやっていたのは、まずその広告をほめまくること。「この言い回しうまいなあ」「行ってみたくなる写真やんか」......。そして次に、けなしまくる。「こんな小さい文字、誰が読むねん」「色が暗すぎやろ」......。

まったく逆方向から見ると、同じ広告でも全然違うものに見えてきます。それから「自分好みに変えるなら......」などとさらに考えていると、面白くなってきて乗り過ごしてしまうので注意してください。

興味のないことにも触れる情報収集は、いつでもどこでも可能。ペットボトル1本でもできます。ラベルの文字を読んでみると、「これ硬水やったんや」「販売元はA社だと思ってたけどB社や」などと気づく。

気になってネットで調べてみると、A社がB社に買収されたことがわかり、「いつからや」とまた調べる......。このように知識の幅を広げるきっかけは、身近なところにたくさん転がっています。

どう切り返すかよりも相手は何を知りたいのか

切り返しがうまい人は、こうして普段から幅広い知識を吸収しておいたうえで、会話(ビジネスパーソンであれば商談や会議)の前には相手や議題についてさらに詳しい情報収集もします。そして、どんな展開になっても臨機応変に切り返せるように、様々なシミュレーションをしておく。芸人でも本番に強い人ほど準備を徹底しています。

ただ、準備には注意点もあります。それはフラットに相手の話を聞きにくくなることです。

NSCの生徒たちの漫才などのネタを最初に見るとき、前もってプロフィールが配られますが、私は一切見ません。見ると先入観が生まれてしまい、そのまま素直に見ることができなくなってしまうためです。何も知らないからこそ、目の前の人のことをよく知ろうと、よく見て、よく聞くことができるのだと思っています。

商談や会議にはさすがに準備なしで臨むことは難しいと思いますが、いざ始まったら、「目の前の相手や話に集中し、フラットに聞く」ことを意識してみてください。

「こういう話が出るに違いない」「こうきたら、こう切り返そう」などと頭の中で考えていると、話を聞くことがどうしても疎かになりがち。突然、「〇〇さんはどう思いますか」などと話を振られると、とんちんかんな発言をしてしまいかねません。

準備はするが、本番ではフラットな姿勢でその場や相手に集中する──。そのほうがより柔軟に反応できるはずです。

相手の話をよく聞くのが大切なのは、「相手が質問してきたこと」が「相手が本当に知りたいこと」とは限らないからでもあります。

例えば、商談で自社商品を提案した際に、「この商品、もう少しシンプルなデザインってありませんか?」と聞かれたとします。このとき、シンプルなデザインの有無は本当に知りたいことではなく、本音は「デザインをいまひとつ気に入っていない」ということかもしれません。そこに想像が働けば、こう切り返すこともできます。

「シンプルなデザインはご用意できますが、何かデザインについて懸念されていることがおありですか?」

もしこの質問をきっかけにお客さんの本当のニーズを引き出せれば、この切り返しは大正解だったと言えるでしょう。

「この人が本当に聞きたいこと、知りたいことは何だろう?」と想像を働かせながら相手の話を聞くことも、適切な切り返しをするための重要なポイントです。切り返しというと、「どう話すか」に意識がいきがちですが、「どう聞くか」のほうがより重要だと言っても過言ではありません。

知らない話が出てきたとき、即答できないときの対処法

ここからは、ピンチのときの対処法について紹介しましょう。例えば、相手の話で知らないことが出てきた場合は、どう対応したらいいのでしょうか。

おすすめは「すみません。それってどういう意味でしょうか?」と正直に聞くことです。

NSCの生徒のネタでも、知らないことが出てきたら、「ごめん、さっき出てきたあれは何のこと?」と聞きます。教えてもらったことをネットで調べれば、知識がさらに広がりますしね。

知らないことは恥ずかしいことではありません。どの世界にも、「上には上がいる」もの。私は漫才の台本を1500本ぐらい書いてきましたが、私の先輩には4000本以上書いた人もいます。同様に、どんなに詳しくなっても、それ以上に詳しい専門家が必ずいます。

これまで多くの大物と呼ばれる俳優や芸人さんたちと仕事をしてきましたが、皆さん、礼儀正しくて謙虚。知らないことは素直に知らないと言い、「それ教えて」と聞いてきました。

私もこうした姿勢を見習って、生徒から質問されても、わからないことは「それ、わからんなあ」と答え、逆に「どう思ってるの?」と聞き返します。そして相手の考えを聞いたうえで、自分の考えを伝えるのです。

管理職の皆さんも、部下から質問をされることが多いでしょう。この切り返し方が使えるケースもあると思います。

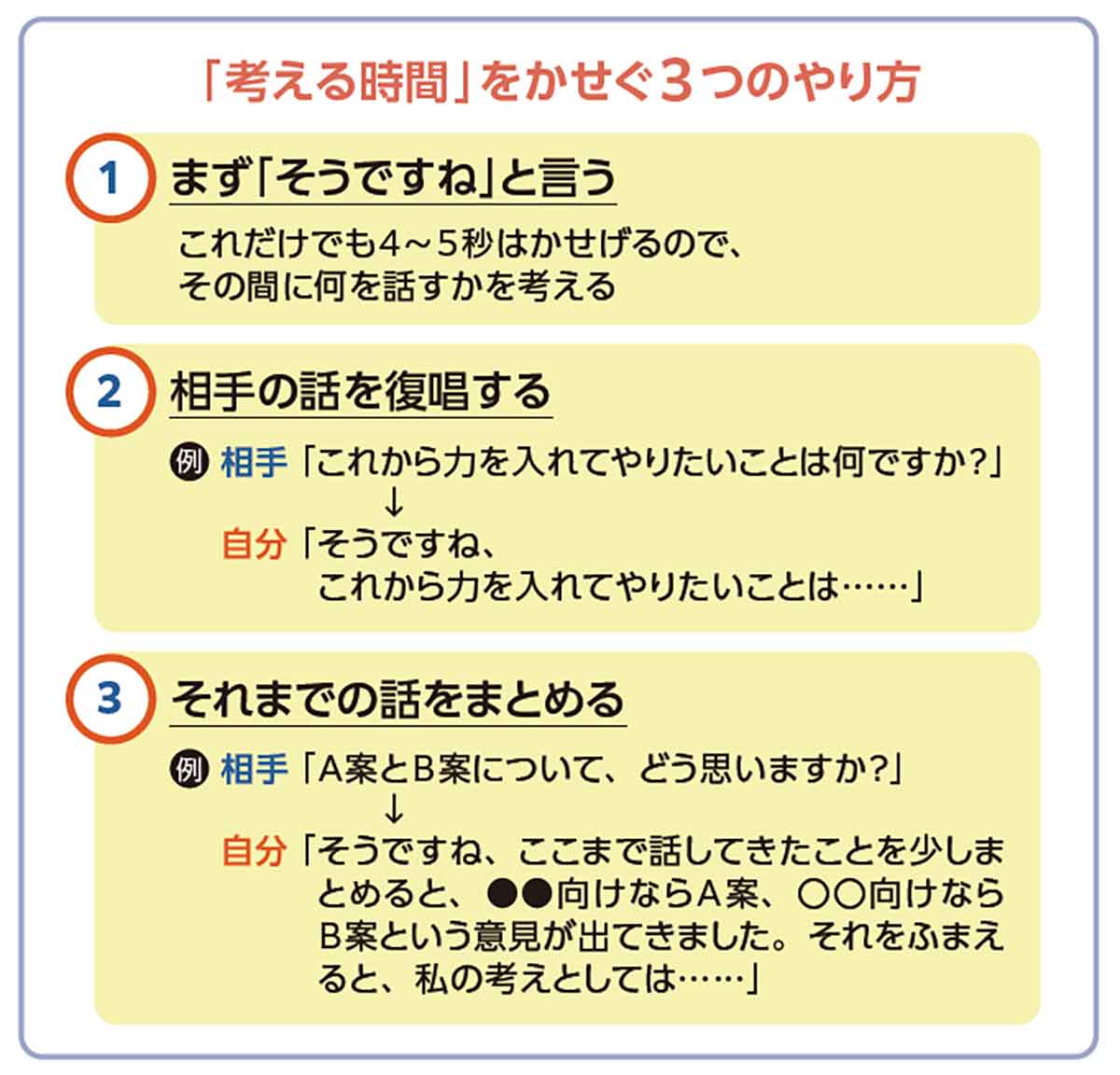

一方、会話や問いの内容によっては、どうしてもすぐに言葉を返せないときもあります。そんなときにまず大切なのは、あせらないこと。「何か話さないと......」とあせると、見切り発車でとんちんかんなことを言ってしまうかもしれません。

ただ、会議などで話を振られたときには、「少し考える時間をください」と言うわけにはいきませんし、黙ってしまったら別の人に発言のチャンスを取られてしまうかもしれません。

そこで話をつなぎながら「考える時間」をかせぐことが必要になってきます。図でそのやり方を紹介したので、ぜひ使ってみてください。

あせらない秘訣ということでいうと、気の利いたこと、うまいことを言おうとしすぎないことも大切です。自分が持っている知識や情報量以上のことを話すことはできません。

一方で、自分の当たり前と他人の当たり前は違うものなので、「自分の考えをありのままに伝えたら面白がってもらえた」ということは意外とよくあるもの。切り返しに苦手意識を持っている人には、このこともぜひ知っておいてほしいですね。

PHP通信ゼミナールにて、本多正識さんによる「切り返し力」が身につくコースが、2025年春より開講します!「ああ言えばよかった...」がなくなるトレーニングを30個収録。テキスト+本多さんの講義動画で、毎日15分、スキマ時間で学習を進めることができます。

詳しくはWEBサイトをご確認ください。

![THE21 2025年5月号 [ムダに迷わない「意思決定術」]](/userfiles/images/book2/B0F1DMH9G3.jpg)