異色の経歴が話題の寿司職人...料理人の人生そのものが「美味しい」一流店

2025年06月13日 公開

※写真はイメージです

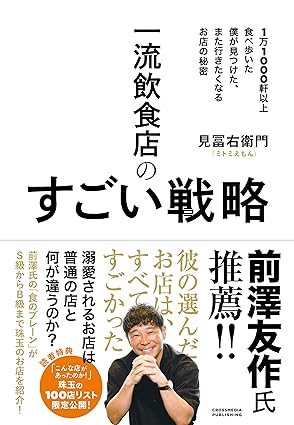

「成功している飲食店」には、飲食業にとどまらない「ビジネスのヒント」がぎっしり詰まっています。これまで実に1万1000軒以上のお店を食べ歩き、ZOZOTOWN創業者の前澤友作さんの「食のブレーン」も務める見冨右衛門さんによる書籍『一流飲食店のすごい戦略』より、「鮨 めい乃」(寿司・東京)、「鮨 三心」(寿司・大阪)を紹介します。

※本稿は見冨右衛門著『一流飲食店のすごい戦略 1万1000軒以上食べ歩いた僕が見つけた、また行きたくなるお店の秘密』(クロスメディア・パブリッシング)より一部を抜粋編集したものです。

料理人の人生そのものが「美味しい情報」になる

料理人も一人の人間であり、それぞれに現在に至るヒストリーがあります。

そして、人がもっとも共感を覚えるのは、人間のヒストリーといってもいいかもしれない。そう考えると、料理人としての人生そのものが、お客様にとって「美味しい情報」となり、口の端に乗って広がる可能性があるのです。

人気店をつくりたいと思うと、つい「今、何が流行っているだろうか」「あの人気店の後に続けばいいんじゃないだろうか」といった発想になりがちです。

でも実は「灯台下暗し」で、自分自身のキャリアを棚卸ししてみたら、店のストーリーになりうる魅力があるかもしれない。そんな視点で、自分の今までの歩みを振り返ってみてもいいのではないでしょうか。

ここで紹介するのは、「鮨 めい乃」(寿司・東京)、「鮨 三心」(寿司・大阪)。まず料理人の経歴がおもしろい。なおかつ、経歴が現在の店にしっかりと紐付いていることで、個人のヒストリーが店のストーリーとしても成立しているのです。

鮨 めい乃 寿司の名店での修業に加え、ソムリエ資格ありの女性寿司職人

鮨 めい乃の店主、幸後綿衣(こうご・めい)さんは名店「鮨あらい」(寿司・東京)で修業中、個室を任されていました。そこで確実にファンを獲得し、満を持して独立。ただし「女性」の寿司職人というのは珍しいにしても、名店で修業を積んだ人ならば、ほかにもたくさんいます。

では幸後さんの何が特別かというと、あらいで修業中に、なんと1年間フランスに渡ってワインを学び、ソムリエ資格を取得。そして今、幸後さんが東京・麻布十番に構えている寿司店は、「寿司とワインのペアリング」が1つの売りになっています。

店内に入ると、まず、大きなワインセラーにずらりと並んだ銘醸地のワインが目に入ってきます。しかも、フランス料理店であってもワインを横向きに置いているところが多いなかで、めい乃ではすべて縦置きというこだわりようです。ワインは空気に触れる面積が多いと酸化が進みやすくなるうえ、ワインとコルクがずっと触れているのもワインの味や質の劣化を招きます。

また、横向きに置かれていたものを取り出して縦向きにすると、沈殿していた澱(おり)が舞い上がってしまうため、すぐにグラスに注ぐと澱が入りやすくなるという難点もある。だから、すべて縦置きにしているのです。

少しでもワインを知っている人ならば、この置き方を見るだけでも「すごくワインに力を入れていて、大事に扱っている店なんだな」とわかります。

そこに「ソムリエ資格がある」という納得の情報が合わさり、さらに寿司そのものも、ワインとのペアリングも素晴らしいとなれば、また納得、また感動で、この店が一気に好きになってしまうというわけです。

鮨 三心 寿司職人としては異色の経歴が可能にした創作寿司

鮨 三心の店主、石渕佳隆(いしぶち・よしたか)さんがおもしろいのは、キャリアのスタートが「お任せ」ではなく「お好み」で寿司を出す店だったこと。お任せの高級寿司店で修業し、独立する寿司職人が多いなかでは異色の経歴の持ち主といえます。

この経歴がどう現在につながっているかというと、2つあると思います。

1つは、段取りのよさからくる所作の美しさ。

寿司職人はみな所作に無駄がなくて美しいのですが、石渕さんの所作の美しさは、いつ、どんな注文が入るかわからない環境で、臨機応変に対応してきたからこその段取りのよさがベースになっているように感じます。

もう1つは寿司の自由さです。

三心に行くと、いわゆる江戸前とは違う寿司、たとえばハーブを使った巻物や、ぶり大根の寿司など大胆な創作系の寿司が出てくるのです。もちろん、大胆なだけでなく、寿司の構成に説得力があり、美味しい。こうした感性も、おそらく「江戸前」であることに強いこだわりを持つ店ではない場所で修業を積んだからこそ、培われたものなのでしょう。

もちろん、意表を突けばいいという話ではありません。王道から中途半端に外れて大失敗しているケースも見かけます。

その点、石渕さんは、王道とは違うものを、王道を愛する人にも認められるようなレベルにまで昇華させているところがすごい。異色の経歴の持ち主というストーリーが加わると、「それが理由なのかな」という納得感とともに、いっそう美味しく感じられるというわけです。