地方の人気店が東京進出で失敗する理由とは? 大阪のフランス料理店に学ぶ秘訣

2025年06月16日 公開

※写真はイメージです

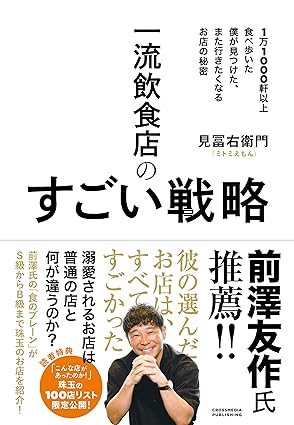

「成功している飲食店」には、飲食業にとどまらない「ビジネスのヒント」がぎっしり詰まっています。これまで実に1万1000軒以上のお店を食べ歩き、ZOZOTOWN創業者の前澤友作さんの「食のブレーン」も務める見冨右衛門さんによる書籍『一流飲食店のすごい戦略』より、「ルーツナカノシマ(Rooots Nakanoshima)」(フランス料理・大阪)を紹介します。

※本稿は見冨右衛門著『一流飲食店のすごい戦略 1万1000軒以上食べ歩いた僕が見つけた、また行きたくなるお店の秘密』(クロスメディア・パブリッシング)より一部を抜粋編集したものです。

「2号店」の成功も1号店からのストーリーにかかっている

人気店になると、満席のため予約をお断りせねばならないケースが増えてきます。そこで2号店を出すかどうかは、悩みどころでしょう。ラーメン店など大衆的な店でも、行列のできる店が支店をつくるべきかどうかは方針が分かれるところです。

そこで1つ、ご参考までに私の見立てを示すとしたら、「同系列、別コンセプト」と考えると、よりおもしろい展開になるかもしれません。

というのも、まったく同じ料理を出す店を始めるのは、「いつでも行ける店(だから今日は行かなくていい店)」になってしまうという、一種のブランド毀損になりかねないからです。

現実問題として、地方の人気店が東京に支店を出したとたん、本店から行列が消えたというケースもあります。

その理由は、おそらく、今までは「その地域に行ったときだけの楽しみ」だったものが、「東京でも(いつでも)食べられるもの」になったために、その地域に行ったときに本店で食べたいと思う人が激減してしまったからでしょう。

たくさん支店がある繁盛店もあるので一概にはいえませんが、1つの考え方として、1店舗目が人気を得ていればこそ、その血筋を保った別コンセプトに挑戦する。それが既存のお客様の期待を高め、期待を超えるものを提供できれば、さらなるファンの獲得につながる可能性は大いにあると思います。

そこでぜひ紹介したいのが、「ルーツナカノシマ(Rooots Nakanoshima)」(フランス料理・大阪)です。

ルーツナカノシマ 何がそれほど既存客を期待させたのか

ルーツナカノシマについて語るには、広島にある「中土(NAKADO)」から始めなくてはいけません。中土は、その名も中土征爾さんというシェフが手掛けるフランス料理店で、使用する食材のほとんどが広島県産です。

料理は実験的で意欲的。もとは和食で腕を磨き、洋食、イタリアン、フレンチと店を渡り歩くなかで練り上げられたものなのでしょう。

かといって広く浅くではなく、中土さんはフランス料理を深化させるべく本場で学んだ経験も持ちます。初めて中土で食事をしたとき、たしかな技術が広島県のテロワール(地理・気候・食材など地域の特性)へのこだわりを支えていることに感動しました。

本題はここからです。その中土さんが大阪に構えた2号店、それがルーツナカノシマなのです。

中土は、テロワールへのこだわりが制約であり、同時に個性にもなっているのですが、大阪ではその制約を外して、全国の食材を贅沢に使っています。つまり、ルーツナカノシマこそが「中土さんの全力」を体験できるレストランといえるのです。

といっても、最初から「制約ナシ」では、あまり響かなかったはずです。また、広島県内でルーツナカノシマと同じようなコンセプトの2号店を出しても、やはり、あまりおもしろいとは感じられなかったに違いありません。

ずっと広島のテロワールにこだわってきた中土さんが、今度は大阪、しかも都市部で店を出す。中土のすごさを知っているからこそ、「その制約が外れたら、いったいどんなすごいことになるのだろう」という期待が膨らむ。2号店の出し方として、これほど見事な例はなかなかお目にかかれません。