就職してから時間がたってくると、さまざまな悩みを抱える人が多くなります。

入社前に抱いていた理想や希望がなかなか実現できなかったり、仕事の忙しさや人間関係に悩むあまり転職を考え始めたり...。そうすると「今とは違う場所でもうまくやっていけるだろうか」と気になってくるものです。

そのような時は、会社のようなビジネスの場ではどのような人材が求められているかをよく考えてみましょう。会社が社員に期待していることは、「成果を出すこと」です。

本稿では、書籍『どこでも通用する人は入社1年目に何をしているのか』より、どんな場所でも成果が出せる人材になるための思考について解説します。

※本稿は、原マサヒコ著『どこでも通用する人は入社1年目に何をしているのか』(総合法令出版)の一部を再編集したものです

月に1冊も本を読まない人が6割以上いる

自分への投資という意味で1つ大きな声でお伝えしたいのは、「読書をしよう」ということです。

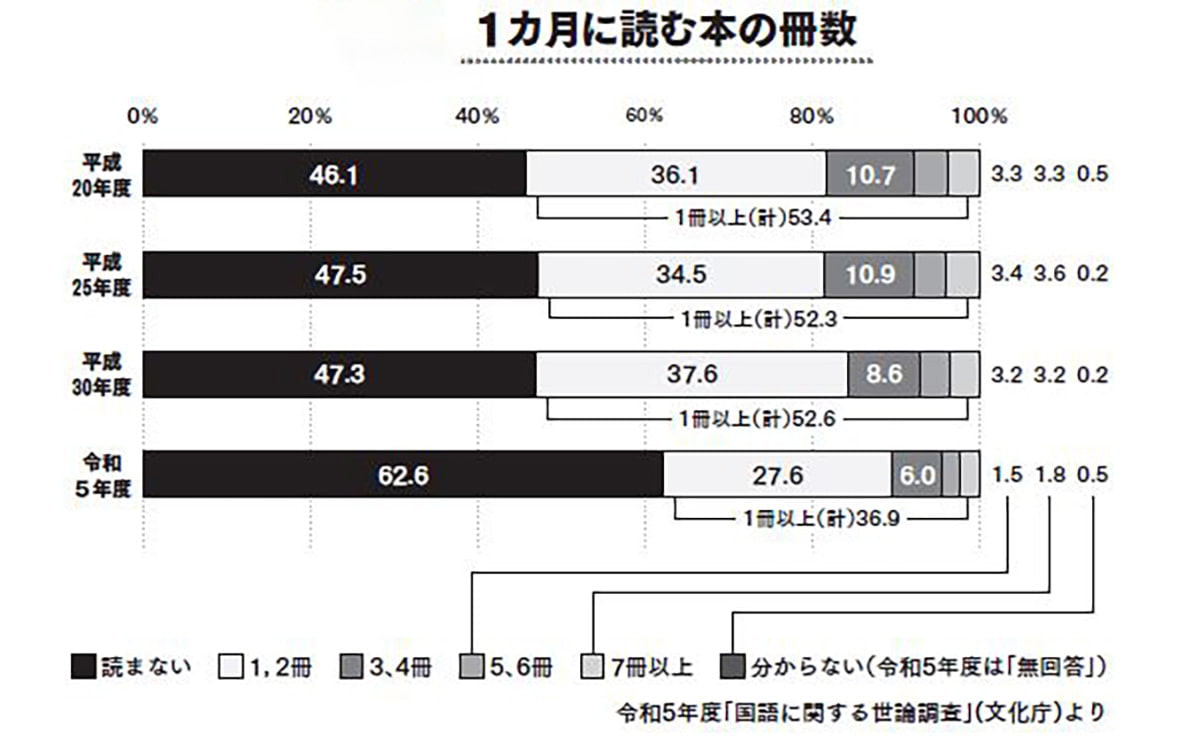

本を読む人が減ってきているというのは、さまざまな調査で指摘されています。たとえば、毎年行われている全国学校図書館協議会の「学校読書調査」。

ここでは「1カ月に読んだ本は何冊か」という質問に対して、毎年数値に若干の変動はあるものの、過去の統計と比較すると、小学生・中学生ともに増加傾向でした。

これに対して文化庁が行った「国語に関する世論調査」で、大人は「1冊も読まない」と答えた人の割合が6割以上もいたという結果が出ています。つまり、大人の読者離れが進んでいるのです。

子どもは読むようになっているのに、大人が読まなくなっているというのはなんとも寂しい話です。

本を読まない人は絶対に成功しないと言い切れます。

本を読んだほうが良いというのは、学校の先生をはじめ多くの人からあなたも言われてきたと思います。それでも、習慣的に読書をしている人はほとんどいません。それは、読書をしたほうが良いのはわかっているけれど、具体的にそのメリットを教わっていないからではないかと推測します。

私自身、学生時代はまったく本を読みませんでした。そうなると社会人になってからいろいろなことで苦労するようになり、先輩から「本を読んだほうが良い」とアドバイスをもらって素直に読書をするようになりました。

それ以降、人生が変わったといえるほどの変化がありました。視野が広がり、知識とスキルも向上。その結果として、収入も増えていきました。また、新しい習慣が形成されて行動も変わり、人間関係も良好なものになっていきました。だからこそ、「読書をしたほうが良い」と胸を張って言うことができます。

どのように読書をすべきなのか

しかし、なぜ読書をしたほうが良いといわれているのでしょうか。それは、本を読む人と読まない人では、見える世界が圧倒的に違うからです。

人間は今の学力で差がつくのではなく、"学ぶ意欲"や"学ぶ習慣"があるかどうかで他者との差がついたり、人生が大きく変わったりするものです。ですから、その習慣がない人は成長することができず、常に新しいことを学び続ける習慣を持つ人に比べ、人生の充実度が低いものになってしまいます。

これは、私があらゆる成功者に話を聞き、分析したうえで出ている結果なので間違いありません。多くの本を読む人ほど、現実の厳しさを知りながらも知識を身につけ、その打開策を見出すことができています。

それでも読書をしない人というのは、いくつかの勘違いをしていると思います。具体的にどういったことを勘違いしているのか、解説してみましょう。

①本を読む時間がない

「本を読みなよ」と言うと、大体「本を読む時間がないんですよ」と言い返されます。入社1年目の人に限らず、10年目くらいのベテランであってもこういう言い訳をします。

しかし、これは大きな勘違いで、本を読む時間がないのではなく、本を読まないから時間がないのです。

経営者や優秀なビジネスパーソンなど、忙しい人ほど本を読んでいます。読書に時間を使ったほうが効率的に知識を得られ、結果的に時間に余裕がもたらされるということを理解しているためです。

時間がないという理由で読書をしないと、自分のこれまでの経験のみで物事にぶつかっていかなければいけません。そんな状態がずっと続いてしまうからこそ、どんどん時間がなくなっていくという負のスパイラルに陥っていることに気づくべきでしょう。

②速く読まなければいけない

読む時間がないという勘違いをしていると、速く読まなければいけないと思い込みがちです。同じ理解度であれば、もちろん速く読めるほうが良いに決まっていますが、理解できないのであれば、速ければ良いというものではありません。自分なりのペースで読めば良いのです。

月に何冊読んだかを自慢している人もいますが、読書の本質は、どれだけの数を読んだかではなくて何を学んだかということです。自分が読みたいものをしっかりと理解できるほど読み、学びを得ることが重要なのです。読書を習慣にできるよう、まずは自分なりの読み方で読み進めていきましょう。

③難しい本を読まなければいけない

また、何を読むべきかという判断も勘違いしやすいところです。「最初に何を読んだら良いか」「難しい本を読んだほうが良いのか」などと質問されることも多いのですが、自分が興味を持ったものから手に取って読んでください。

難しい本だからといって、役に立つことや良いことが書いてあるとは限りません。自分に足りないものや興味があることなど、書店で本を眺めながらピンときたものを手に取っていきましょう。

どうしても決められない人は、自分が尊敬する人や「こんな先輩になりたい」と思う人に、「おすすめの本はありますか?」と聞いてみてください。本の好みは人それぞれ違いますから、誰彼構わず聞いてみるというのは違います。その点は注意しましょう。

④最後まで読まなければいけない

「本を買ったからには、最後のページまで読まなければいけない」というのも大きな勘違いです。読書の目的は学びを得ることですから、その本から得るものがあれば、必ずしも最後のページまで読む必要はありません。

また、本を読み始めて途中から面白くなくなって読み進められなくなることもあるかもしれません。そんな時には読むのをやめてほかの本に移りましょう。面白くないと感じるということは、今のあなたが求めていない内容だということです。読書時間には限りがありますから、ほかに移らなければもったいないでしょう。

これらの勘違いを払拭して読書をしっかりしたからといって、全員が成功者になるかというと、それも違います。読書をすると知識を学べますが、その知識は実践して初めて役に立ちます。

書いてあることを理解できたなら、実際にそれをためしてみましょう。そして、ためしてみてうまくいかなかったら、「なぜうまくいかなかったか」と考えながら修正してみる。これをくり返すことこそが、血肉となる読書なのです。