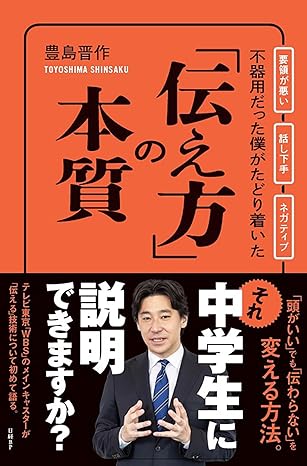

沈黙が苦手で、つい話しすぎてしまうことはありませんか? 相手の話を聞く際には、実は技術が必要です。テレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」のメインキャスターである豊島晋作さんが、過去の失敗や苦い思いを通してたどり着いた「伝える技術・聞く技術」について徹底解説した書籍『不器用だった僕がたどり着いた「伝え方」の本質』より紹介します。

※本稿は、豊島晋作著『不器用だった僕がたどり着いた「伝え方」の本質』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。

相手の「心理的安全性」を高めて聞く

過去に何度も講演などをしてきた中で気付いたことがあります。それは、参加者の「属性」で質問を導くまでの時間が変わるということです。例えば、会社員向けの講演と個人事業者向けの講演では質問の出方が大きく異なります。

会社員向けの講演では、最初に「質問モード」に切り替えるために相当な時間を設けないと、なかなか質問が出ません。一方で、自営業者や個人事業者向けの講演では、質疑応答になると積極的に質問が飛び交います。会社員、つまり組織に属する人のほうが質問しにくい場合があるのです。

なぜか。これは女性初の日銀理事を務められたWBSコメンテーターの清水季子さんから聞いた話ですが、日本は転職率が低く、同じ会社に長くいる傾向があることが関係しているようです。同じ会社に長くいるため、「組織の中では余計なことを言わないほうがいい」という心理が働き、普段から発言を控える傾向が強まるというのです。

実際、特に大企業では「組織にとって異物と見なされること」がリスクなので、発言は慎重になる傾向があるでしょう。これは会社で部下が上司に本音を言わない根源的な理由のひとつでもあります。そうした組織はすでに社内の意思疎通に問題を抱えている場合も多く、部下の心理的安全性を高めることは急務です。

反対に、先ほどの講演の例では、個人事業者の聞き手にはそうした心理的安全性の問題がないため、活発に意見が交わされるのかもしれません。

このように、質問の出やすさは環境や参加者の属性に左右されます。聞き手を質問モードに切り替えるのに時間がかかりそうな場合は、前述した方法以外にも、挙手での全員アンケートや、質問を紙に書いてもらうといった工夫などで、率直な意見を聞く環境を整えることが大事です。

あくまで、あなたの話を評価するのは「聞き手」だからです。その「聞き手」の反応を知ることには全力を尽くすべきです。今日のプレゼンやスピーチが「うまくいった!」とあなた自身が感じるかどうかなど、全くどうでもいいのです。あくまで聞き手が「満足だ!」と感じたかどうかが重要です。

態度が威圧的な人ほど、聞き手は質問も意見もしづらいため、長くつまらない話をするものです。自分が「うまくいった」と感じたプレゼンでも、聞き手からすれば「すごく退屈だった」ということは残念ながらよくあります。

やはり講演などでは聞き手がどんな人たちなのかを事前に調べておくべきです。聞き手が会社員の集団なのか、自営業者の集団なのかといった属性や、性別、年齢層などです。

どんな共通の話題を持っている可能性があるのかも重要です。私は特定の地方でお話をするときなど、そのエリアの地元紙を買って事前に読むようにしています。その地域の人々が共通の話題にしているかもしれない地元のニュースや課題が分かるからです。

また、会社で自分が何かを伝えても、「部下が本音を話してくれない」、「質問してくれない」という人は、自分が部下のことをどれだけ知っているのか、その人がいま話題にしたいことは何なのか、事前にリサーチしたかどうか改めて振り返ることから始めるべきでしょう。

沈黙は人を殺さない

話や意見を聞こうとしているのに、相手が沈黙してしまった。質問をしたのに黙ってしまいなかなか答えが返ってこない。そうして訪れた沈黙に耐えきれず、つい自分から話してしまうことはないでしょうか。

実は、私がまさにそのタイプです。インタビューや取材で、自分で質問をしておきながら、相手が答えにつまると「どういうことですか?」とか「こういうケースもありますよね?」と補足してしまうのです。相手の話を聞き出そうとしているのに、自分が話し始めてしまうという私のミスです。これは、3秒以上の沈黙が放送事故と見なされるテレビのスタジオに私が長年いるせいかもしれません。

そんな私だけでなく、沈黙の時間を怖がって、無意識に「何か話さなければ!」とか「すぐに反応しなければならない」と焦ってしまう人は多いと思います。

確かに、沈黙を埋めてしまえば、答えられない相手に気まずい思いをさせずに済むかもしれません。しかし沈黙の瞬間を消すことは、相手の頭に浮かび始めた思考やアイデアの火を、吹き消してしまう行為です。あるいは、せっかく話そうと思った部下の気持ちを無視する行為でもあります。

ではどうすればいいのでしょうか。

そもそも、沈黙が命に関わるような事態を引き起こすことはありません。沈黙は人を殺さないのです。相手にじっくりと考えさせ、自分の言葉を探してもらうためには、沈黙を受け入れるべきです。沈黙に耐えられず、こちらがすぐに話してしまうと、相手が考える時間を奪うことにもなります。

沈黙の中で、相手が考えているのか、質問の意図が分からなくて困っているのか。それを見極めるためには、相手のしぐさや表情をよく観察する必要があります。

相手が答えを整理していそうな場合は少し待つ。逆に質問の意図が伝わっていないように見えるなら、補足的な質問をしてあげましょう。つまり、相手の反応を見て、沈黙を恐れず、適切なタイミングで介入することです。考えてみれば当たり前のことですが、私も含めて、意外とこれが不得意な方は多いと思います。相手が沈黙する場面では、自分が「何か言わなきゃ」と思っても、一度待つ。さらにもうワンテンポ待つ、最低でも5秒程度は待つ意識でいるといいでしょう。

【豊島晋作(とよしま・しんさく)】

1981年福岡県生まれ。テレビ東京報道局所属の報道記者、ディレクター、ニュースキャスター。現在、WBS(ワールドビジネスサテライト)メインキャスター。2005年3月東京大学大学院法学政治学研究科修了。同年4月テレビ東京入社。政治担当記者として首相官邸や与野党を取材した後、11年春からWBSディレクター、マーケットキャスターを担当。16年から19年までロンドン支局長兼モスクワ支局長として欧州、アフリカなどを取材。ウクライナ戦争や日本および世界経済の動きなどを解説した「豊島晋作のテレ東ワールドポリティクス」「豊島晋作のテレ東経済ニュースアカデミー」などの動画はYouTubeだけで総再生回数2億回を超え、大きな反響を呼んでいる。著書に『ウクライナ戦争は世界をどう変えたか』『日本人にどうしても伝えたい教養としての国際政治』(ともにKADOKAWA)がある。