ジメジメとした梅雨時期に心身の不調を訴える人は少なくありません。そんなときに自宅で手軽にできるセルフケアとは? 自分にやさしくなれる手帳・pure life diary編集部が2つの方法を教えてくれます。

なぜ梅雨は心身に影響するのか

梅雨の季節になると、「なんとなく体調がすぐれない」「気分が沈みがち」と感じる方は少なくありません。

梅雨時期は気圧、温度、湿度が頻繁に変動するため、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、頭痛、倦怠感、気分の落ち込みなどが現れやすくなるのです。この現象は「気象病」と呼ばれています。

また日照時間が少なくなることも影響しています。日照時間が少なくなることで、睡眠やしあわせに関わるホルモンであるメラトニンやセロトニンが減少し心身に影響します。

だからこそ梅雨の時期はいつも以上に適切なセルフケアを実践することで、これらの不調を軽減し、梅雨の時期も心身ともに健やかに過ごしていきましょう。

今回は自宅でできる、お金がかからない、すぐできるという観点で、心のケア「ジャーナリング」と体のケア「マインドフルネス」の2つのアプローチをご紹介します。

心を整える:ジャーナリングの効果と実践法

【ジャーナリングとは】

ジャーナリングとは、自分の気持ちや出来事などを手帳やノートに自由に書き出す習慣のことです。特定のルールはなく、自由に書いていきます。ペンと紙さえあれば今すぐ始められる心のセルフケアです。最近ではジャーナリングアプリもあるのでペンと紙がなくても始めることもできます。

【ジャーナリングの効果】

ジャーナリングの効果は、多くの心理学研究によって実証されています。書くことによって以下のような脳の変化が起こることが明らかになっています。

・ストレス軽減

・不安の緩和

・抑うつ症状の改善

・自己肯定感の向上

・ポジティブ感情の向上

・人生満足度の向上

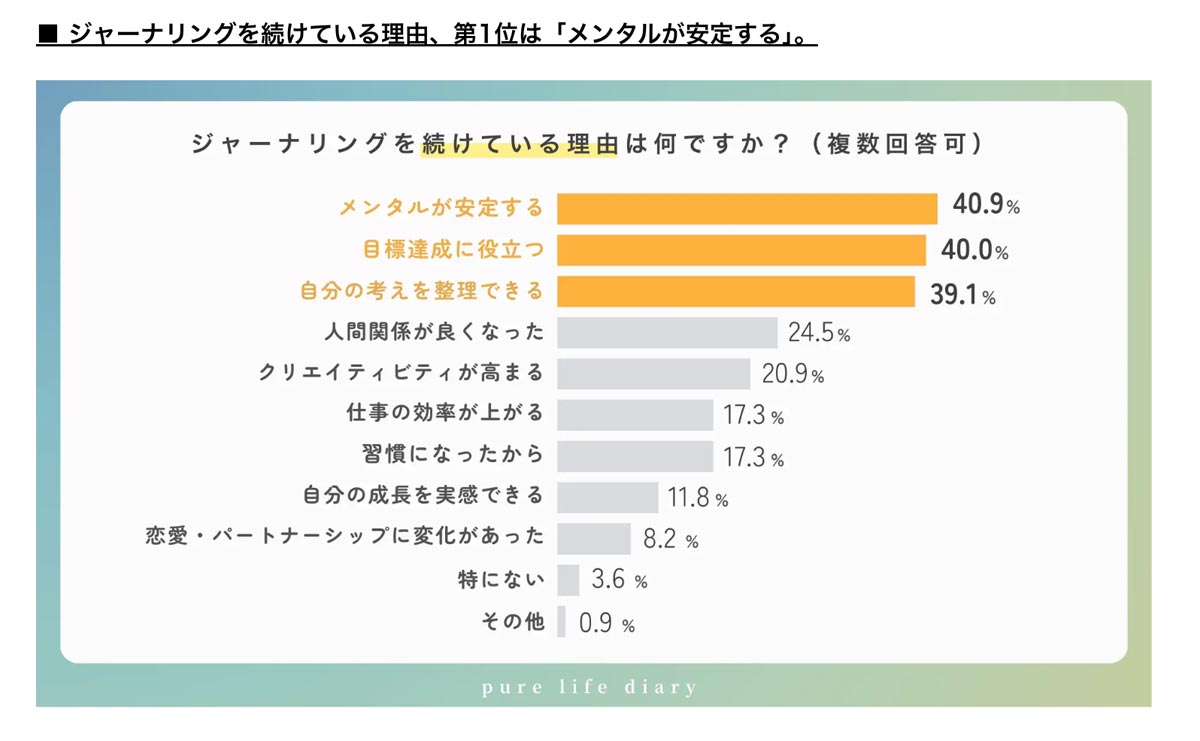

弊社feppiness株式会社で調査した結果でジャーナリングを続けている理由は様々な面があります。その中でも第1位は「メンタルが安定する」なのでまさに梅雨の時期にはピッタリかもしれません。

【ジャーナリングの始め方とポイント】

ジャーナリングは特別なルールもないので、簡単に今すぐ始められます。ペンと紙を用意して、まず自分の感じた気持ちを書いてみる、それだけで良いです。こういう新しい習慣を取り入れる時に多くの人が挫折や継続を悩みとして上げるのでポイントもお伝えします。

ポイントは3つです。

(1)目的を持つ

何のためにジャーナリングをするのか、目的を意識することでモチベーションを維持しやすくなります。「ストレスを軽くしたい」「モヤモヤする気持ちを軽くしたい」「なんかやる気が起きないのをなんとかしたい」「自己理解を深めたい」など、自分なりの目的を持つことが大切です。

(2)完璧主義にならない

毎日書けなくても、自分を責めないことが大切です。書けない日があっても、また書ける時に再開すれば大丈夫。習慣にしなくても良いのです。そもそも自分の目的に沿っていれば毎日書く必要もないです。自分が必要な時にジャーナリングをする、それくらいの距離感で付き合っていくと心地よいと思います。

(3)定期的に振り返る

書いた内容を定期的に読み返すことで、自分の変化や成長を実感することができます。時間が経って見てみると、過去の記録から新たな発見や学びを得ることや「実は変化してるんだなぁ」と感じることもあるでしょう。

【梅雨時期特有のテーマ】

ジャーナリングのテーマとしては感じた感情をそのまま書いたり、感謝できることを書くなどが有名ですが、梅雨時期には以下のようなテーマもおすすめです。

-

今日の体調や気分の変化

-

天気に対する感情(憂鬱、だるさ、不安など)

-

身体の感覚(重さ、痛み、むくみなど)

梅雨の時期とはいえ晴れの日もあるので、天気の良い日の気持ちや体調、感情の差分をふりかえることで自分を客観的に見れるようにもなっていきます。

体を整える:マインドフルネスの効果と実践法

【マインドフルネスとは】

マインドフルネスは日本マインドフルネス学会の定義では「今、この瞬間の体験に意図的に意識を向け、 評価をせずに、とらわれのない状態で、ただ観ること」としています。

1970年代にマサチューセッツ大学のジョン・カバットジン博士によって医療分野に活用され、現在では世界中で科学的な研究が行われています。

近年の神経科学研究により、マインドフルネスが脳と身体に与える具体的な変化が明らかになり、Googleなどの有名企業でも多数実践されています。

【マインドフルネスの効果】

マインドフルネスは様々な効果が立証されてきています。

●心理的効果

-

ストレスの軽減(ストレスホルモン「コルチゾール」の低下)

不安感・抑うつ症状の緩和

感情の自己調整能力の向上(情動調整力の強化)

自己理解・自己受容の促進(セルフ・コンパッションの向上)

レジリエンス(心理的回復力)の向上

注意力・集中力の向上

反応的でなく「意図的な選択」ができるようになる

●身体的効果

-

慢性的な痛みの軽減(痛みに対する耐性の向上)

免疫機能の改善(NK細胞活性の向上など)

睡眠の質の改善

血圧の安定化

自律神経バランスの改善(交感神経と副交感神経の調整)

●対人関係への効果

-

共感力の向上

傾聴スキルの向上

怒りや苛立ちの軽減(対人ストレスのコントロール)

チームワークや協調性の促進

●認知機能への効果

-

ワーキングメモリの改善(作業や動作を一時的に記憶し処理する能力)

認知の柔軟性の向上(思考の切り替えがしやすくなる)

メタ認知(自分の思考を客観的に捉える力)の強化

マインドフルネスのやり方と梅雨時期の実践方法

マインドフルネスのやり方と梅雨の時期の実践方法についていくつか紹介していきます。

【基本の呼吸】

-

①姿勢を整える:椅子に浅く座り、背筋を伸ばす

②呼吸に注意を向ける:自然な呼吸のリズムを観察

③体の感覚を感じる:足裏の床への接触、お尻の椅子への感覚、呼吸に伴うお腹の感覚

④思考が浮かんだら:優しく呼吸に意識を戻す

【ボディスキャン】梅雨時期の身体の重さやこわばりに

-

①仰向けになる:床やベッドに横たわりゆっくり呼吸をする

②足先から順番に:各部位の感覚に意識を向ける

③緊張を感じたら:その部位に呼吸を送るイメージやその部分をゆるめるイメージ

④全身を感じる:最後に身体全体の感覚を統合的に観察

【雨音マインドフルネス】梅雨時期だからこその実践法

-

①雨音に耳を澄ませる:窓を少し開けて自然な雨音を聞く

②音の質を観察:強弱、リズム、音色の変化に気づく

③身体の反応を感じる:雨音を聞いて生じる身体感覚や感情を観察

④受容の練習:雨を「嫌なもの」ではなく「自然現象」として受け入れる -

【歩行マインドフルネス(室内版)】外出しにくい梅雨時期に

-

①部屋の中をゆっくり歩く:足の裏の感覚に集中

②一歩一歩を意識:足が床を離れる感覚、着地する感覚

③バランス感覚を感じる:重心の移動を丁寧に観察

④往復を繰り返す

マインドフルネスとジャーナリングを組み合わせる

マインドフルネスとジャーナリングをセットにしてルーティン化するのもおすすめです。

セットにする場合は、

①マインドフルネス

②ジャーナリング

の順番が良いです。

マインドフルネスをやると自然と呼吸が深くなって、自分の体がリラックスしたり、ゆるむのを感じると思います。自分の心が静かになって落ち着きを取り戻していく感覚も感じるでしょう。

自分の状態が整ってきたら、そのままの流れでジャーナリングに入ります。自分本来の自然な言葉や感情が出やすいと感じたり、いきなり書く時とはまた違った感覚を味わうことができるでしょう。

小さな変化を積み重ねる

梅雨時期に「心や体がなんだか調子が良くない...」は、多くの人が経験する自然な反応です。だからこそ、科学的に効果が実証されたセルフケア法を実践することで、この時期を健やかに過ごすことができます。

ジャーナリングもマインドフルネスも特別な道具や場所を必要とせず、自宅で簡単に実践できる方法です。毎日少しずつでも続けることで、梅雨という季節と上手に付き合い、心身のバランスを保つことができるでしょう。

重要なのは、完璧を求めすぎず、自分のペースで取り組むこと。小さな変化を積み重ねることで、いつの間にか大きな変化に繋がっていきます。梅雨は毎年やってくるので、ジャーナリングとマインドフルネスを取り入れて、自分なりの良いセルフケアの方法を楽しみながら見つけていきましょう。