昨今、作品の解釈をまるでクイズ解説のように語る「考察記事」や「考察動画」が流行している。そうした「考察ブーム」は、近年広がる陰謀論と意外な親和性があるという。なぜいま、考察と陰謀論が求められるのか――。

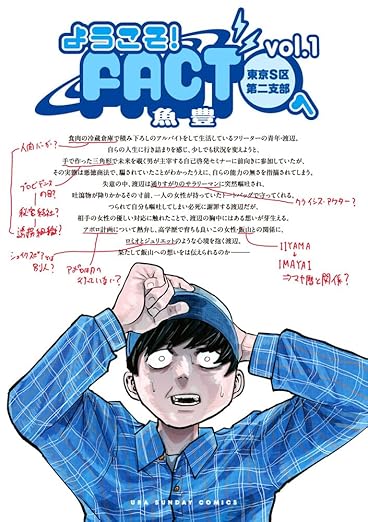

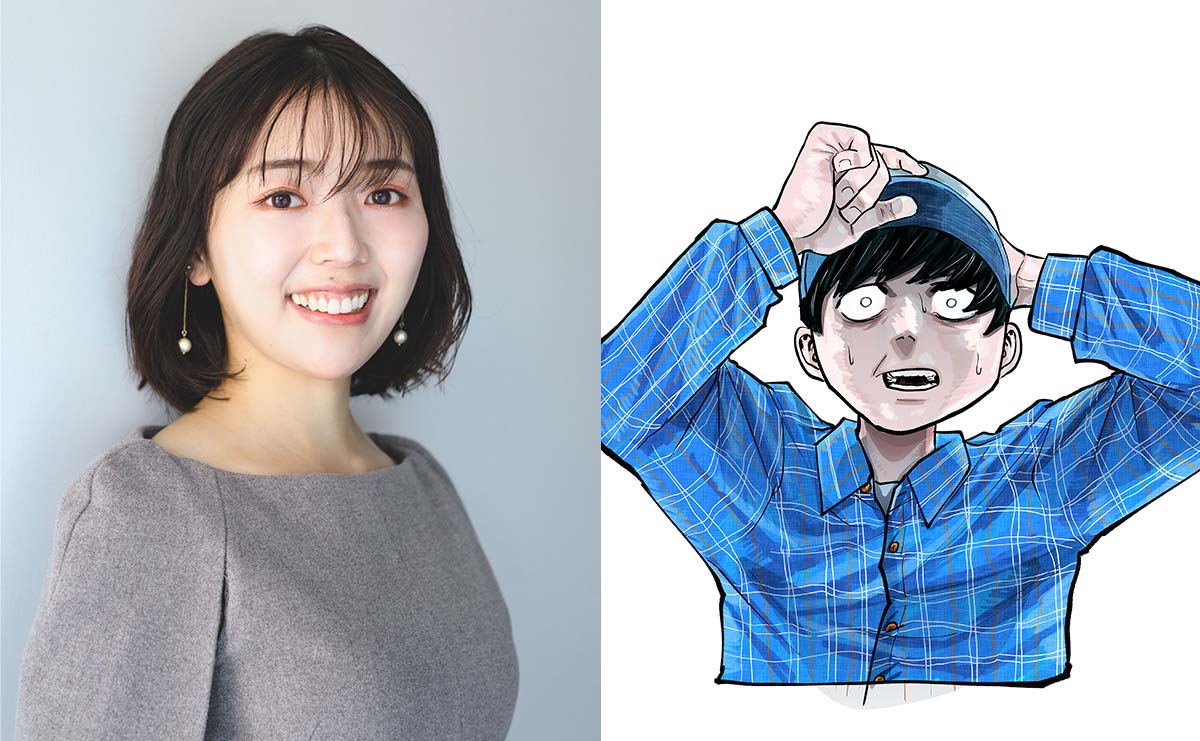

30万部超・新書大賞2025受賞作『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)著者で文芸評論家の三宅香帆氏と、『チ。―地球の運動について―』、『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』(いずれも小学館)原作者の【魚豊】氏、令和を代表するヒットコンテンツを生み出す二人による特別対談。

※本稿は、『Voice』(2025年7月号)の記事「『陰謀論の時代』に甦るカントの思想」より抜粋、編集したものです。

構成:中西史也(PHP新書編集部)

「報われ度」を求める人たち

【三宅】本誌『Voice』(2024年11月号~2025年6月号)で連載していた「考察したい若者たち」の第5回「仕事はやりがいから成長へ」で、魚豊さんの『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』を取り上げさせていただきました。陰謀論と恋愛をテーマにした本作は、心の底から傑作だと思っていて。批評家や研究者の友人と本作について話すことも多いんです。

【魚豊】本当ですか!めちゃくちゃ嬉しいです。

【三宅】自分の連載のテーマである「考察」という現象と陰謀論に親和性があるな、とかねてから思っていたのですが、『ようこそ!FACTへ』を読んでさらに考えが深まりました。最近の若い世代では、作品の解釈をまるでクイズ解説のように語る「考察記事」や「考察動画」が流行しています。

かつて、考察と似た役割を果たしていたのは「批評」でした。でも最近の批評は、せっかく楽しんでいる作品に水を差す行為だと思われ、嫌われている。

では、なぜ批評は嫌厭されるのに考察は受け入れられるのか。私は、批評が「作者も把握していない謎を解くこと」であるのに対し、考察は「作者が提示する謎を解くこと」だからだと考えています。言い換えれば、批評には正解がないけど考察には正解(らしきもの)があるので、答えを出して報われたと感じやすいのです。

【魚豊】作品を読んで、作者の意図ではなく、むしろ無意識を読み解くのが批評で、「このシーンはきっと、作者のこういう意図がある」と解釈するのが考察ということですね。

【三宅】まさに。漫画や映画をたんに批評して楽しむだけではなく、クイズやゲームのように「正解」を当てにいく。作品を堪能する過程よりも、報われるという結果を重視しているんです。

そんな考察と同様に「報われ度」が高いのが陰謀論ですね。陰謀論は、これまでメジャーだった「自己啓発」のように世の中に適応して自分を磨くのではない。「権力が陰謀を隠しているから自分たちが損をしている」と、世の中の正解を当てにいく思考です。

『ようこそ!FACTへ』の主人公である渡辺君も、陰謀論を吹き込んでくる「先生」から"考察力"を評価されているのが印象的でした。考察力のあるキャラを陰謀論にハマる設定にしたのはどうしてですか?

【魚豊】陰謀論に陥る人を、たんに「間違っている人」と嘲笑したくない思いがありました。独立した情報をつなぎ合わせて体系的な物語をつくるという意味では、言ってしまえば作家だって陰謀論者のようなものです。

『チ。―地球の運動について―』で題材にした地動説も、作中では学術的な研究というより、陰謀論的に展開される。そう考えると、『ようこそ!FACTへ』は、『チ。』の問題意識と表裏一体にある作品です。

【三宅】『ようこそ!FACTへ』は陰謀論という社会問題をテーマにしながらも、ラブコメディなのが斬新でした。たしかに、恋愛で「自分の好きな人はきっとこう考えているはずだ!」と都合の良いように解釈してしまう行為は、陰謀論と近いですね。

【魚豊】そうなんです。『チ。』の連載が終わったのが2022年、当時の僕は20代前半でしたが、もう自分のすべてを出し切った思いでした。次は自分が最もやらなさそうなテーマで描きたいと思った。それが恋愛だったんです。

【三宅】すごい!ちなみに私が『ようこそ!FACTへ』で最初に驚いたのが、新卒で工場の非正規社員として働く渡辺君と新卒正規社員との格差が、明確に描かれていたことです。こうした歴然とした格差を描くことは怖さもありませんでしたか?

【魚豊】経済・社会的な格差はむしろテーマとして描くつもりでしたから、怖さはあまり。格差は残酷な現実ですが、そこから目を背けて幻想を描くことは今回のテーマから外れています。

一方で、人は経済的には平等でなくとも、本来、心は平等だと思うんです。たとえ経済・社会的な差があったとしても、立場を超えて話すことはできると信じたかった。あるいは、社会的には上手くいかなくてもプライベートでは報われる瞬間がある。昨今は公私が一様に捉えられがちな気がしていて、本作では公私の切り分けも意識しました。

もちろん、それとは別に、社会的なアクションは必要だと思いますが、アイデンティティポリティクス的に、何でもかんでも一緒くたにするのが唯一正義だとは思わない。

【三宅】公私が一緒くたに見なされる風潮はよくわかります。私は『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で「働いていても本が読める社会にしよう」と訴えましたが、個人としては本が読めない一時期があってもいいと思うんです。でもそういった、個人と社会の問題を分けた発信はとても伝わりづらい。

【魚豊】公私混同問題の背景には、セカイ系の影響もあるかもしれませんね。共同体の衰退が進み切ったいま、「私=世界」のように、次元の違う問題を同列に語る感覚が一般にも膾炙されきったのかもしれません。

賢いと思われたい願望が高まる日本

「先生」に考察力を褒められる渡辺(魚豊『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』2巻、小学館)

【三宅】『ようこそ!FACTへ』で印象深かったのが、渡辺君が「周りから賢いと思われたい・馬鹿だと思われたくない」気持ちが人一倍強いキャラとして描かれていることです。

彼は小学4年生のときのロジックツリーの小テストではなまるをもらったことを誇りに思い、その答案用紙を19歳になっても部屋に飾っている。人から頭が悪いと思われることで損なわれる強烈な痛みがあるのだ、と感じた描写でした。

現実世界でもいま「頭のいい人が~」と冠する記事や書籍が流行しています。日本社会で「頭がいいと思われたい」願望の比重が上がっているのでは、と感じます。

【魚豊】頭がいいと思われたいのは人の自然な欲求だと思いますが、昨今はとくに「頭のよさ」が画一的になってきていると思うんです。

いまはクイズブームの影響もあってか、たんに情報の束を多くもっている人、あるいは問題文ハックの巧拙が「頭のいい人」であるとされすぎている気がします。

【三宅】たしかに!私も『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書)という本を書いて思ったことは、「好きの感情を言語化する」ことよりも「好きになったコンテンツの感想における正解を言語化する」ことのほうがいまは需要が高いんだな、と。つまり、作品の「正解」をうまく言語化できる人は、考察する力があってスマートだと見なされる。

【魚豊】でも本来の知性の一部って、批評的なもの、つまり迷いのなかにも宿っているはずです。正解を当てる、考察的な知性はAIで代替できますが、迷う行為は個人的、人間的で替えがきかないものですからね。

『ようこそ!FACTへ』を描くにあたっては、マイケル・サンデルが『実力も運のうち能力主義は正義か?』(早川書房)で疑問を投げかけている能力主義社会が念頭にありました。そうした社会で取りこぼされる感覚を渡辺というキャラに重ね合わせて表現したつもりです。

【三宅】正解を示してくれる知性で言うと、ChatGPTなどの生成AIがありますよね。魚豊さんは批評的な知性に共感を覚えるということは、AIに頼りすぎることには懐疑的なのでしょうか。

【魚豊】前までは、人間の根幹となる知性や共感性はAIには代替できないと信じていたのですが、最近はそうでもないと思い始めていて...。

というのも、X(旧Twitter)でのある投稿を見たのですが、モヤモヤしている気持ちをChatGPTに吐露したら、実際の人間よりも親身に寄り添ってくれたらしく。それも味気ない言葉ではなく、本当に欲しい言葉をくれたようです。生身の人間だと、相談した相手がたまたま忙しかったり機嫌が悪かったりして、寄り添いが至らないこともあるでしょう。

でも、AIは機嫌に左右されないし、あらゆる共感能力に長けた偉大な文書のコーパスをビッグデータとして蓄積している。人間にしかできないと思っていても、じつはAIのほうが上手いことっていっぱいあるのかもしれません。

【三宅】私も『Voice』連載の最終回(2025年6月号「ググるからジピるへ」)で、AIは今後、正解を提示してくれる「擬似親」の役割を果たすのではないか、と書きました。AIは答えを示してくれる点で、昨今の考察文化とも相性がよい存在だと言えます。