天正18年、約1万の軍団を率いて江戸に入った徳川家康。しかし、当時の江戸城は葦が生い茂る湿地で、まるで整備がされていなかったという。住まいに食料、水の確保が急務とされるなか、家康が進めた施策とは?

『ビジュアルでわかる 江戸・東京の地理と歴史』(日本実業出版社)より、鈴木理生氏、鈴木浩三氏が家康以前の「江戸」から近現代の「東京」へと至る都市の変遷を紐解く。

※本稿は日本実業出版社WEBサイトに掲載されたものを一部編集したものです。

あまりに見苦しかった江戸

豊臣秀吉の命令によって、江戸を本拠に関東6ヵ国(伊豆・相模・武蔵・上総・下総・上野)を統治することになった徳川家康は、天正18(1590)年8月1日、府中から甲州道を通り、約1万の軍団を従えて江戸城に入った。

それ以来この日は、八月朔日(一日)=八朔(はっさく)として江戸時代を通して最も重要な年中行事として祝われるようになった。

当時の江戸の様子を伝える『落穂集(おちぼしゅう)追加』によれば、「江戸城は海岸の波打ち際にあり、いたる所が葭(葦、あし)がおい茂る湿地で、城下町を割りつける場所は十町ほどもあるかなしの狭さだった」という。

また江戸城については、「石垣など築候所(きずきそうろうところ)とては、一カ所もこれ無く、皆々芝土居にて、土手には、木茂りあい」(『霊岸夜話』)というありさまで、西国の本格的な城郭を知る者にとっては、とても城とはいえないものだった。

あまりの見苦しさに見かねて、側近の本多正信が「せめて玄関まわりだけでも新しくしたら...」と進言した。

ところが、家康は「いらざる立派だては無用だ」と笑ってしりぞけたという。

封建制度の特徴は、天下人に絶対的権限があることだ。

当時、大名の中では最も力をもっていた徳川家康でも、秀吉の命令一つで大名の地位を簡単に奪われたのである。城を立派にして秀吉ににらまれたらクビになっても当然の時代であった。

家臣の住む場所さえなかった

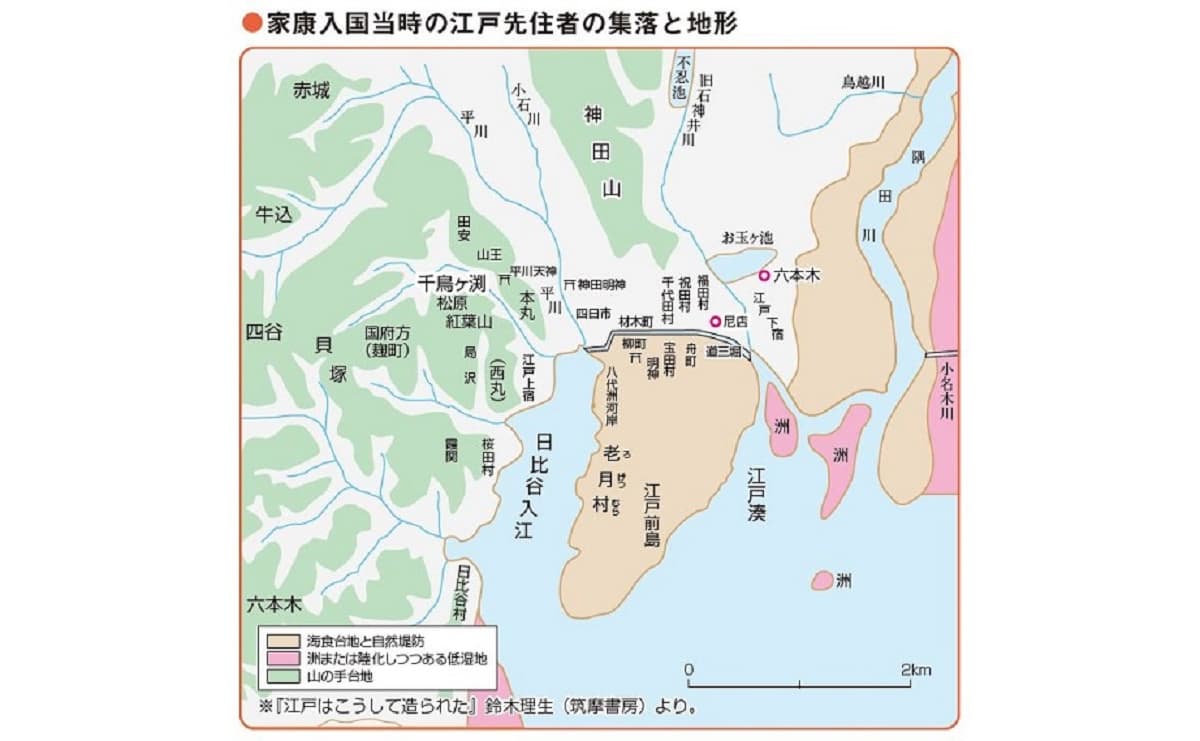

その時点の江戸城下の範囲は、城の周囲と日比谷入江沿岸周辺に限られ、後に江戸の中心部となる現在の千代田区や中央区の一帯で宅地になる部分は案外に狭かった。

こうした状況の江戸に入った家康の直属部隊にとって、宿営地の確保と飲料水、食料の確保は緊急の課題だった。

旧領地から東海道を下ってきた家臣たちの住宅問題も同じように深刻で、多くは近くの民家や寺院などを借りて妻子を住まわせたり、簡単な小屋程度の陣屋を建てて江戸城に通勤した。

また、重臣や城主クラスは、妻子を関東一帯の新知行地(ちぎょうち、家康から与えられた領地)に置き、自分たちは城の周辺に小屋をつくったり町屋をかりるなどして、勤務についていたのである。

家康の約130年前に江戸城を築城した太田道灌の武将としての地位は、封建領主ではなく精強な戦闘集団のオーナーに過ぎない。彼の軍隊の規模は、徳川軍団の有力部将配下の一部隊といったところだ。

その本拠を徳川方の者が見れば、江戸城とその周辺は粗末な場末に見えたのは当然である。それほど道灌と家康の「規模」の差は大きかったのだ。