伊藤元重先生の「円高・円安」特別講義

2012年10月09日 公開 2024年12月16日 更新

![]() 1ドル=75円は本当に円高なのか?

1ドル=75円は本当に円高なのか?

物価が上昇した分、ドルの価値は下がっている

2011年3月の震災後、円ドルレートは戦後の歴史上もっとも円高である1ドル=75円台までいった。円高で輸出業界は大変厳しい状況に追い込まれている。日本経済の実態に合わない厳しい円高の状況は理解ができないと産業界は声を上げた。

しかし、この議論には少し怪しいところがある。私は日頃、授業でこう言っている。

「素人は為替レートを名目で語る。しかし、国際金融について少しでも学んだら、為替レートを実質で語らなければいけない」と。日本の為替レートについて考える上でも、この点が重要となる。

1995年、円ドルレートは1ドル=80円を切った。当時としては歴史的な円高となった。

そして2011年10月、1ドルは75円台となった。しかし、2011年の75円は、1995年の80円より円高ではない。この15年ほどの間に、日本の物価はほとんど変化していない。それは、この間にデフレの時期が長かったことがある。これに対して、米国の物価はこの間におおよそ40%も上昇している。

この物価の変化は、為替レートとどう関わっているのだろうか。もし米国の物価が40%も上昇しているのなら、それだけドルの価値は下がっていることになる。ドルの価値とは、1ドルで購入できる商品ぐらいに考えればよいだろう。だから、円ドルレートが40%円高になって、それでやっと円とドルの実質的な価値は同じになるのだ。

この15年の間に米国では物価も貸金も40%前後上昇している。だから、為替レートが80円から75円にしか上昇していないのであれば、今のほうが実質的には円安ということになる。

実は1995年のほうがずっと円高だった

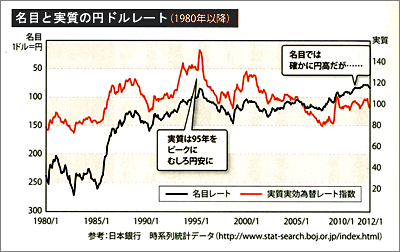

この間の名目の円ドルレートと円レートの実質実効為替レートの動きを下記のグラフにまとめてある。

名目の円ドルレートは、日々のニュースで報道される為替レートである。円レートの実質実効為替レートとは、円といろいろな通貨との間の為替レートの平均的な動きを取ったもので、特に重要なのはそれを物価上昇率で調整したものである。

この図でも、たしかに名目の円ドルレートは2011年が過去最高の円高であることが確認できる。ただ、実質で見ると、2011年の水準は1995年の水準よりも相当な円安であることがわかる。

日本の物価は上がっていないのに、海外の多くの国の物価は上昇しているので、実質で見た円レートは、過去のピークの1995年よりも、20%以上も円安であることがわかる。

日本の産業界は円高で大変であると大騒ぎしているが、海外の専門家から見ると、現在の為替レートは円安とは言えないまでも、けっして極端な円高ではない、ということになる。

こうした認識の差には注意しなくてはいけない。日本の人たちはこれ以上の円高はありえないと考えがちだが、冷静に実質実効為替レートという物差しで市場を見れば、まだ円高に動いても過去最高のところにまでいくわけではないのだ。

今後さらに円高に動くかどうかはわからないが、数字の上からは円高に動いたからといって、驚くことではないのだ。もちろん、為替レートは一瞬先でも予測は難しいので、どこかで反転して円安の流れが出てくることも十分に考えうるが。

1ドル=75円は本当に円高なのか?

1ドル=75円は本当に円高なのか?