相手との信頼関係を築くには「質問」をすることが重要です。共通の話題や相手の興味を引く質問を通して、人間関係は深まっていきます。本稿では書籍『結果を出す人はどんな質問をしているのか?』より"人の心を動かす質問"について解説します。

※本稿は、徳吉陽河著『結果を出す人はどんな質問をしているのか?』(総合法令出版)の一部を再編集したものです

質問で信頼を築く

より良い人間関係を構築するために、質問をどのようにコミュニケーションとして用いていくかを説明していきます。

自分と相手に対して、共通になりそうなことを質問し、対話を重ねるごとに相手との仲が深まり、信頼関係を構築できます。その理由は、「共通体験」が生まれるからです。

「二人で何度も深い会話をした」という共通の体験が増えることで、人間関係は深まっていくのです。

同じ学校の同級生や会社の同期と仲良くなりやすいのも同じ理由です。共通の体験をすることで、人間関係に深みが出ていくのです。同様の理由で、「近接性の法則」というものもあります。

こちらは単純ですが、距離的にも近く、何回も繰り返し会っている相手のほうが信頼関係を得やすいというものです。

また、質問を介したコミュニケーションでは「自己開示」も行われやすくなります。自己開示とは、自分の考えや気持ち、それまでの生い立ちなど、個人的な情報を他者に知らせる行為です。

これらのプライベートな情報を知ることで、人間関係がより深まっていくのです。

人の心を動かす質問とは?

誰かと信頼関係を構築するためには、相手がつい前のめりに答えてしまったり、心に響くような質問をしたりすると、よりスムーズに構築できます。では、それはどんな質問なのでしょう。

まず、相手が非常に興味をもっている事柄や楽しいと感じている事柄についての質問です。「推し」について聞くのもその一つといえます。

相手の核となる価値観に寄り添っているような質問もいいと思いますが、これは質問をする相手やシーンによっても変わってくるので、意図して行うのは難易度が高いです。

ある程度互いに知り得た仲であれば、その人の生きている軸となる価値観などにも触れることはできますが、初対面では難しいといえます。相手が興味をもっている質問をするにあたり、相手の好奇心に気づかなければなりません。

さまざまなコミュニケーションを図るなかで、相手の動きをよく観察し、目がキラキラ輝いていたり、前のめりになっていたり、「これはすごく心が動いているな」、「ワクワクしているな」と気づこうとする意識が大切です。気づきを重ねることで、心に響く質問がしやすくなります。そのために、相手に興味をもってみて、感じることが重要です。

一方で、相手の心に届いていないような間違った質問をしてしまったとしても、「なぜ興味を抱かれないのか?」と紐解いていく配慮は必要となります。心に響く質問は人によって異なります。

まずは、その人が楽しいと感じることやその人らしさからどんな質問がいいのかを考えてみてください。相手から、「実は......」、「誰にも言ってなかったんだけど......」などの言葉が出てきたら、それは相手の心に響いている証拠ですし、あなたが信頼されてきた証しといえます。

もし相手とある程度近しい関係性であれば、「これまで誰にも言ってなかったことある?」や「今まで話していないことで、何か話しておきたいことはある?」、「本心はどうなの?」などと、改めて聞いてみるのもいいでしょう。

ただし、まだ関係性が構築されていないときに「これまで誰にも言ってなかったことある?」といきなり聞いても相手は答えてくれません。つまり、タイミングは大切なのです。信頼関係が築けたからこそできる質問があることを知るのは大切です。

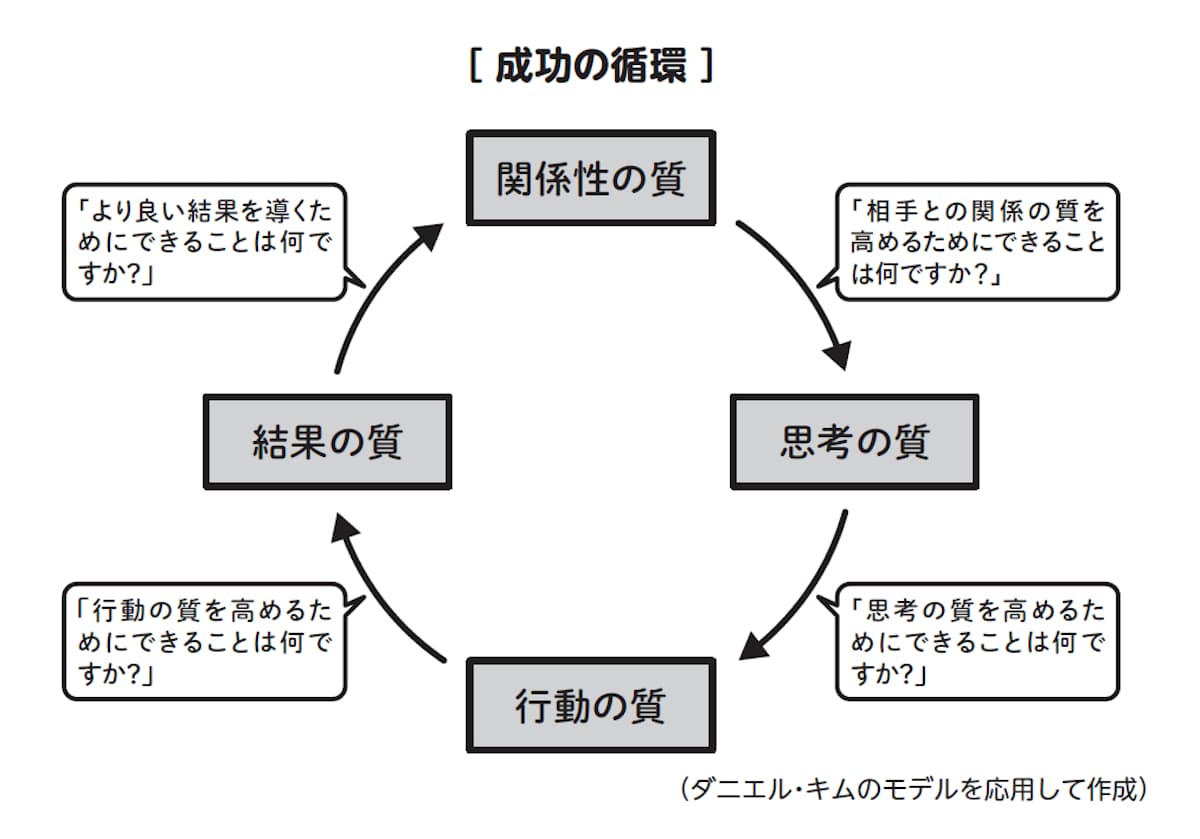

信頼関係の構築には、「成功の循環(Theory of Success)」というものがあります。これは、マサチューセッツ工科大学(MIT)組織学習センターのダニエル・キムによって、提唱されたモデルです。組織の状況を動的にとらえ、質の高い信頼関係づくりや組織づくりに活用されています。

これは、関係性・思考・行動・結果の4つの質が高まることで組織の成功を目指すモデルですが、コミュニケーションや人間関係においても役立ちます。「関係性の質」とは、主に人間関係を示します。個人だけでなく、別の組織との連携なども含まれています。

お互いの強みでシナジー効果が高まるように対応します。シナジー効果とは、複数で連携し協力することにより、単独で生み出せるもの以上の成果を得られる効果のことです。協力関係や信頼関係にも関わり、コミュニケーションを実施していくうえで重要です。

関係性が構築できていないと、質問、傾聴、フィードバック、いずれもうまくいかないことがあります。

「思考の質」とは、考える力に関わります。考える力を向上させるためには、さまざまな思考法を学んでいくのが望ましいです。すでに紹介しているクリティカル・シンキングをはじめ、メタ思考、ポジティブ思考なども役立ちます。

「行動の質」は、パフォーマンスに関わります。

効果的・効率的な行動を検討して、結果につながるような具体的な行動を促します。新たな行動パターンやルールを取り入れ、実践することがまず大切になります。

「結果の質」は、まさしく結果であり、成果です。どんな結果であっても、物事をやり遂げたという達成感を大切にします。お互いの成果を認め合い、達成感を味わい、祝福して、次なるエネルギーにつなげていきましょう。