争いごとを避ける傾向にある日本社会。職場においても、意見の対立は人間関係の不和を生む原因として目を背けられがちです。しかし、「課題面での意見の食い違い」はうまく扱えればプラスの影響をもたらすことも。書籍『だけどチームがワークしない』より解説します。

※本稿は、縄田健悟著『だけどチームがワークしない』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。

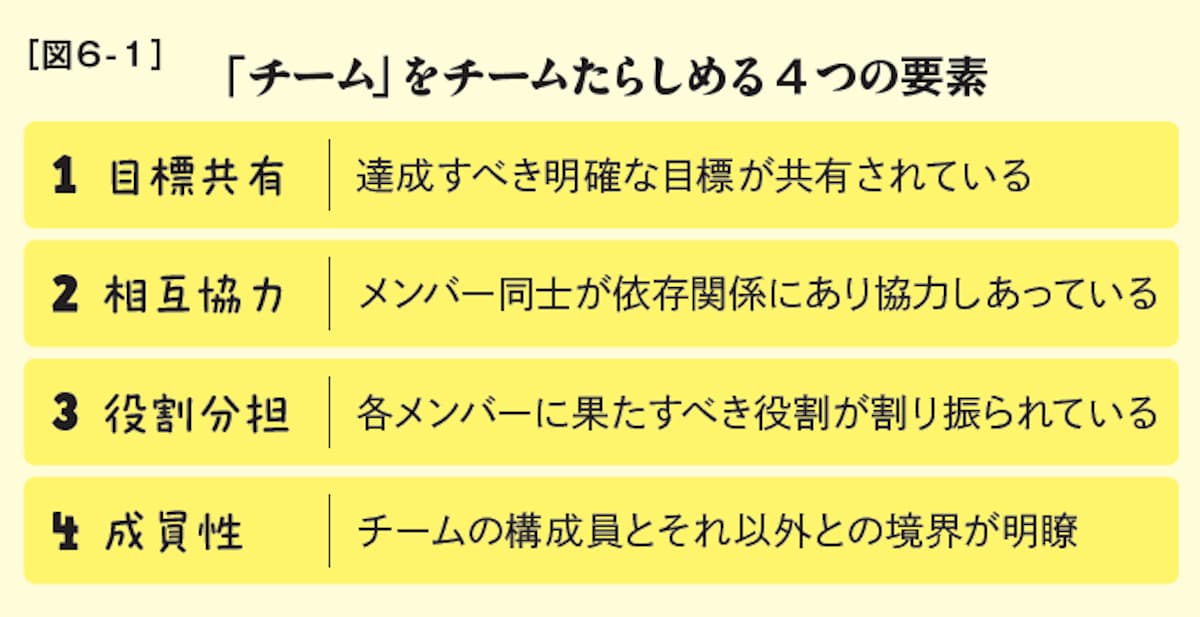

チームに必要な4つの要素

まず「チーム」とは、個人の集まりと何がどう違うのかという点から確認していきましょう。烏合の衆ではなくチームとして機能するためには、大きく4つの要素が必要だと言われます。(※1)

【チームに必要なもの1】目標を共有する

1つ目は、目標の共有です。チームとは課題集団とも呼ばれる、何らかの目標をもとに集まった集団のことを言います。集団には、友達集団のように親密な仲良し関係として集まった集団(親密集団)や、国籍、民族、職業などの属性分類をもとにした集団(社会的カテゴリー集団)などがありますが、チームとはこの点が違います。達成すべき明確な目標を持ち、それをチーム全体で共有していきます。

【チームに必要なもの2】相互に協力する

2つ目は、相互協力です。メンバー同士がお互いに影響を与え合いながら、協力することを指します。チーム全体で1つの仕事をする場合や、仕事を進める順番が決まっていて、メンバーそれぞれの仕事内容が密接に重なっている場合には、全員が協力しないと仕事自体が先に進みません。

【チームに必要なもの3】役割を分担する

3つ目が役割分担です。チームでは一人ひとりがまったく同じ仕事をしているわけではありません。

たとえば、同じ病棟で働いていても、医師、看護師、臨床検査技師など職種として違う仕事をする場合もあるでしょうし、同じ内容でもメンバーの得意・不得意や進捗状況に応じて、違う仕事を割り当てられることもあるでしょう。こうした役割分担を行いながら、しかしチーム全体の目標に向けた仕事を行うことが重要です。

【チームに必要なもの4】成員を認識する

4つ目は「成員性」、つまりチームのメンバーがだれかということです。境界が明瞭で、誰が集団に属するメンバーであり、誰がメンバーではないのかが明らかであることが大切です。これは当たり前なのですが、お互いに支え合うためにも、そのチームの範囲となる枠を意識することが重要なのです。

このことは逆に言うと、

①チームが共通の目標を持たず

②メンバーどうしが協力しあえておらず

③各自の役割が適切に意識されず

④誰がメンバーか分からず、所属意識も希薄

というチームは、うまく機能するチームとは呼べないのです。

※1 山口(2024)

チームワークってどんな行動?

次に、チームワークとはどういう行動をすることなのかを見ていきましょう。

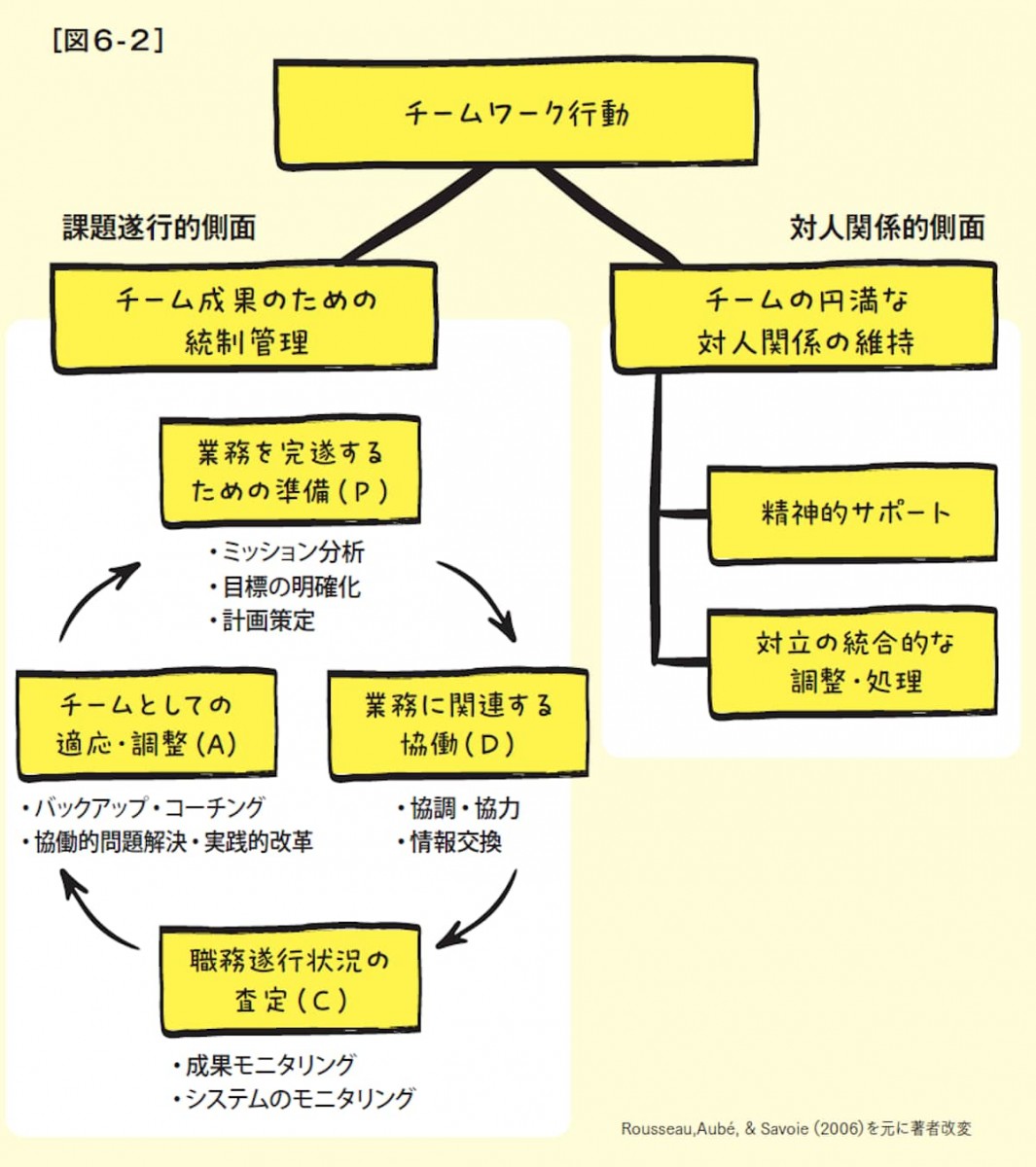

さまざまな分類の仕方があるのですが、ここでは、チームワーク行動の2つの主要な要素からの説明をします(※2) 。このモデルでは、チームワーク行動を①「チーム・パフォーマンスの統制管理」と②「チームの円満な対人関係の維持」に大別しています。

たいていの組織行動は、大きく「課題遂行」と「対人関係」の2つから構成されるのですが、この①②も同じです。この2つをそれぞれ見ていきましょう。

●チーム・パフォーマンスの統制管理(課題遂行的側面)

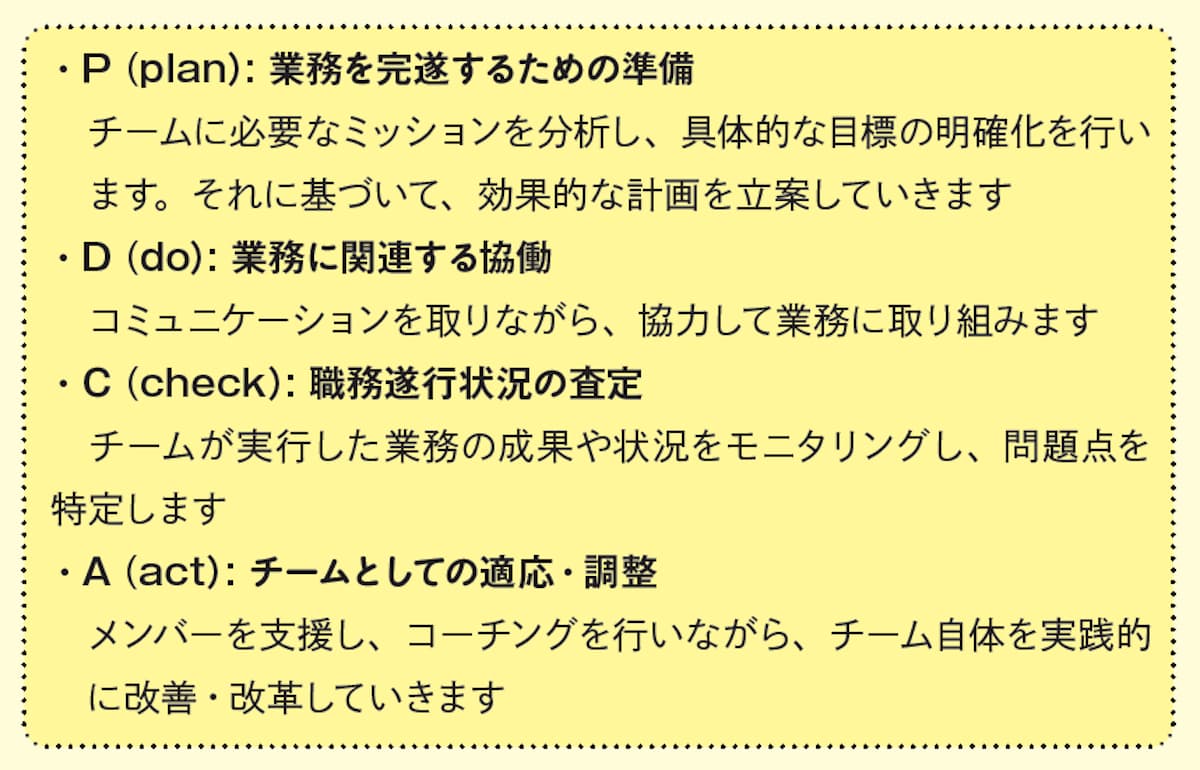

チームのパフォーマンスを高め、課題を遂行するために必要な行動が「チーム・パフォーマンスの統制管理」です。これは具体的にはさらに4つに分かれています。そして、これらはPDCA サイクルの考えに合致したものです。

PDCAサイクルとは、「計画(P : plan) →実行(D : do) →評価(C :check) → 改善(A :act)」という仮説・検証型のサイクルを繰り返すことで、業務改善を行っていくという考え方です。

見ていただくとわかるとおり、PDCA サイクルのチームワーク版とも呼べるのが、このチーム・パフォーマンスの統制管理です。

※2 Rousseau,Aubé, & Savoie(2006)

●チームの円満な対人関係の維持(対人関係的側面)

これは、チーム内の人間関係を良好に保つための行動のことです。

・精神的サポート: メンバーをお互いに励ましあったり、精神的に支援したりすること

・対立の総合的な調整・処理: 人間関係で生じる対立を適切にマネジメントすること

といった行動が含まれます。この両面の行動は、チームワークを成功させるためには不可欠なも のです。

①課題遂行としてのチームワーク行動はチームの生産性と効率性を高めるためのものであるのに対して、②の対人関係としてのチームワーク行動はチームの士気や持続可能性を支えるためのものです。これらがともに確保できたチームは、より強靭で、生産的であり、長期的に成功する可能性が高いチームだといえるでしょう。

チームが成果をあげるには、まずはコミュニケーション

では、チームワークがチームの業績や成果へとどのように結実していくのでしょうか。実際に検証した研究を見ていきましょう。

我々の研究(※3)では、5企業、161チーム、1400名にチーム力診断を実施しました。ここでは、自身の所属するチームがどの程度チームワーク行動ができているかを評定してもらいました。

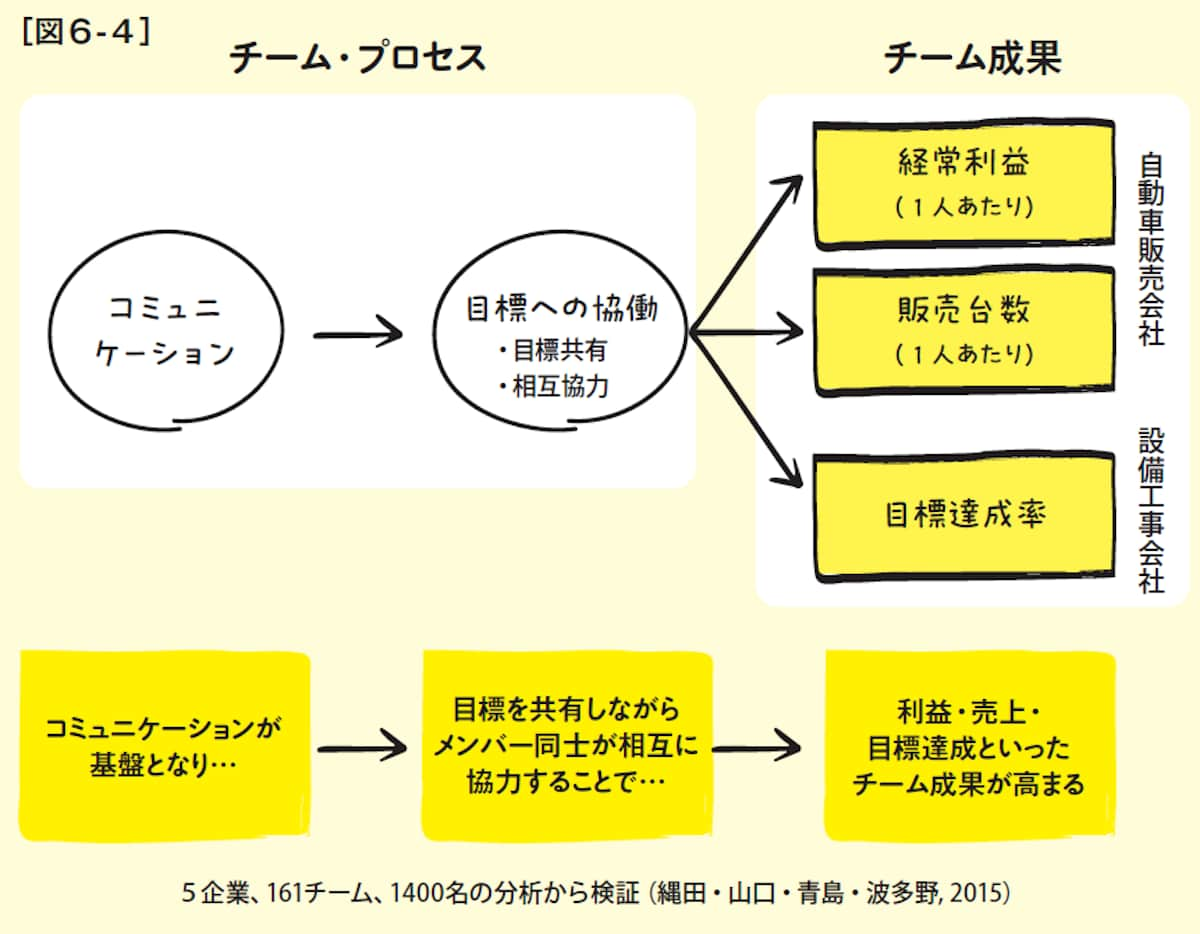

参加してもらった企業の1つである自動車販売会社には経常利益や販売台数のデータを、また、別の設備工事会社では、目標達成率のデータを提供してもらい、これをチームの業績の指標としました。これらのデータを統計的に分析した結果、図6-4のような影響過程が示されました。

ここでいう「影響過程」とは、「AがBを高める(もしくは低める)原因となる」ことを複数組み合わせて一連の流れとしたものです。ことわざの「風が吹けば桶屋が儲かる」を思い浮かべるとわかりやすいでしょうか。

このたびは「A→B→C」という影響過程として、「(A)コミュニケーション→(B)目標への協働→(C)チーム成果」という結果が得られています。

つまり、「チームのコミュニケーションが高まると→目標に向けて協働が行われる→その結果、チームの成果が高まる」、このような一連の流れが妥当である可能性が高いという結果となったのです。

これによると、「コミュニケーション」がまずは基盤となります。これがあることで「目標共有とフィードバック」と「相互協力」からなる「目標への協働」という優れたチームワーク行動ができるようになった結果、チームの経常利益や販売台数、目標達成率といったチーム成果が高くなるという過程が妥当だと示されました。

さらに、チーム力診断のデータを蓄積し、5728名からなる21組織、812チームを対象に改めて分析を行った最近の研究でも、これと同様の結果となりました(※4)。

先ほど紹介したチームの4階建て構造の理論的根拠となっているのはディッキンソンとマッキンタイアが提唱したチームワークモデルです(※5)。ここでは、コミュニケーションがチーム全体の働きに影響を及ぼすことが指摘されています。まさに「潤滑油」のように、コミュニケーションがなければチームはスムーズに動かないともいえるのです。

また、コミュニケーションは心理的安全性とも深く関わっています。心理的安全性が高いチームでは、メンバーは自由に意見を交わし、創造的なアイデアを生み出しやすくなります。逆に、心理的安全性を確保できていないチームでは、コミュニケーションがうまくできず、チームのパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。

コミュニケーションと心理的安全性はチームワークの根幹を成すものです。チーム内での信頼を築き、効果的なコミュニケーションを促進し、心理的安全性を確保することは、高いチーム力のあるチームづくりに不可欠なものなのです。

※3 縄田・山口・波多野・青島(2015)

※4 縄田・池田・青島・山口(2024)

※5 Dickinson & McIntyre(1997)