会社が経営危機に陥ると、どのタイミングで「破産」と認定されるのか。国家資格キャリアコンサルタントの山田淳一氏は、自身で立ち上げた会社が2024年3月に破産、それから破産手続きを行った経験を持つ。

山田氏の著書『法人破産奮闘記』には、同じような法人破産の当事者に向けて、自身の経験談を交えながら"破産"について詳細に書かれている。その中から、山田氏が破産と告げられた時期や背景、当時の心情について振り返った一節を紹介する。

※本稿は、山田淳一著『法人破産奮闘記』(インプレス)より、内容を一部抜粋・編集したものです

合同会社トラストリンクの事業内容

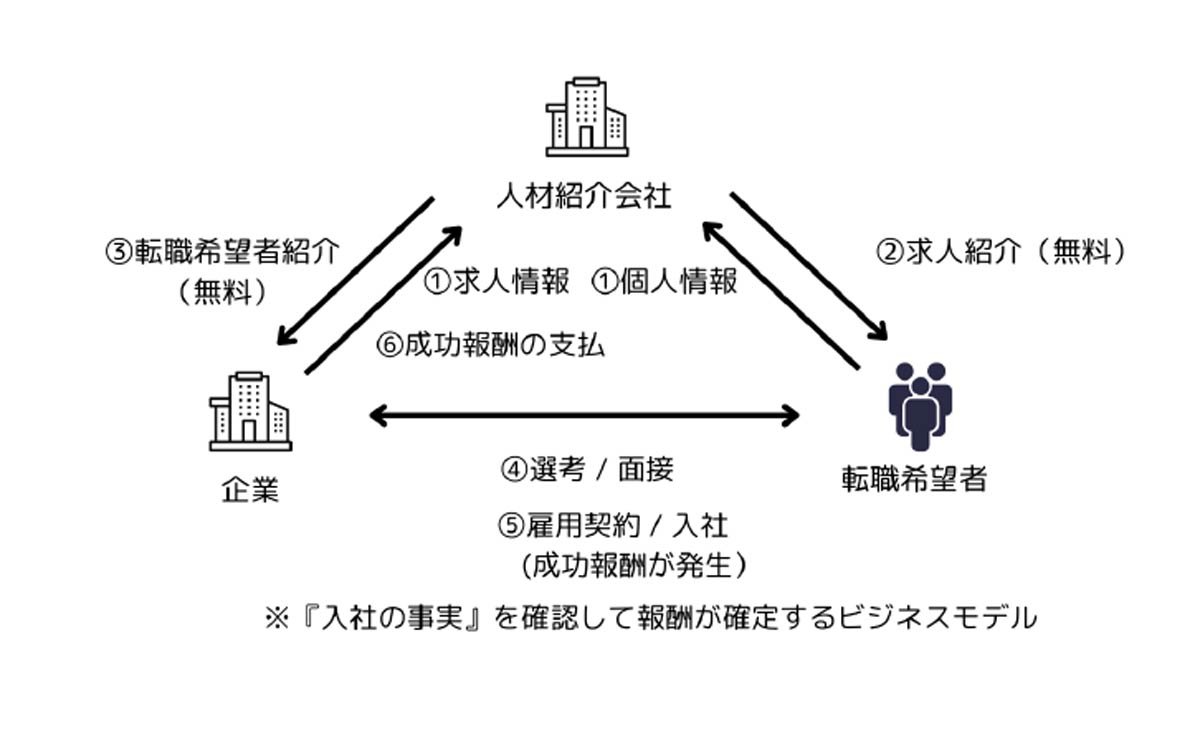

まずは簡単に弊社の事業(人材紹介事業)・ビジネスモデルについて触れさせていただきます。

2020年1月、私は合同会社トラストリンク(人材紹介事業)を設立しました。創業から破産まで、従業員は私1人の小さな会社です。

人材紹介事業とは企業と転職希望者の間に入り正社員雇用の斡旋・仲介を行う事業です。「転職エージェント」とも呼ばれ、企業の求人情報と転職希望者の個人情報をマッチングし、採用・転職がスムーズに行われるようサポートします。メインの収益源は採用企業から得る紹介手数料です。

「求人情報・個人情報の獲得」から「内定承諾・成約」「入金」まで平均すると4~5ヶ月程度の期間を必要とします。

昨今、「利益率が高い」「参入が容易」といった謳い文句をきっかけに参入する企業が増えていますが、実は難易度が高くキャッシュフローに時間を要する事業です。

実際にはどんなことをしているかというと、採用企業から「営業職」「経理職」といった求人情報を預かります。そこから、自社が保有している転職希望者の中からマッチした人材を探し、転職希望者の了承を得て採用企業に推薦します。

人材紹介事業では採用企業との契約は成功報酬型の契約を結ぶことが多いです。「採用・入社までは無料」なので、仮に50人推薦(個人情報の開示)し20人と面接の機会をセッティングしても、採用企業に費用は発生しません。採用選考が進み、転職希望者が入社して初めて費用(採用手数料)が発生します。

転職希望者は何十社と企業の求人情報の紹介を受けても、手厚いサポートを受けても費用は発生しないモデルです。転職希望者からお金をいただくことはありません。

採用企業に「求める人物像」があるように転職希望者にも「理想の会社」があります。この2つがマッチングして初めて報酬を得ることができるビジネスモデルです。

そのため、たくさんの企業から求人情報を預かっても、たくさんの転職希望者を集めてもマッチング(採用・入社)しなければ1円も稼ぐことができません。そんなビジネスモデルなのです。

少子高齢化が進み、求人倍率が高まり新卒採用・中途採用共に「売り手市場」と言われる2025年現在において、「企業の求める水準の人材を探すこと」「転職希望者が満足する企業・求人を紹介すること」はとても難しくなっています。そんな状況において、採用企業と転職希望者をマッチングさせることが人材紹介会社の腕の見せ所と言えます。

トラストリンク破産手続きの一部始終

ここからは、実際に私が体験した破産手続きの一部始終をお伝えします。

創業~破産を決意するまでに起きていたこと弊社が産声を上げた2020年1月は新型コロナウイルスのニュースが広まり始めたばかり。感染拡大の不安が日本中に広まり始めたときでした。

有料職業紹介事業の許認可を取得した2020年4月には、緊急事態宣言が発令されるという波乱の幕開けとなりました。

当初は自己資本だけで経営を行っていました。「銀行からの融資は受けない」と心に決めていたからです。

しかし、新型コロナウイルスは当然、弊社事業に影響を与え、想定していなかった事態に直面します。1年目の売上は計画を大幅に下回り、1年目にして倒産の危機に瀕しました。「融資を受けない」と心に決めていたにも関わらず融資を検討せざるを得なくなりました。

悩んだ末に、新創業融資制度を活用し資金を調達したことにより、弊社は倒産の危機を脱することができました。

新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が提供していた融資制度です。創業間もない法人・個人事業主が無担保・無保証人で融資を受けることができた制度ですが、2024年3月をもって廃止になりました。

その後、2021年(2年目)は計画を越えた実績を残すことができ、経営は安定し始めたかのように見えました。

転機となったのは2022年10月、事業拡大を目的にオフィスの移転を行った直後から業績が悪化。2022年は満足できる業績で終えることができたものの、2023年の業績に暗い影を落としていました。そのため、新型コロナウイルス感染症特別貸付を活用した2度目の資金調達(融資の借り換え&追加融資)を行いました。

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、新型コロナウイルスの影響で一時的に業況悪化を来している企業に対して、日本政策金融公庫など政府系金融機関が提供していた融資制度です。

借り換えを行うことで短期資金の確保と金利の軽減を実現したものの、2023年は年間を通して苦しい状況が続き、業績はさらに悪化しました。

2024年に入り、運命の3月14日を迎えます。当時、私は事業継続を諦めてはいませんでした。「倒産することになったらお金と時間が必要になるはず。実際にはどれくらいの金額・期間が必要なのか分からない」といった認識しか持っていませんでした。

これまでも顧問契約を結んでいた会計事務所の担当者と何度も相談・意見を交わし、経営改善に向けて模索を行っていました。

その中の最悪のシナリオが破産・倒産だったのですが、会計事務所の担当者は「専門ではないので正確なことは分からない」といった具合。

不安に駆られた私は「万が一に備え専門家(弁護士)の話を聞きに行こう」と会計事務所の担当者に紹介して貰い、法律事務所を訪問することにしました。

......初めて訪問したあの日の衝撃・驚きを忘れることができません。その日は私一人ではなく会計事務所の担当者も付き添ってくださいました。

窓のない重厚感のある会議室に通され、弁護士3人が連れ立って入ってきました。この時点で「え!?3人も!?」と驚きました。

そして、会計事務所担当者から訪問した経緯を説明した後に1人の弁護士がこう言いました。

「破産事件ですね」

その一言を聞いた瞬間に、私は「破産!?事件!?え!?」と動揺しました。そこから「負債」「債権者」「裁判所」「管財人が......」と、これまでテレビの中でしか聞いたことのない言葉を立て続けに耳にし、動揺が加速しました。

今になって思うと裁判所が扱う案件は全て「事件」と言われ、裁判所・弁護士の間では日常的に使われている言葉なのです。

普段皆さんがお仕事で使っている何気ない社内用語・業務上の言葉と同じ重さだと思って頂けるとイメージしやすいかもしれません。しかし、聞き慣れない私にとっては大きな衝撃を受けました。

心の中で動揺する自分に「落ち着こう」と言い聞かせ、「破産手続きの費用と着手~終結までの期間はどれくらいかかるのか」「想定されるスケジュール・処理・手続き」について言葉を振り絞り、質問しました。その回答を受けて驚きを隠せませんでした。

「費用は●●●万円」

「2024年3月中に着手して、終結は早ければ12月。2025年にかかるのではないか」

正直、「(金額・手続きの期間共に)え!?そんなに!?」と思いました。訪問しているのは3月14日です。「もう2025年の話ですか!?」と思いました。

法律事務所を訪問するまでは「いつまで事業を続ける猶予があるだろう」「どこまで頑張れるだろう」「銀行口座に残っているお金で足りるのだろうか」と考えていましたが、この回答を聞いた瞬間に「もう猶予はない」「待ったなしで決断しなければいけない」と頭の中が真っ白になりました。

あっという間に1時間強の時間が過ぎ、心の中では「手続きを始めなければいけない」と思いつつ、その日は回答せずに持ち帰ることにしました。

私にとって「合同会社トラストリンク」は、家族の反対を押し切って不退転の決意で立ち上げた会社です。野心や野望といった類のものはありませんが、思い入れのある会社です。

頭では「破産手続きをするしかない」と分かっていても、その場では受け入れることができませんでした。

破産手続きを決意した決め手

法律事務所を後にして落ち着いて考え、以下の3点が決め手となり、破産手続きを始める決意をしました。

①私は負債の連帯保証人になっていない

②新たな資金調達を画策しても短期間で事業が上向く見込みが低い

③残っている銀行残高で破産手続きに必要な費用を賄うことができる

①について、弊社が利用した融資制度はいずれも代表者の連帯保証が不要な融資制度でした。一部、リース契約など連帯保証契約を結んだ契約もありましたが、受け止めきれる(用意できる)金額でした。一番大きな負債の責任を負わなくても済む契約だったことが大きかったです。

②について、人材紹介事業は入金までに時間を要するビジネスモデルです。しかし、経験があるからこそ急激に市況感が好転するとは思えませんでした。仮に追加融資を画策した場合であっても、代表者の連帯保証が必要になることが想定されました。

一言でいうと「傷が浅いうちに清算できる」「今のタイミングなら私が負うダメージは少ない」と判断したからです。

初訪問から5日後、今度は私一人で法律事務所を訪問し、不安など正直な気持ちを聞いていただき破産手続きを開始する委任契約を結びました。

そのときに弁護士から言われた言葉が今も耳に残っています。

「このタイミングで決断できるのは英断だと思います」

当時の私にはその言葉の意味は理解できませんでした。「英断!?会社の存続という意味では機を逸してしまって他の手段を考えることができなかったのに英断と言えるのだろうか」とさえ思いました。

そのときの私は、思い入れのある会社をたたむことへの悔しさ・情けなさを感じると同時に「もう資金繰りに悩まなくて良い」という安堵の気持ちが混ざった複雑な心境でした。

これが破産手続き(合同会社トラストリンク破産事件)の始まり。想い入れのある会社との別れの始まりでした。