音楽家の青葉市子さんが、5月にはじめてのエッセイ集『星沙たち、』を上梓されました。講談社の文芸誌「群像」での連載がまとめられた一冊。夢のなかで出会った風景や、日々の暮らしの中でふとすくい取った感覚が、青葉さんならではの繊細な表現で綴られています。

本が読者の手に渡りはじめた6月のある日。静かな季節の移ろいのなかで、青葉さんの今の気持ちと、表現することへの向き合い方についてお聞きしました。

初のエッセイが発売され、新しい気持ちの中に

――本日はお時間を頂きありがとうございます。早速ですが、エッセイが発売された現在、どのような気持ちでいらっしゃいますか?

【青葉】純粋に嬉しい気持ちでいます。あと本になってみてハッとしたのが、もともと「群像」という文芸誌の中でエッセイを連載させてもらっていましたけど、「群像」ってとっても分厚くて、掲載されるのは2,3ページだったので、その中に埋もれてぬくぬくと、おかげで怖がらずにいろんなことを書けていたんです。

それがまとまって1冊になって、矢面に立った気がしてドキッとしています。文章でこういう大きな作品を出したことはなかったので、新しい気持ちの中にいます。

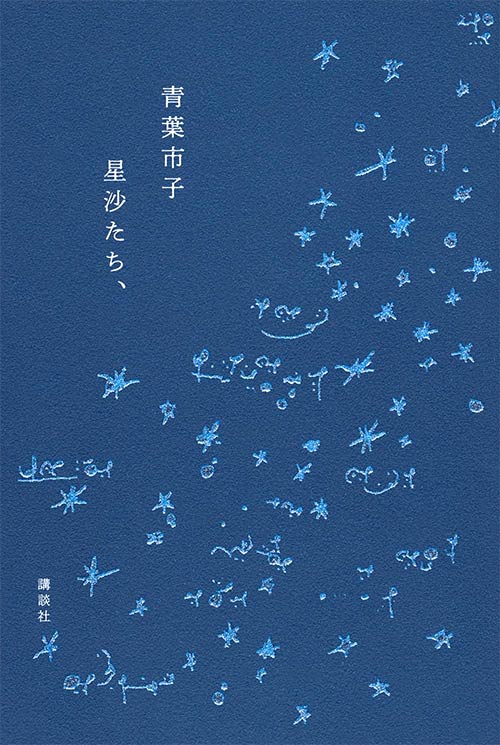

――本の装幀もとても素敵ですね。

【青葉】装幀は名久井直子さんにお願いしました。これは星空をイメージしています。それから、昔から何か知らないけど書いてる文字みたいなのがあって。くるくるとした。

――その、文字のようなものには意味があるのですか?

【青葉】ないです。何か連なっていくものを、あるときから書くようになって。

(本の表紙を撫でながら)それから、星を模したこの"屑"たち。海岸に打ち寄せる砂浜のようであり、一つ一つが誰かの記憶のかけらだったり、夢だったりしたらいいなって意味も込めてこの絵を描き下ろしました。タイトルの『星沙たち、』にも同じような願いを込めています。

文章と音楽作りの間で感じた“違い”

――発売された時にInstagramで"エッセイを綴ることは音楽を作るより、さらに孤独"というようにおっしゃっていました。その孤独というのは、言葉にするとどのようなものですか?

【青葉】音楽を書くとき、私は詞から書くんですけど、あんまり直接的な歌詞はもともと書かないんですよ。イメージから歌詞に落とし込んで、メロディーがついて、楽想が出来上がって、人に届く...とても多くの時間と過程があるんです。

なので、凝縮されたひとしずくのようなものが最後、形になる感じがするんですけど、文章ってもう少し生々しく、(胸に手を当て)ここにある状態のまま。(手の甲をめくるような仕草で)皮膚をそのまま差し出すような感じがあって。そこが、今感じている大きな違いですね。

――エッセイを読んだ個人的な感想なのですが、青葉さんの文章は丁寧で、抽象表現が多いのに、なんだかストレートに伝わってくるものがあって。今までに読んだことのないようなエッセイに感動しました。エッセイを書く過程で、ご自身の中に何か発見はありましたか?

【青葉】エッセイがどういうものか、いまだに全く分かっていないまま書き進めているんです。やっぱり時々書けないことがあって、休載をお願いするときもあったんです。

でも、月に一回、文章にするきっかけを与えてもらったことで、少し寝かせて歌詞にしちゃうようなことを、その前の段階で表現できているのは、すごくありがたいですね。

言われなければスキップしちゃってたかもしれない工程なので。あっ、こういうことを思ってたんだなって。書きながら気づくこともたくさんあります。

夢日記みたいなものは日常で書いているんですよ。創作ノートみたいなもの。それとはまた違う、誰かが読むんだなって思いながら書く文章でもあるので。

文章を書く中でもちょっと整理されていって、自分でも分かりやすくて。この場所が用意されてなかったら、多分できていないことで、ありがたいですね。

――"誰かに読んでもらう文章を書く"ことも違いの一つだったのですね。

そうですね。歌詞を書くときは、正直、いまだに誰かが読んで分かるようにとは考えずに書いちゃっているんですよね。それは多分、音楽のメロディーとかコードの感じが助けてくれるから。

けれど、文章って文章のまま伝わるので、ある程度理解されるという前提があって。編集の方から直しも入ってくる。原稿を出した後に「この方がいいんじゃないですか?」って。そうかあ、日本語ってそうなんだと思って、勉強しながら書いています。

――『星沙たち、』は読者にどう読んでもらいたいですか?

【青葉】本って読む方向が一応決まってるじゃないですか。だけど、その日の気分で、パッと開いたところを読んでもらっても全然いいと思っていて。

日々見ている夢のことだったり、感じたことを淡々と書いているので、こちらから何かを伝えるというよりは、読んでくれた方が自分の感覚や記憶に結びついたところだけそっと汲み取ってもらえたら。

本の枠組みには入っていますけど、記憶ってもっと形のないものだと思います。みんなの記憶とそれらが結びついて、ちょっとほぐされたり、今日を生きるためにちょっと楽になったりするきっかけになれば嬉しいです。

思い通りにいかないことも「おいしく食べちゃえ」

――本の内容に少し触れるのですが、青葉さんにとって音楽の存在は当然に大きく、「歌への執着」があるとも書かれていました。好きなことを仕事にするのは理想的ですが、世の中を見渡してみれば、自分に合った仕事は何かと悩む人もたくさんいます。

青葉さんは、好きなことや大切なことと、職業のバランスをどのように捉えていますか?

【青葉】いいことばかりっていうのは、ないと思います。どれだけ自分の好きなことをやっていたとしても、やっぱりみんなでそろって生きているわけですから、自分の思い通りにいかないこともあるだろうし、違う考えの人もいますよね。

でも、それも含めて「おいしく食べちゃえ」っていう考えはどこかにあって。予定通りに行くことほど退屈なこともないなって思うんですよね。

だから、これは想像してなかったぞとか、こんなふうに言われると思ってなかったみたいなことに、そのときは「うっ」となったとしても、多分、長い目で見たら自分の中でいいスパイスになっていて。

ちょっと言葉が強いかもしれないけど、"覚悟"といいますか、何が来てもおいしく食べちゃえっていう気持ちでやっています。

――「おいしく食べちゃえ」という表現が素敵です。

【青葉】私も、最初は好きな音楽のことを仕事にしようとは全く思っていなかったので。人に勧められてこの道にいることができていますし、全部自分で決めることも難しいと思います。

でも、群れで生きているんですから。誰かが引き出してくれることも大いにあり得るので、(自分の道を)決めてないからといって、それがよくないこととは全く思いません。焦る必要は全然ないと思います。

むしろ迷っている方が豊かだとも思います。可能性が全部あるってことだから。それをいつ、どのタイミングでキャッチして形にするかというのは、本当にその人の次第というか、その人のリズムで決めたらいいんです。

つかみにいくために、まずは磨いてあげる

――青葉さんの音楽を聴いて、救われる気持ちになったり、心が解放されたり、そうした印象を抱くファンも多いのではないかと思います。ご自身は「解放」という言葉をどう捉えますか?

【青葉】できなくてもいい。マストじゃない。ただ、そうさせてくれるきっかけが、世の中にたくさん落っこちているはずなので、つかみにいこうとする。

でも、つかみにいったとしても、(顔を洗うような仕草で)ここの窓が磨かれてなかったら、何をつかんだか見えない気がするので、まず自分のここ(心や感性)を磨いてあげるほうが、つかむ前に何があるかがわかる。

そのためにまずは、自分を一番大事にして、優しくしてあげること。それが"解放"につながるかどうか分からないですけど、きっと闇雲に背中を押されるがままにわーってつかみにいって、でも何をつかんだっけ?ってなるよりは、物事を豊かに感じ取ったり、解放してあげたりできるんじゃないかなと。

(取材・編集:PHPオンライン編集部 片平奈々子)

【青葉市子(あおば・いちこ)】

1990年生まれ。音楽家。自主レーベル〈hermine〉代表。

2010年のデビュー以来、8枚のオリジナル・アルバムをリリース。クラシックギターを中心とした繊細なサウンドと、夢幻的な歌声、詩的な世界観で国内外から高い評価を受けている。2021年から本格的に海外公演を開始し、数々の国際音楽フェスティバルにも出演。音楽活動を通じて森林・海洋保全を支援するプロジェクトにも参加している。2025年1月にはデビュー15周年を迎え、約4年ぶりとなる新作『LuminescentCreatures』を2月にリリース。同月下旬からキャリア最大規模となるワールドツアー〈LuminescentCreaturesWorldTour〉を開催し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米、オセアニアで計50公演以上を予定。

2023年5月号より『群像』でのエッセイ連載を開始、本書が初の単行本となる。FM京都〈FLAGRADIO〉では奇数月水曜日のDJを務めるほか、TVナレーション、CM・映画音楽制作、芸術祭でのパフォーマンスなど、多方面で活動している。