大山巌と児玉源太郎~相思相愛の上司と部下

2014年05月08日 公開 2024年12月16日 更新

『歴史街道』2014年5月号総力特集より

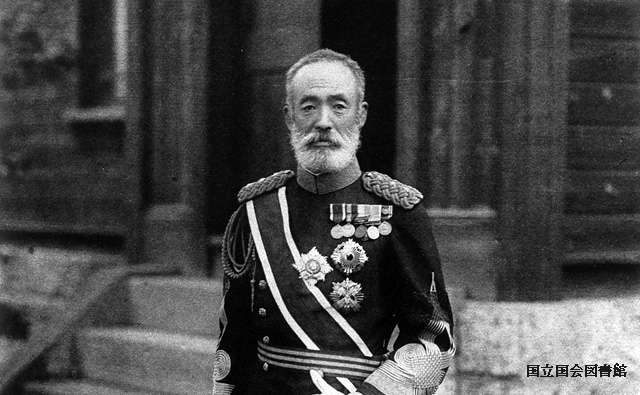

大山巌(写真:国立国会図書館)

「黒鳩は出てきもしたか?」。満洲の曠野で大山は口癖のように質し、金州南山、遼陽、沙河と勝ち進んできた。大山の大人〈たいじん〉のような長閑な風格こそ、児玉の才気煥発を発揮させる淵源だった。そしてのっそりとした大山の大将ぶりは、苦戦の黒溝台でいよいよ冴えるのである。

児玉を思う存分に泳がせた、大山の将器とは

冷静さを取り戻させた大山の一声

――黒鳩は出てきもしたか?

大山巌が寝惚けたような声でのっそりと烟台の司令部に現われたのは、明治38年(1905)1月26日のことである。出てきもしたか、どころではない。黒溝台にある最前線は生死の瀬戸際にあり、まかり間違えば満洲軍は大壊滅し、日本滅亡の序曲となるかもしれない。それほど重大な危機だった。

ほぼ1年前、日露は釁端を開き、鴨緑江、金州南山、遼陽、沙河とロシア軍を駆逐してきた。ところが、敵の牙城奉天を指呼の距離に置いた時、抜き差しならない窮地に陥ってしまった。10万の敵大部隊が、奉天西方の黒溝台から沈旦堡にかけて展開している日本陸軍の左翼に一大攻勢を掛けてきたのである。

満洲におけるロシア陸軍総司令官はクロパトキンで、それゆえ日本軍は「黒鳩」と呼んでいたのだが、この時襲いかかってきたのは、猛将グリッペンベルクだった。「後退は許さず」と鉄のような意志で出撃し、日本軍左翼(騎兵第一旅団を中心とした秋山支隊)に対し、一大攻勢を加えてきた。総参謀長の児玉源太郎は、幕末以来の常勝将軍である立見尚文率いる第八師団に対して「黒溝台を救え」と下達し、送り込んだ。

ところが、ロシア軍の士気は凄まじく、黒溝台は奪取され、第八師団は兵力の5割が死傷するという壊滅的な打撃を蒙った。その緊急電が嵐のように飛び込んでくる中の「黒鳩は出てきもしたか」であった。

その大山の一声で、司令部の雰囲気は一変した。大山の駘蕩とした気に呑まれたのかもしれないが、ともかく、児玉をはじめ、全ての司令部員が本来の冷静さを取り戻し、黒溝台の救援策を講じ、起死回生の手を打ち始めた。案出し、かつ指示したのはむろん児玉だ。一言でいえば、追加増援部隊の派遣による臨時立見軍の編制である。

「よろしいですか」という表情で児玉は大山を見、大山は「よか」と頷いた。阿吽の呼吸といっていい。2人はそういう関係にあった。

明治37年(1904)2月の開戦後、大本営は第一軍から第四軍を編制し、朝鮮半島および遼東半島へと上陸させ、戦場は満洲へと移った。そして6月、参謀次長児玉源太郎の発案により満洲軍総司令部を設置した。児玉の気概は「参謀本部をそっくりそのまま満洲へ持って行く」というところにまで達しており、自ら総参謀長となった。

総司令官には大山を据えさせたが、この時、いま1人候補者があった。元帥山県有朋である。これについては、後に田中国重、堀内文治郎、大島健一などの将官が毎日新聞社刊行の『日露大戦を語る』において以下のように話している。

――総司令官が山県有朋で、総参謀長が児玉源太郎では調子が悪かったろう。総司令官が大山巌というのは至極適当な配合である。山県では児玉も驥足はのばされぬし、山県も児玉に輔佐されるというのは気に入らなかったようだ。

同郷の出といっていい山県と児玉は、よく似ている。常に神経が張り詰め、恐ろしいほどに頭脳が巡り、溢れるような自信を持っている。論戦の場となるや徹底して相手を論破しなければ気が済まない。こんな2人が揃って満洲へ征けば、満洲軍は自己崩壊してしまうだろう。だが、大山は違う。「蝦蟇坊」だの「弥介」だのと陰口を叩かれても平気の平左で、どこまでも泰然自若としている。

それでも、戦争の跫音が聞こえ始めた頃から予感するところがあったのだろう。自宅で軍用行李に仕舞われていた野戦用シャツなどを虫干しし、家族がいったい何事かと驚く中で静かに暝目した。無心に、時を待った。大山にはそういうところがあった。