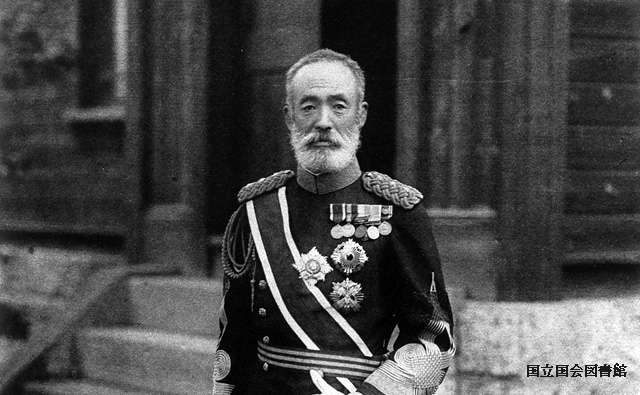

大山巌と児玉源太郎~相思相愛の上司と部下

2014年05月08日 公開 2024年12月16日 更新

「万事、児玉さあにお任せしもす」

では、器の大きな将とは、いったいどのような将官をいうのだろうか。この酷烈な戦にもかかわらず、兵たちを意気軒昂とさせ、次なる会戦に備えさせてゆける武人をして、そういう。また、物事には勘所というものがある。これをしっかりと押さえることのできる者が、人間関係を良好に運んだり、仕事を正確にこなしたり戦争を勝利に導いたりする。優れた将器は皆、そうした勘所を知っている。当時の将帥らは、それを「匂い」といった。

大山も、そうだった。沙河対陣の前後、幕僚が敵の動向への対応に苦心している中、大山は昼頃にのんびりと起き出すや、おもむろに「筒音が聞こえぬようじゃっどん、今日は戦〈ゆ〉っさはありもはんか」と質した。これに応えるごとく、ロシア軍は動いた。大山もまた、匂いを嗅ぎつけたに違いない。

もっとも、人間は見かけによらないもので、児玉はかなり大雑把なところがあり豪快な気風だったが、大山は実をいえば非常に細かいことに拘る几帳面な性質だった。何事も正確でなければ気が済まず、ぼんやり聞いているようで些細なことまで憶えており、日記も毎日きちんと書いた。決まった時間に決まった道を散歩し、その折も必ず歩数を数え、何時何分に家を出てから何時何分に帰るまで何千メートルになるから何万何千何百何十何歩で歩けるとかいったことを常に考えており、机の上にはいつも計算尺が置かれていた。

しかし大山はそうした緻密さと繊細さを押し隠して満洲の曠野に出で、

――黒鳩は出てきもしたか?

と、口癖のように質し、鴨緑江、金州南山、遼陽、沙河の戦いで勝利を収めてきた。かくして明治38年1月22日、満洲軍は奉天作戦計画を立案した。

ところが、その直後、左翼の要地黒溝台が思いも寄らない事態に陥ったのである。

臨時立見軍を編制するという児玉の対応策は間違っていない。しかし、戦力の小出しという絶対にしてはならない戦術でもって対応してしまった。幸運なことにグリッペンベルクに悋気したクロパトキンが撤退を命じたことで日本軍に倍するロシア軍は撤退を開始し、黒溝台は再占領に成功したものの、児玉の戦術は明らかに失敗だった。だが、大山はこれまで通り、児玉の作戦指揮に絶対的な信頼を寄せ、参謀以下にも徹底させた。

「万事、児玉さあにお任せしもす。今回のこっもこれから先のこっも児玉さあにお任せしもす」

奉天会戦の時においてどちらが優勢かといえば、ロシア軍だった。日本軍が兵数24万800人なのに対して、ロシア軍は36万7200人を数え、さらにロシア本国から大増援部隊がシベリア鉄道によって漸次移動中だった。敵の援軍が合流するようなことにでもなれば、日本とロシアの兵力差は2倍になんなんとするだろう。真正面から激突すれば、間違いなく負ける。負ければ、日本は滅びる。ならば少しでも早く会戦を生起させ、雪が融けるよりも前にロシア軍を撃摧しなければならない。

この時、氷原を吹き過ぎる風に、大山は「匂い」を嗅いだ。

「児玉さぁ」

大山は、声をかけた。

「思いどおいに、おやりなされ」

烟台の総司令部にあった児玉は毎払暁に起き、東の天を拝して祈った。

「人事を尽くして遺憾はないが、さらに日輪に向かって加護を乞うのだ」

そして連戦十余日を経た3月10日、ロシア軍は奉天から撤退した。日本軍にはもはや弾薬が尽きていたが、ともかく辛勝した。

児玉は戦後まもなく他界してしまったため、戦争について述懐するところはほとんどなかったが、大山もまた多くは語らなかった。ただ、陣中日記にこのような詩を記している。

沢国の江山戦図に入る

生民何の計あってか樵蘇〈くらし〉を楽しまん

君に憑って話すこと莫れ封侯の事

一将功成って万骨枯る

曹松の「己亥歳」であるが、これを解説するかのように息子の柏がこう語っている。

「戦後のお祝いの酒は戦死者の血のようだといわれた。国家のためには、喜んで飲まなければならぬし、同時に国難に潔く殉じてくれた、無名戦士の冥福を祈る気持ちも強く働いたのでしょう」