池田信夫・戦後左翼はなぜかくも劣化したのか

2015年06月09日 公開 2024年12月16日 更新

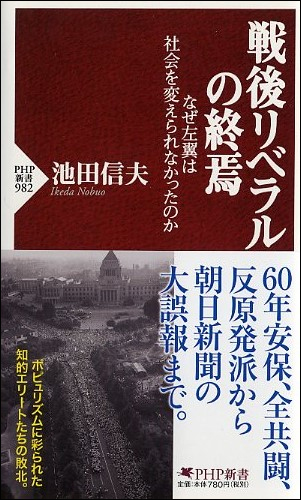

《PHP新書『戦後リベラルの終焉』より》

左翼はなぜ敗北したのか

終戦直後の日本の知識人は、ほとんど左翼と同義といってもよいが、当時のアカデミズムの中心だった知識人の意見がまったく政治を変えることができず、既得権の擁護と対米追従しか政策のなかった自民党が戦後の歴史をつくったのはなぜだろうか。

その最大の原因は、自民党が英米の保守党とは違って、良くも悪くもイデオロギーをもたないからだろう。それは特定の政治的主張のもとにあつまる結社というよりは、地元の面倒を見る政治家とその個人後援会の集合体であり、野党はこれに対抗できる集票基盤をもたない。

この状況は、戦後70年たっても変わらないので、「平和憲法を守れ」とか「非武装中立」のような理念を対置しても、ほとんどの国民は関心をもたない。彼らの生活を改善する具体的な対案を左翼は出せなかったのだ。

全共闘運動というバブル

学生運動は60年安保の敗北で勢いを失ったが、60年代後半の世界的なベトナム反戦運動と結びついて、学生運動が盛り上がった。それが各大学でできた全共闘(全学共闘会議)だが、これは全学連のような全国組織をもつわけではなく、自然発生的にできたノンセクト・ラディカルの集団だった。

それは一種のバブルだったが、規模は世界的だった。フランスでは革命運動が政権を追い詰め、アメリカでも極左のマクガバンが大統領候補になった。当時は頭の悪い学生でも「反帝反スタ」とかいえば格好よく見えたので、「おれ意識高い」と見せるために、デモに行ったのだ。

ノンセクト・ラディカルは、思想的にはマルクス主義とはいえない。当時、社会主義国の実態は学生にも知られるようになり、それが「地上の楽園」ではないことはわかっていた。60年安保のころは、それを「スターリニズム」と批判していたのだが、反スターリニズムを自称する党派も似たようなものだった。

だから党派をきらう学生の集まった全共闘は、アナーキズムに近かった。それを支えたのは、ベ平連(ベトナムに平和を! 市民連合)に始まった反戦運動の現状否定的な情熱だったが、全共闘が掲げた闘争の目的は学費値上げ反対といったプチブル的な要求ばかりで、何が実現すれば闘争に勝利したことになるのか、彼らにもわからなかった。

ただ街頭デモで機動隊と闘うことには、スポーツのような快感があった。最盛期には、日比谷公会堂を埋め尽くす数千人の群衆が集まり、これだけいれば何かできるのではないかという気分もあった。しかし肝心の何をするのかが、はっきりしなかった。当初は「大学解体」というのが辛うじて全共闘運動の統一スローガンだったが、これも具体的に何をするのかは不明だった。

60年安保のときと違うのは、貧しさがモチベーションになっていなかったことだ。それは当時もっとも熱心に読まれたマルクスのテキストが『経済学・哲学草稿』だったことでもわかる。ここで彼が論じたのは、労働者の疎外だった。それは世界的にマルクスの初期の文献が発掘されて研究が進んだという面もあったが、もっと大きいのは『資本論』でマルクスが予言した労働者の窮乏化という現象が起こらなかったことだ。

戦後しばらくは日本も発展途上国に近い状況にあり、飢えと貧困を克服することが何よりも切実な欲求だった。資本主義は、限られた富を資本家が独占するシステムとして憎まれ、社会主義は「無政府主義的な」資本主義に代わって計画的に経済を運営することによってすべての人々を豊かにする経済システムだと考えられた。

しかし60年代後半までには、そういう幻想も消えていた。労働者が不満をもったのは賃金ではなく、工場の単純労働で「疎外」されているという気分だった。これはヘーゲルやマルクスの「本質の対象化」という意味のEntfremdungとは違うのだが、世界的にそういうロマンティックな意味で使われるようになった。

この時期にスターになったのがマルクーゼやハーバーマスなどのフランクフルト学派で、マルクーゼは資本主義を「寛容的抑圧」の体制と規定し、それに反逆する学生を支援した。彼らも既存の社会主義は批判しており、具体的な未来像を描いていたわけではないが、「資本主義も社会主義も人間疎外だ」という時代の気分には合致していた。

しかしアナーキズムは、その定義によって組織として持続することがむずかしい。全共闘の中でも中核や革マルなどの党派が分派活動をやり、それに反発するノンセクトが離反して、1969年にピークを記録した全共闘運動は、5年もたたないうちに消滅した。

私が大学に入ったのは、この学生運動の衰退期だった。キャンパスで白昼に殺人事件が起こり、犯行声明まで出ているのに、警察は家宅捜索もしなかった。公安は、明らかに極左が内ゲバで自滅するのを放置したのだ。彼らのねらい通り、内ゲバの激化とともに極左勢力は急速に衰退した。

公害反対運動の心情倫理

70年代以降は、連合赤軍のように少数の極左が出る一方で、大部分の学生は戦線を離脱し、「ノンポリ」化が進んだ。そういう中で、新左翼のよりどころは公害反対運動になった。公害は資本主義のもたらす必然的な悪であり、公害病患者はプロレタリアートに代わって左翼のアイコンになった。

しかし新左翼の運動そのものは世界的に退潮期に入ったので、運動の主役はマルクス主義者というよりはエコロジストだった。彼らの思想的な背景はさまざまだが、反企業的な面は新左翼を継承していた。

中西準子は、日本の反公害運動の草分けだ。宇井純の弟子で、高木仁三郎などと同じ第二世代である。70年代の反公害運動は、今よりはるかに困難だった。そもそも公害というのがよく知られていないうえに、情報が出てこない。役所も企業をかばい、民放も新聞もスポンサーに遠慮してほとんど伝えなかった。

参議院議員までつとめた共産党員の子として生まれ、マルクス主義の影響を受けた中西は、東大の助手時代に反公害運動に身を投じ、その結果として23年間、助手を続ける。しかし反対だけでは何も変わらないと気づき、流域下水道に代わって小規模な「いい下水道」を提案する。これが藤沢市などに採用されて、日本の下水道は大きく変わった。

しかし小規模な下水道でも、ごく微量の発癌物質は残る。それをどうしようか思い悩んでいるとき、中西は1987年にアメリカの議会図書館で「発癌リスクの許容度」のデータを見てショックを受ける。それまでの「安全管理」は、死者をゼロにすることが目的で、一定の死亡率を許容することはありえなかったが、これを機に彼女は「リスク」という概念を日本で広めようとする。

しかし反対派は彼女を「体制側に転向した裏切り者」と批判し、離れていった。彼女はその後、横浜国立大学や産業技術総合研究所で、日本で初めて「リスク」と名のついた研究組織をつくり、さまざまなリスクを定量的に調査する。チェルノブイリ事故の現場も調査し、最大のリスクは強制退去による生活破壊だったことを知る。

流域下水道は環境に悪いばかりでなく、きれいな水と汚水を混ぜて処理するので効率が悪く、流域全体をつなぐインフラに莫大なコストがかかる。汚水だけを個別に処理する中西の方式のほうがコストが安いので、全国の市町村が彼女の提案を受け入れ、小規模下水道が普及した。工場も「下水」に混ぜて流すのではなく「汚水」として管理するため、環境基準を守るようになった。

純粋な「汚染ゼロ」の心情倫理を主張した人々は何も変えられなかったが、汚染のリスクを最小化した中西は日本の下水道を変え、環境を改善したのだ。運動の目的が政府や大企業を糾弾してストレスを解消することならゼロリスクを叫んで原発を止めるのが気持ちいいだろうが、その代わりに石炭火力を焚いたら環境汚染は悪化する。

行政も企業も環境汚染を最小限にしたいとは思っているが、「リスクをゼロにしろ」といわれても、ビジネスをやめるわけには行かない。結果的には絶対反対の運動は無視され、社会を変えることはできないのだ。

《PHP新書『戦後リベラルの終焉』より》