好きなことをして暮らしていい

2011年10月13日 公開 2024年12月16日 更新

既に会社員人生にも先が見えている――もはや眼前の作業に使命感を持つことが難しくなる中高年のサラリーマンは多いが、恐怖心から決して会社を辞めることはしない…手持ちのわずかな財産を守り、老後の安心を得られれば「人生を生きた」ことになるのだろうか。本稿では、岬龍一郎氏が多くの日本人が忘れている『清貧の思想』を紹介する。

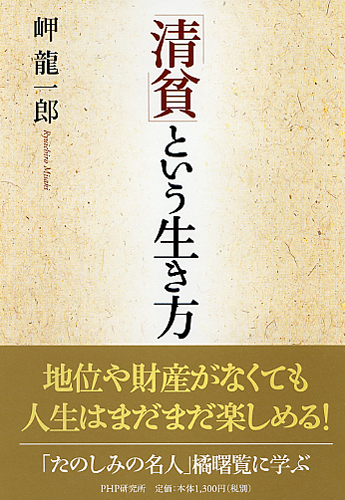

※本稿は、岬龍一郎著『「清貧」という生き方』より一部抜粋・編集したものです。

「できれば会社を辞めたい」

希望に燃える若い人ならまだしも、中高年になり、ある程度先の見える年齢になると、多くのサラリーマンはそう思うものである。それは本当に「好きなこと」をしていないからというだけでなく、使命感すら持てなくなっているからだ。

ましてや、現状の企業では前述したごとく労働の喜びもなくなり、それに見合った適正な評価もあたえられず、かつてのように会社に生き甲斐を見出せる社員が少なくなっている。

だが、辞めない。いや辞めるのが怖いのである。なぜなら、よほどの才能か特技があれば別だが、年を取れば取るほどほかで雇ってくれるところは少なくなり、あるいはまた独立するにも「会社人間」となった人には、その才覚さえ身についていないからである。

そのため、たとえ不満があっても"現状"のほうがまだましだと思ってしまうのだ。しかしそれでいいのだろうか。会社を辞める辞めないは別として、わたしがいわんとするのは定年退職までそうした"ヌルマ湯"にひたり、フ抜けのような人生を過ごして、本当に生きたといえるのだろうか、ということである。

脱サラした「出世街道まっしぐら」

わたしの友人に50歳を前に脱サラし、いま「手打ちソバ屋」を開業している者がいる。彼はいわゆる一流大学を卒業しエリートコースに乗っていたのだが、どうもサラリーマン生活が好きになれず、趣味であった手打ちソバを生かし、自宅を改造して店舗にしてしまったのだ。

もちろん周囲の者は反対した。組織のルールに従っていれば、彼なら部長はおろか重役になれると予測されていたからだ。

「なぜ、辞めたのか」と尋ねたわたしに、彼は「人生は一度かぎりだから、もうそろそろ自分の好きなことをしてもいいと思って」とニコリと笑い、棚からそっと一冊の本を出して栞のあるページを開いた。

それは『清貧の思想』(中野孝次著・草思社刊)という本であったが、そこには次のような文章が掲載されていた。

つれづれわぶる人は、いかなる心ならん。まぎるゝ方なく、たゞひとりあるのみこよけれ。

世に従へば、心、外の塵に奪はれて惑ひ易く、人に交れば、言葉、よその聞きに随ひて、さながら、心にあらず。人に戯れ、物に争ひ、一度は恨み、一度は喜ぶ。その事、定まれる事なし。分別みだりに起りて、得失止む時なし。惑ひの上に酔へり。酔の中に夢をなす。走りて急がはしく、ほれて忘れたる事、人皆かくの如し。

未だ、まことの道を知らずとも、縁を離れて身を閑かにし、事にあづからずして心を安くせんこそ、しばらく楽しぶとも言ひつべけれ。「生活・人事・伎能・学問等の諸縁を止めよ」とこそ、磨訶止観にも侍れ。

これは『徒然草』(第75段)にあるものだが、中野孝次氏が名訳をつけておられるので、それをそのまま借用させていただく。

スケジュール表に予定をびっしり書きこんで、絶えず忙しく動き回っていないと生きた気がしないというような人の気が知れない。わたしに言わせれば、人間は他のことに心を紛らわされず、おのれひとり居て心をみつめているのがいいのだ。

世間並みに暮らそうとすれば、心は儲けごととか商談とか出世とか色ごととか、そんな外の塵に自分も心を奪われて惑いやすいし、人との交際を重視すれば、テレビだの新聞だのの意見や情報に引き回され、まるで自分が自分でなくなってしまう。楽しくつき合っていたかと思えばすぐ喧嘩をし、恨んだり悦んだりして切りがなく、心の平安なぞ望むベくもない。ああすればとか、こうすればと考えて利害の関心から抜け出せない。まるで惑いの上に酔い、酔いの中で夢を見ているようなものだ。だが、世間を忙しなく走り回っている人を見ると、事に呆けて肝腎なことを忘れている点では人みな同じである。

だから、まだ真の道は何かを知らずとも、仕事、人間関係、世間体などの諸縁を断ち切って心を安らかにしておくのこそ、生を楽しむ態度だと言うべきである。摩火訶止観(仏典の本)にも、生活、人事、伎能、学問等の諸縁をやめよ、とあるではないか。(『清貧の思想』中野孝次著・草思社刊より)

「まあ、こんなところだ。サラリーマン時代は他人の舞台で踊っていたが、いまは小なりとはいえ"自分の舞"を踊っている。経済的には前の半分以下に落ちたが、お客さんが喜んでくれるぶん、ずっとやり甲斐はあるな」と、友人は弾んだ声でいうのだった。