※本記事は、相原秀起著『一九四五 占守島の真実』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。

昭和20年(1945)8月17日

太平洋戦争の終戦から71年を迎えようとしていた平成28年(2016年)6月、一人の元日本兵が北海道の空の玄関口・新千歳空港に近い恵庭市の陸上自衛隊北恵庭駐屯地を講演のために訪れた。旧陸軍元少年戦車兵の小田英孝。小田が所属していた戦車部隊は、昭和20年(1945年)8月15日の終戦時、北海道から北東に連なる千島列島の北東端、占守島に配置されていた。部隊名は戦車第十一連隊といった。十一をつなぐと士となるため、当時、通称「士魂部隊」と呼ばれていた。

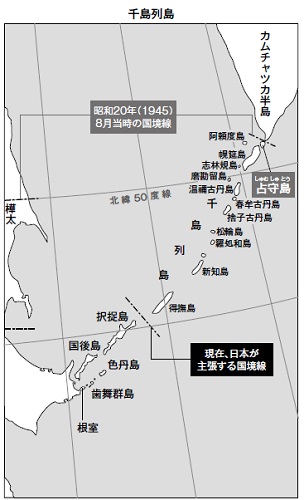

占守島は、ソ連領(現ロシア)のカムチャツカ半島と幅わずか12キロの占守海峡を隔てて向かい合い、明治8年(1875年)から終戦まで70年間にわたり日本とロシア(ソ連)との国境の島だった。同島では終戦から2日後の8月17日深夜に突如、ソ連軍の大部隊が上陸し、武装解除中だった日本軍守備隊との間で激戦になった。小田の戦車部隊は、ソ連軍に反撃した主力部隊だった。この占守島におけるソ連軍との戦いは、騎虎の勢いで南下するソ連軍に痛打を与えた。

歴史はひとつのきっかけで大きく流れが変わる、その分岐点となる出来事がある。当時、ソ連の独裁者スターリンは、満洲に続いて日本領であった千島列島と南樺太(サハリン南部)を支配下に置いた上、さらに北海道北半分の分割占領を目論んでいた。だが、米大統領トルーマンの拒絶と、占守島や南樺太における日本軍の抵抗によって勢いを削がれ、北海道北部の占領を断念した。この2つの要素がなければ、日本は朝鮮半島のように分断国家となっていたかもしれない。

北恵庭駐屯地の講演会場は、同駐屯地の陸上自衛隊第十一戦車大隊の隊員ら約280人が集まっていた。司会者の紹介を受けて、小田はその前に進んだ。演台横には「占守島におけるソ連軍との戦いについて」という演題が掲げられていた。

戦後、米ソ冷戦下の朝鮮戦争時、警察予備隊として発足した自衛隊は、旧陸軍とはまったく別な組織であるが、講演を聞くために集まった自衛隊員たちの多くが占守島の戦いを知っていた。なぜならば、現在、士魂部隊という通称は、同駐屯地の第十一戦車大隊に受け継がれ、占守島での激烈な戦車戦はいまも部隊で語り継がれているからにほかならない。

現在、山形県東根市に暮らす小田は、妻とともに名産のサクランボを栽培し、その温和な表情と物腰は、どこにでもいる農家の好々爺といった風である。5年前に股関節の手術を受けた小田だが、用意された椅子には腰かけようともせずに、立ったままにこやかな表情で静かに語り始めた。どこの講演会に招かれても小田は椅子には座らず、原稿も見ずに前を見つめて話をするのが常だった。

現役の自衛隊員たちは、60歳も年齢が離れた小田の話を聞き洩らさないようにその言葉にじっと耳を傾けていた。

小田の講演は、あいさつと自己紹介から始まった。北海道の十勝に生まれ、戦時中に富士山の麓にあった旧陸軍少年戦車兵学校に入学し、終戦半年前の昭和20年2月、厳寒の北千島・占守島に配属となったときは17歳を迎えたばかりだった――。

小田の記憶は鮮明だった。

「8月15日正午に天皇陛下のラジオ放送があると聞いて、占守島の兵舎の前で中隊長以下全隊員が集まって、戦車から車載無線機を下して、じっと耳をすましていたんですが、電波状況が悪くってね、どうしても放送を受信できない。仕方ないので解散になったんです。日本が無条件降伏したと聞いたのはその日の夕方です。僕は内心、『これで日本へ帰れる』とほっとしたんです。戦争が終わって、日本に戻れるのだから、それまでためていた食料が無駄になってしまうでしょ。だから17日の夕飯には、日本酒や羊羹、白米も供出されて、兵舎ではささやかな宴会が開かれたんです。どの兵隊も無事に家に戻れることをそれは喜んでいましたよ」

小田の話は、その人生を大きく変えた運命の刻限、8月17日深夜に向けて、淡々と進んだ。

北海道とカムチャツカ半島をつなぐ全長1200キロにおよぶ千島列島。占守島は30余りの島が連なる同列島の北東端に位置している。この島を舞台にした終戦直後の激戦については、数冊のノンフィクションや歴史雑誌などで紹介されているが、一般にはほとんど知られていない。

北海道とカムチャツカ半島をつなぐ全長1200キロにおよぶ千島列島。占守島は30余りの島が連なる同列島の北東端に位置している。この島を舞台にした終戦直後の激戦については、数冊のノンフィクションや歴史雑誌などで紹介されているが、一般にはほとんど知られていない。

北海道新聞社の記者である私は、平成7年(1995年)から、現在、千島列島を管轄するロシア・サハリン州の州都ユジノサハリンスク(豊原)に1年間駐在したのを契機に、千島や樺太などを舞台にした日露の歴史に興味を抱き、極東各地を歩いてきた。サハリン中央部を走る北緯50度の旧日露国境線近くの町で日ソの激戦地スミルヌイフ(気屯)には日本政府が建立した慰霊碑「樺太・千島戦没者慰霊碑」があり、両地域の戦没者を祭っている。

実際には樺太と北千島は1000キロ近くも離れているのだが、千島は樺太以上に日本から遠く、慰霊に行きづらいため、共同慰霊碑となったという。

同時に占守島には旧日本軍の戦車がいくつも残され、樺太の国境地帯と同様に多くの日本兵がいまも眠っていることも知った。

私自身は、占守島について30年以上も前の大学生時代、戦前に島を訪れた北海道大学の研究者から「夏の北千島はこの世の天国」と聞き、終戦後の信じられないような戦闘も聞いて、いつか訪れてみたいと思うようになった。だが、占守島を訪れるためにはロシア国境警備隊の許可が必要な上、時間と費用が掛かり、簡単ではないことがわかった。占守島は今も最果ての島だった。戦後、島に足を踏み入れた日本人は、厚生労働省の遺骨収集団や一部のマスコミなど数えるほどだ。

占守島を取材で訪れるチャンスは平成25年(2013年)8月にめぐってきた。島には2カ所の灯台守4人しか人はいなかった。色鮮やかな高山植物が咲き乱れる大地の片隅には、小田が所属していた士魂部隊の戦車が無残な姿をさらし、日本軍の要塞砲、軍用機を隠すための掩体壕、トーチカなど、自然豊かな島にはあまりに不似合いな戦争の遺物が点在し、あの激戦の日から、まるで時が止まったような錯覚を覚えた。

この北辺の島における戦闘の実態とは――。「ソ連軍を蹂躙」「日本陸軍、最後の勝利」といった勇ましいものだったのか。最前線で戦った元兵士から実像を聞くため、全国各地を訪ね歩いた。その一人が小田だった。戦後70年余、その貴重な証言を聞ける時間的な余裕はあまり残されていないとも思った。高齢の元兵士たちは私が実際に占守島を取材したことに驚きつつ、自らが体験し目撃した戦場の実像を赤裸々に語り、同時に後世に語り継がれることを願った。その中には戦友を目前で殺され、自らも敵兵を倒さなければならなかった凄惨な体験談もあった。