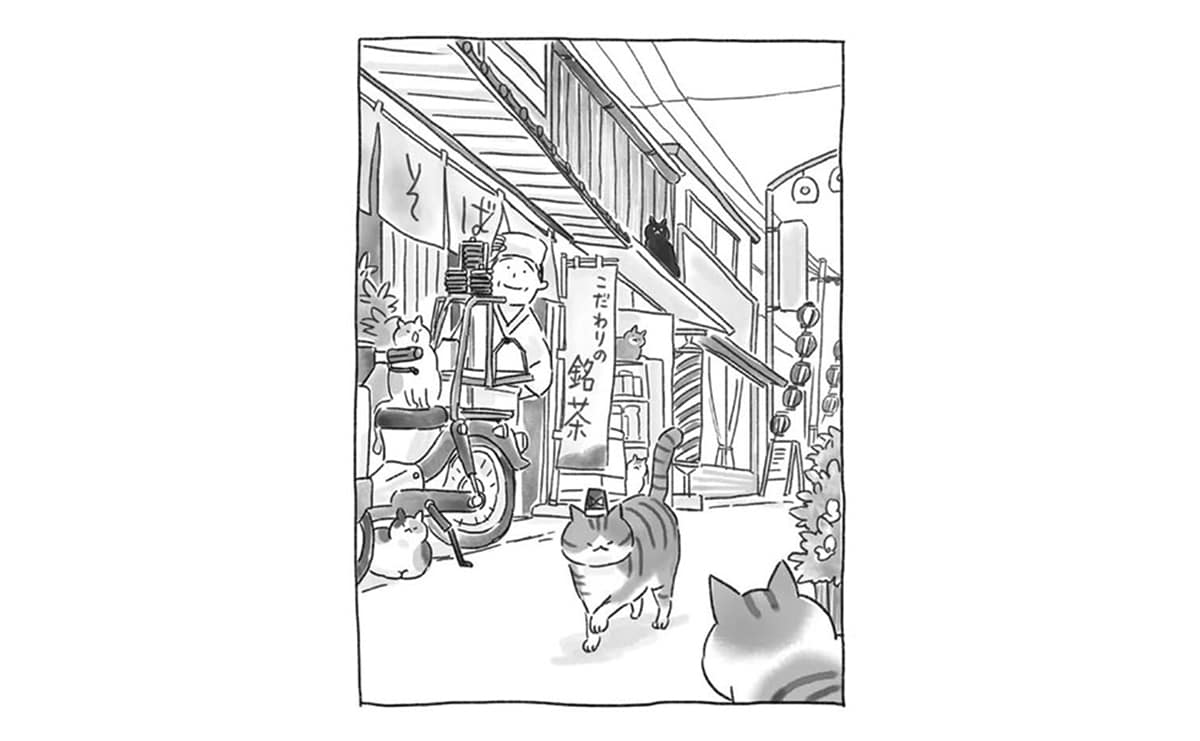

田丸雅智さんは、現代ショートショートの旗手として注目を集める作家の一人。そんな田丸さんが執筆された『マタタビ町は猫びより』では、"猫をめぐる不思議な世界"が描かれています。

魅力いっぱいの猫たちが登場する15編の中から、本稿では、マタタビ町の治安維持に奔走する猫たちの物語「猫ポリス」をご紹介します。

※本稿は、田丸雅智著『マタタビ町は猫びより』(辰巳出版)より、一部を抜粋・編集したものです。

町の治安維持の要「猫ポリス」

ここマタタビ町には猫ポリスというのがいる。

猫ポリス。それは、町の治安を守っている猫たちのことだ。彼らは日々、町で何か異変が起こっていないかパトロールをして回っているのだ。

その特徴は、帽子をかぶるように頭の上に小さな回転灯をつけていることにある。

初めて彼らを見かけたのは、引っ越してきて少しした、ある日のことだった。

「昨日、外から騒がしい声が聞こえてきて...」

おれは同じ町に住む知人に言った。

「なんだろうと思って、ベランダから顔を覗かせたんですよ。そしたら、赤くチラつく灯りが見えて。一瞬、パトカーかなと思ったんですけど、それにしては灯りが小さいんです。何だったんでしょうね......」

すると、彼は口を開いた。

「ああ、それは猫ポリスですよ」

「猫ポリス?」

「きっと、猫同士のケンカでも取り締まっていたんでしょう」

そう言われ、おれは前日の夜のことを思い返す。言われてみれば、聞こえてきていたのは猫の騒ぎ声のようだった。

が、猫ポリスとは何だろう。

尋ねると、彼はこう口にした。

「この町の治安を守ってくれている存在ですよ」

以来、おれは町なかで、普通の猫に混じってパトロールしている猫ポリスを目にするようになった。

その猫が猫ポリスかどうかは、一目で見分けることができた。頭の上にパトカーのような小さな回転灯を載せているからだ。普段の見回りではその光はともっておらず、無灯のままなのだけれど、ひとたび事件が起こると回転灯は赤く点滅しはじめる。そして、こんな音が聞こえてくる。

ニャアアアアア......。

まるでサイレンのような抑揚で声を出し、猫ポリスは現場へ急行するのである。

縄張り争いの仲裁。植木鉢などの器物損壊。エサの窃盗。

町の至るところで猫ポリスたちは目を光らせ、治安維持に努めているのだ。

取り締まる相手は、何も同族の猫だけではない。彼らは、人間の取り締まりも行うのである。

かくいうおれも、猫ポリスにやられたことがあった。

ある店の前に自転車を止めて、商店街で買い物をしようとしたときのことだ。突然、例の声が聞こえてきたのだ。

ニャアアアアア、ニャアアアアア......。

最初は何の音かと思った。

驚いて周囲を見回すと、赤い灯りが目に入った。

ニャアアアアア、ニャアアアアア......。

回転灯を頭に載せた一匹の猫が近づいてくるところだった。

猫ポリスだ......!

何があったのだろうと思っていると、猫はこちらにやってきた。そして、おれの足元まで来ると鳴くのを止め、こちらを見上げて鋭い目で睨みつけてきた。

何だろうと固まっていると、猫が鳴いた。

「ニャアッ!」

ビクッとのけぞったおれに対して、猫は威嚇の姿勢をとる。そしてそのまま、おれの自転車に身体を強く擦りつけはじめた。

後輪、ペダル、前輪と、猫は何度も往復した。何かを伝えようとしているようだが、意図を汲むことはできなかった。

そのときだ。

猫はひときわ大きな声を発したかと思うと、自転車のタイヤに飛びついた。その刹那、シューッという音がしはじめた。猫が噛みつき、タイヤがパンクしたのである。

「おいっ! やめろっ!」

叫ぶも虚しく、猫はもうひとつのタイヤ目掛けて飛びかかった。程なくしてシューッという音がして、見る間にタイヤは萎れていった。

瞬時のうちに前輪と後輪を失ったおれは、その場に立ち尽くした。

なんてことを......。

しかし猫は悪びれもせず、こちらを一瞥しただけで去っていったのだった。

おれはさっそく、知人にグチをこぼした。

すると彼はこう言った。

「そりゃ、あなたが悪いですよ」

てっきり不運を慰めてもらえるものとばかり思っていたおれは、不意を突かれた。

「ぼくが悪い? どういうことです?」

思わず聞き返すと、彼は言った。

「だって、用もない店の前に勝手に自転車を止めたんでしょう?」

「ええ、まあ......」

「不法駐輪じゃないですか」

「ふ、不法!?」

「そうですよ。違いますか?」

「いや、まあ......」

そう言われれば、たしかにその通りである。

「猫ポリスはこの町の治安を守る存在です。それを乱す者は、人間であろうが何であろうが許さない方針なんですよ。あなたはルールを破ってしまった。自転車の修理代は罰金だとでも思ってあきらめることです」

猫ポリスたちを見習わないといけない...

それからのおれは、猫ポリスの影を密かに恐れるようになった。町で猫を目にすると、ついその頭に目をやってしまうのだ。そしてトレードマークの回転灯が載っていないことが分かると、ほっと安心するような具合だった。

猫ポリスたちが活躍する場面も何度か目にした。

前を歩いている人間が、タバコのポイ捨てをしたとき。因縁をつけられるのを恐れて見て見ぬふりをしたおれに対し、猫ポリスは黙っていなかった。例の声で鳴いて現れ、回転灯を点滅させながらポイ捨て野郎に噛みついたのだった。

あるときは、カップルの痴話喧嘩を収めていた。路上で言い争う二人に近づいていき、彼らの足に身体をこすりつけだしたのだ。ケンカは急速に下火になって、二人は仲直りするどころか、微笑みながら一緒に猫を撫ではじめたりしていたのだった。

泥酔して路上にうずくまる人に、そっと寄り添っている姿を目にしたこともあった。誰かが落とした財布をくわえて、運んでいるのを見たこともあった。

自分も少しは猫ポリスたちを見習わないといけないなぁ......。

そう思わされもした。

そんなある日のことだった。

道を歩いていると、おれは妙な男と出くわした。男は不必要にきょろきょろし、明らかに挙動が不審だった。

これはよからぬ予感がする......。

そのときだ。猫の影が視界に入り、おれはほっと胸を撫でおろした。猫ポリスが来てくれたと思ったからだ。

ところが、よく見ると猫の頭には回転灯は載っておらず、残念ながら猫ポリスではないことがすぐに分かった。

おれは肩を落としつつも、使命感に駆られはじめた。いつも猫ポリスに頼り切りになるのではなく、たまには自分が世の役に立つべきではないだろうか。

おれは物陰に隠れて男の動きを観察した。しばらくすると、そいつは一軒の家の前で立ち止まり、一瞬のうちに塀を飛び越え中に入った。

空き巣だ!

そう思った次の瞬間のことだった。

突然、聞き慣れた音が耳に入ってきた。

ニャアアアアア......。

驚いて目をやると、先ほどの猫が塀の上に乗っていた。その頭にはいつの間にか回転灯が載っていて、赤い光がともっている。

こいつ、覆面の猫ポリスだったのか!

そう悟ったのと、男の悲鳴が聞こえたのは同時だった。慌てて塀の中を覗くと、猫に引っ掻かれた顔を抑え、男がのたうっているところだった。

こうしてまた町の治安は守られたわけなのだが、このとき以来、おれの日常にはある変化があった。町で猫を見かけるたびに、緊張で背筋がピンと伸びるようになったのだ。

いまのおれは、猫という猫が覆面に見えて仕方がない。

了