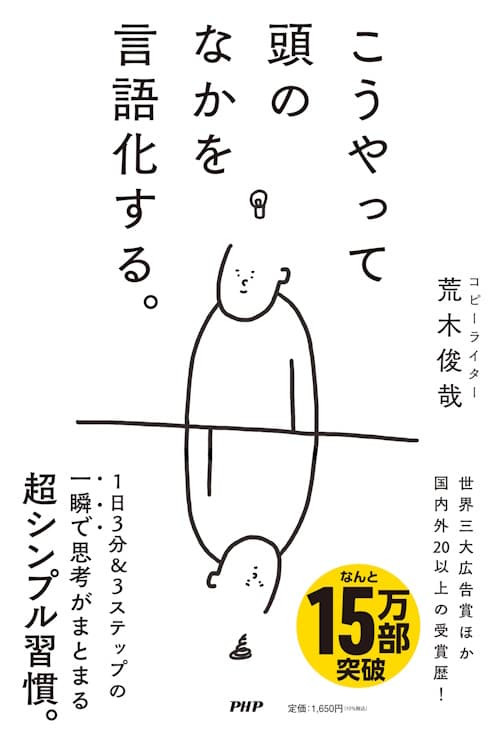

コピーライターの荒木俊哉さんは、仕事や人間関係で生じる「モヤモヤした感情」は、言語化することでクリアになると語ります。言葉になっていないモヤモヤを言語化するために効果的な「自分との会話の仕方」について、書籍『こうやって頭のなかを言語化する。』からご紹介します。

※本稿は、荒木俊哉著『こうやって頭のなかを言語化する。』(PHP研究所)を一部抜粋・編集したものです。

悩んだときに、まず相談すべき人

私たちは、仕事でも、プライベートでも、SNS上でも、さまざまな人とコミュニケーションをとりながら生きています。

毎日たくさんの人とやりとりをしていると、なにかしらのトラブルや悩みを抱えることもあるでしょう。なかには、「この人、なんとなく嫌だ」「あの人、なんとなく自分と合わない」といった人も出てくるはずです。

そんなとき、その「なんとなく」をきちんと言語化できると、モヤモヤした感情が一気にクリアになります。「どこに問題があるのか」を整理できて、悩みの本質をつかむことができ、結果的に悩みが小さくなっていくのです。

また、言語化によって、自分自身との関係も、よくなります。たとえば、普段から自分の話をしっかり聞いて、「どう生きていきたいか」という自分の「軸」が言語化されていると、仕事でも、プライベートでも、あらゆる場面で、迷ったり、悩んだりすることが確実に減っていきます。

自分とのトーク

最近、あなたには「この人といっしょに仕事をすると、なんだかストレスがたまる」と感じている上司がいる、と仮定します。もしも、そのように悩んでいる自分自身が、あなたの目の前に座っているとしたら、どんな声をかけるでしょうか?

ここからは「カフェで自分同士がおしゃべりしている」という架空の設定で、2人の自分の会話に聞き耳を立ててみましょう。

------------------------------------

【上司との関係について】G:自分 H:もう1人の自分

G:最近さぁ、あの上司といるとストレスがたまるんだよね。

H:そうなんだぁ、大変だ。

G:会社に行くのも、なんか嫌になっちゃって。

H:あんまり無理しないほうがいいよ。

G:ありがとう。もう、どうしたらいいかわからなくて......。

H:そっかぁ......。いっそ部署を異動してみたら?

G:えっ、異動?

H:そんなにストレスがたまるなら、部署かえてもらったほうがいいよ。

G:たしかに、そういう方法もあるか......。

H:そうだよ。今度、ほかの上司に相談してみなよ!

G:う、うん......。

H:そういうのは、きっと早いほうがいいよ。ねっ!

G:どこかのカフェで実際に行われていそうな会話ですよね。

------------------------------------

人に悩みや愚痴を聞いてもらう「雑談」「おしゃべり」という意味では、この会話の内容は、なにも問題ありません。

ですが、言葉になっていない頭のなかのモヤモヤを「言語化」するのが目的だとすると、少々問題があります。特に、聞き手になっている自分Hの聞き方は、あまりいいとはいえません。いったい、どこがよくないのでしょうか?

問いかけが変わると、会話の流れが変化する

その答えをお話しする前に、同じ事例の別バージョンもご紹介します。冒頭はまったく同じですが、途中から会話の内容が変化していきます。特に、聞き手となる自分Hの問いかけに注目しながら読んでみてください。

------------------------------------

【上司との関係について】G:自分 H:もう1人の自分

G:最近さぁ、あの上司といるとストレスがたまるんだよね。

H:最近、上司となにかあったの?

G:このあいだも、打ち合わせで、喧嘩みたいになっちゃって。

H:喧嘩? なにかあったの?

G:企画書を見てもらったんだけど、逆に自分の企画を押しつけてきて。

H:企画を押しつけてきた?

G:そう。うちの上司、いつも自分の企画を通そうとして......。

H:そうなんだ......。ちなみに、企画を押しつけられて、どう感じた?

G:うーん......。たしかに、企画としては、よくできているんだよね。

H:なるほど。企画としては納得できる部分もあるんだ。

G:だから、なおさら悔しいというか......。でも、あの言い方はないなって。

H:あの言い方......。具体的には、なんて言われたの?

------------------------------------

いかがでしたか? 同じ悩みを抱えている自分Gに対して、自分Hの問いかけが少し変わるだけで、会話の流れが大きく変わったことに気づいたはずです。

今回の自分Hは、次のように、まずは「上司となにがあったのか」について、できるだけくわしく聞きだそうとしています。

------------------------------------

H:最近、上司となにかあったの?

H:喧嘩? なにかあったの?

H:企画を押しつけてきた?

------------------------------------

まさに、これらが「できごと」をまず思い出してもらう質問です。そのうえで、「感じたこと」を聞いています。

------------------------------------

H:そうなんだ......。ちなみに、企画を押しつけられて、どう感じた?

------------------------------------

この質問をきっかけに、自分Gのモヤモヤが言葉のかたちになっていきます。

------------------------------------

H:うーん......。たしかに、企画としては、よくできているんだよね。

H:だから、なおさら悔しいというか......。でも、あの言い方はないなって。

------------------------------------

このように、自分で自分の話を聞く際も、「できごと→感じたこと」の順番で問いかけると、頭のなかのモヤモヤがより言語化されやすくなるのです。

「自分と話をする」ではなく「自分の話を聞く」

話にただ耳を傾けるだけで、「アドバイスしようとしない」。これが、言語化につながる聞き方のコツです。頭のなかを言語化するうえで、自分へのアドバイスは一切必要ありません。自分で自分を無理に納得させようとしたり、決めつけようとしたりすると、自問自答の幅、つまり思考の幅がせばまってしまうのです。

ただ話を聞いていくほうが、頭のなかが整理されやすく、さまざまな角度からモヤモヤの正体をつかむことができます。

「自分と話をする」ではなく「自分の話を聞く」。

その姿勢が、頭のなかを言語化するうえでは、とても大切になります。