「同僚の名前で、上司を罵るチャットを書き込み...」法廷で犯人が明かした恨み

2025年04月22日 公開

法廷で次々明らかになる、本当にあった怖い話――。「入社歓迎会で泥酔からの暴言」「パワハラを受けて、上司を殴打」...。裁判で明らかになった、驚きの事実とは。日本経済新聞電子版の人気連載「揺れた天秤」をまとめた書籍『まさか私がクビですか?』より、「同僚の名前で上司を罵るチャットを書き込んだ男性」のエピソードを紹介する。

※本稿は、日本経済新聞「揺れた天秤」取材班著『まさか私がクビですか? ── なぜか裁判沙汰になった人たちの告』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。

上司を罵る身に覚えのないチャット...アクセス権限悪用の恐怖

--------------------------------------------------------------------------

ある企業の社内で、ビジネスチャットに異変が起きた。上司を罵る誹謗中傷のチャットが、身に覚えのない自分の名前で送信されている。犯人は、サーバーへのアクセス権限を持っていたシステムエンジニア。メンタルの弱さをからかわれた恨みと、技術的な興味が動機だったという。IT(情報技術)を悪用した社員の不正は、後を絶たない。

--------------------------------------------------------------------------

「あの人使えない」「調子乗ってる」「いなくなってほしい」─。2022年8月ごろ、約40人が働く東京都内のソフトウエア会社で、従業員のひとりは上司を罵る誹謗中傷のチャットが自分の名前で同僚宛てに送信されていたことに気がついた。

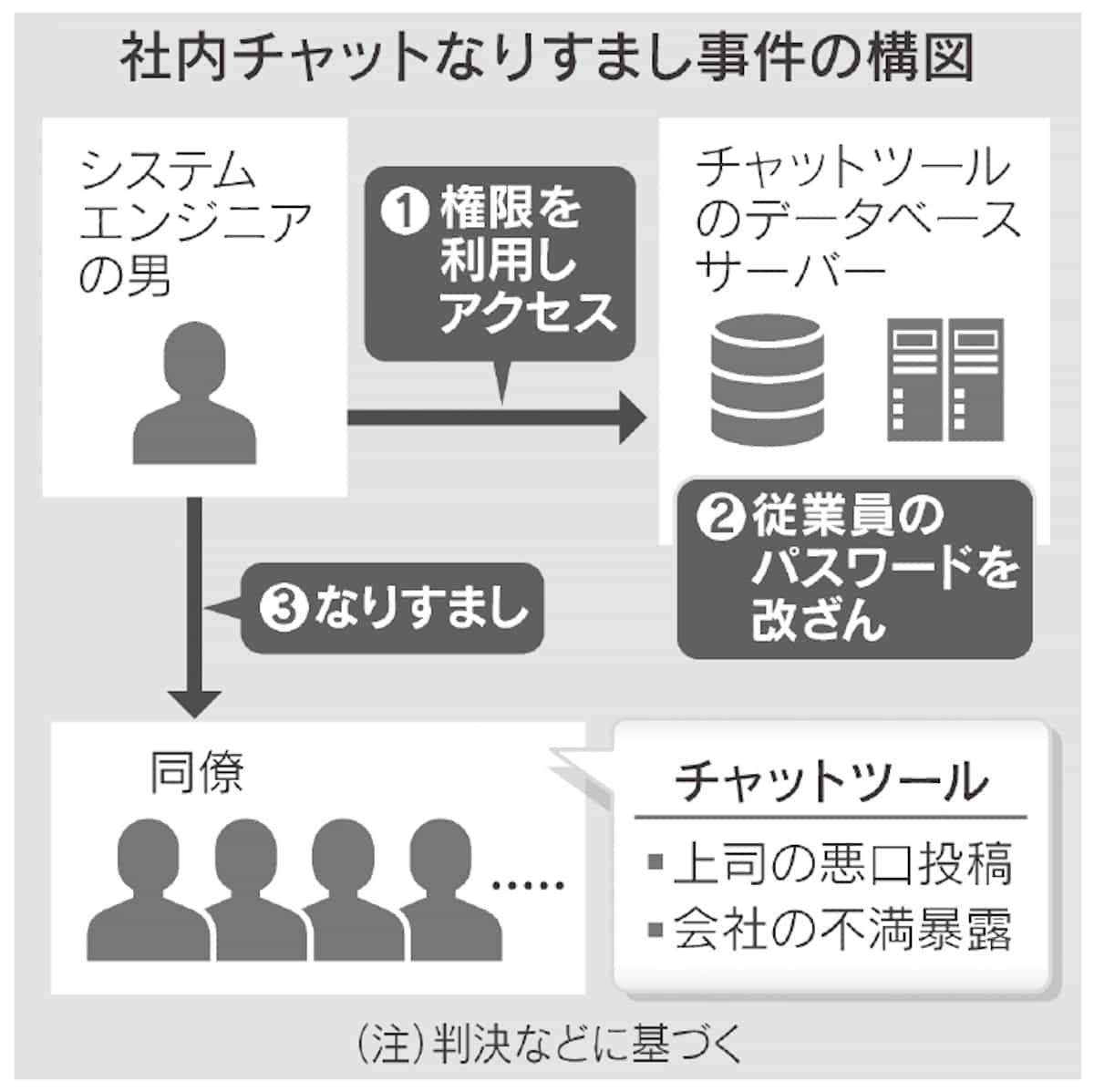

同時期に従業員がIDとパスワードを入力してもチャットにログインできない事態も発生していた。会社側はすぐに内部システムの調査を開始。するとチャットの認証情報を保存するサーバーで、従業員のパスワードが何者かに書き換えられていた。

変更されたパスワードは、システムエンジニアの男と同じものであることが判明した。同社はチャットツールをカスタマイズして他社に提供するとともに、社内で従業員同士のやり取りに使っていた。男はチャットの機能や仕様を顧客向けに調整する業務に携わり、サーバーへのアクセス権限を持っていた。

同僚の一言に恨み

男はその後、私電磁的記録不正作出・同供用などの疑いで警視庁に逮捕された。当初は容疑を否認していたが、起訴されると素直に認めた。23年10月に東京地裁で開かれた公判で、自分で稼ぎながら弁償していくと反省の弁を述べた。

起訴内容などによると、男は22年9月から23年1月にかけて同僚19人分のパスワードを勝手に書き換え、自分が自由に投稿できるようにしていた。同僚になりすまし、社内チャットに不正ログインした回数は63回に及んだ。

上司の悪口投稿を捏造していただけではなかった。従業員がチャット内に個人的なメモとしてつづっていた会社の不満を、他の同僚が見える形で暴露した。同社が勤怠管理に使用するシステムの認証情報も不正に入手し、複数の同僚分を無断で閲覧していた。

何が男の暴走を招いたのか。公判の被告人質問などで明らかになった内容によると、男は16年に入社して以降、仕事の忙しさもあって度々休職していた。ある同僚から「メンタルが弱い」などとからかわれ、恨みを募らせたという。この同僚は男が不正にパスワードを変更したひとりで、弁護人に「仕返しか」と聞かれた男は「はい」と答えた。

一方で、残る18人への恨みについて男は「特にない」と法廷で述べた。動機について「内部のシステムがどうなっていたかという技術的な興味」と「驚かせてやろうといういたずら目的だった」と弱々しく語った。

東京地裁は男に前科がないことなどを考慮。懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。男は身じろぎもせずに聞いていた。

後絶たぬ内部脅威

企業内部の情報を巡り、IT知識や権限を悪用して不正を働く「内部脅威」は後を絶たない。

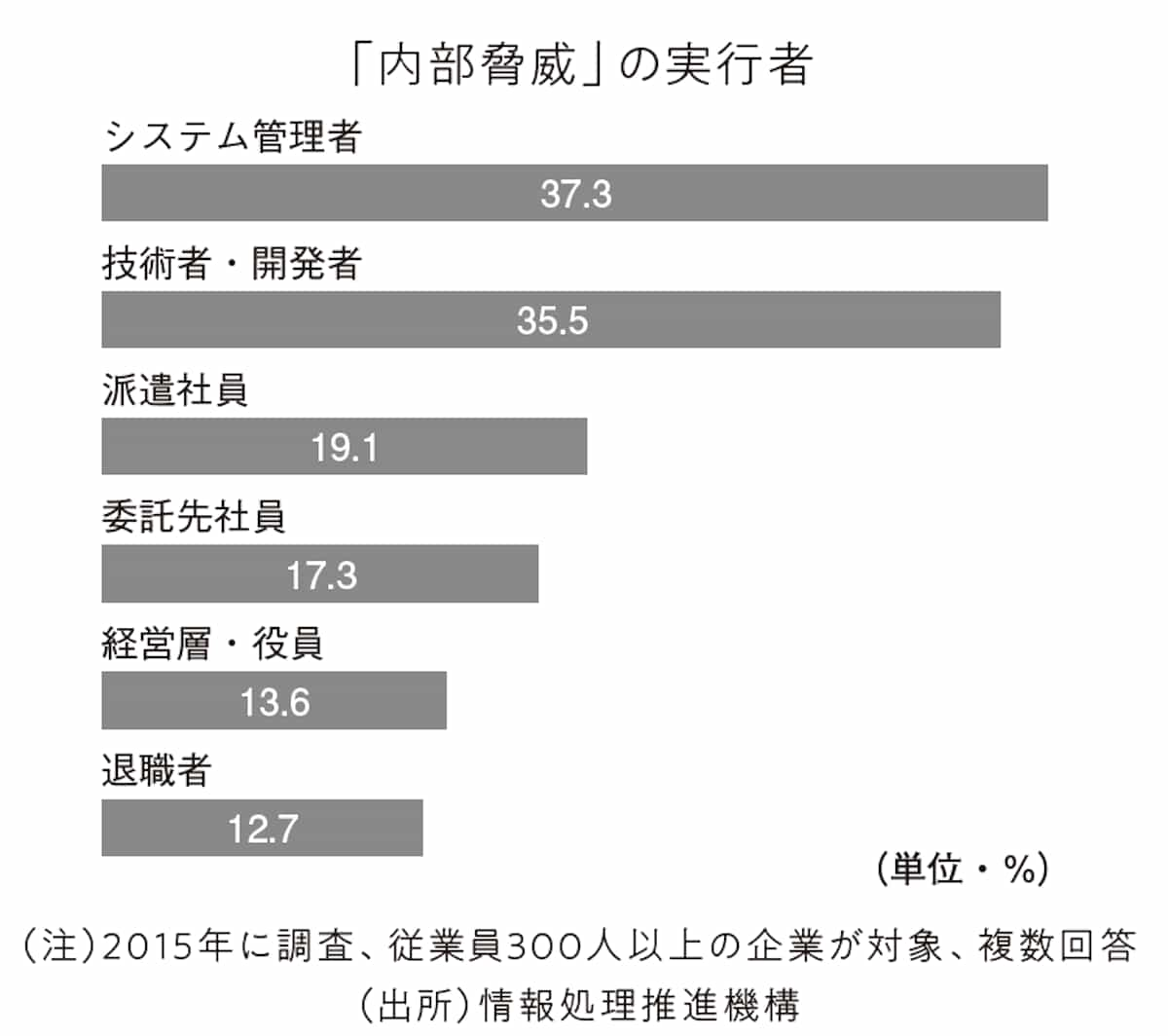

経済産業省の外郭団体、情報処理推進機構(IPA)が15年に約3600人を対象にした調査によると、従業員数300人以上の企業でシステムの破壊や改ざんといった内部侵害の実行者で最も多かったのが「システム管理者」(37.3%)だった。「技術者・開発者」も35.5%に上った。

同じ年に内部脅威の経験者200人に不正の内容や理由を尋ねたところ、故意の不正で多かったのは情報の持ち出しで「業務が忙しく終わらせるため」(16%)が理由の最多だった。「企業・組織や上司などに恨みがあった」など人間関係を発端とする回答も見られた。

同機構は22年に公表したガイドラインで、複数の管理者が作業内容を相互監視するほか、管理者権限を使う際はログを残すなどの取り組みが不正抑止につながると指摘した。

損失300万円以上

内部脅威は企業側にとってもマイナスになる。検察側によると、男の事件で被害サーバーの代替費用などで会社側が被った損失は300万円を超えた。会社のイメージも悪化した。

「(同社が提供する)チャットツールを使いたくないという(顧客の)意見が出ていたと聞いた。業務を妨害してしまい大変申し訳ない」。男は公判で後悔を口にした。

業務のデジタル化が進み、効率性が上がった一方で想定していなかったリスクも浮かんできた。情報セキュリティーの分野では近年、社内の人間の通信も信頼せず全て検証する「ゼロトラスト」の考え方が普及している。