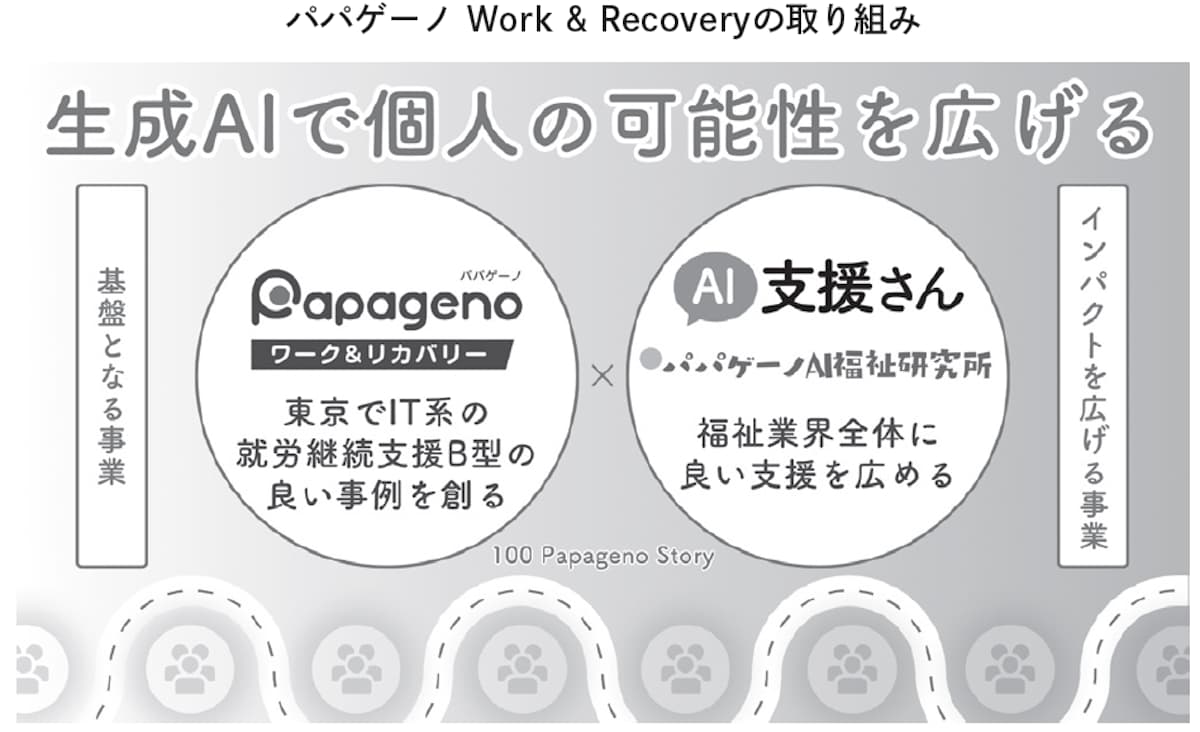

就労継続支援B型事業所で作成が義務付けられている個別支援計画。しかし、多忙な現場では形骸化してしまいがちなものです。しかし、生成AIを使いこなすことが出来れば、「名ばかり」ともいえる個別支援を「本当の意味での個別支援」に変えられるかもしれません。書籍『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』より、就労継続支援B型事業所・パパゲーノWork & Recoveryの事例を紹介します。

※本稿は、田中康雅著『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』(総合法令出版)の一部を再編集したものです

「名ばかり」の個別支援を「本当の意味」での個別支援に

就労継続支援B型のような障害福祉サービスを利用する際は、国のルールで個別支援計画という計画書を作ることになっています。ですが、人手や時間が足りず、本当の意味での「個別支援」の実現を諦めている事業所が少なくないのが現状です。

もし、生成AIを使いこなすソーシャルワーカーが「名ばかりの個別支援計画」を本当の意味での「個別支援計画」に変え、障害のある方の希望を形にしていけるとしたら、少しワクワクしませんか?

例えば、「絵本を作りたい」という人がいたら、物語の構想からイラストの作成、出版までの計画を立て、足りない力を補い、絵本を形にすることができます。

「デスクワークに必要なスキルを身につけ企業に就職したい」という人がいたら、関数やGAS(Google Apps Script)など企業の実務で求められるデスクワークスキルを学ぶ計画を立て、履歴書を作り、模擬面接を重ねて、内定を取り企業に就職し活躍するまで伴走することができます。

「寝坊したとき、自分の位置情報をもとに関係者に通知できるアプリを開発したい」という人がいたら、アプリの設計、技術選定、開発の計画を立て、アプリを形にすることができます。

「障害年金+フリーランスとしての稼ぎで暮らせるようになりたい」という人がいたら、フリーランスとして仕事をするために、開業届や確定申告など税務面の必要な知識や、仕事を受注して納品するのに必要なスキルを実践的に学び、フリーランスとして活躍するための支援をすることができます。

「自分と似た境遇の人の力になれる複合疾患者向けのピア団体を立ち上げたい」という人がいたら、ピア団体のビジネスモデルや事例をまとめて事業計画や運営方針の計画を立て、仲間を集め、運営していく支援をすることができます。

生成AIを社会資源として使いこなすソーシャルワーカーが障害のある方に伴走していくことができたら、このような未来が待っているのです。

パパゲーノWork & Recovery の特徴

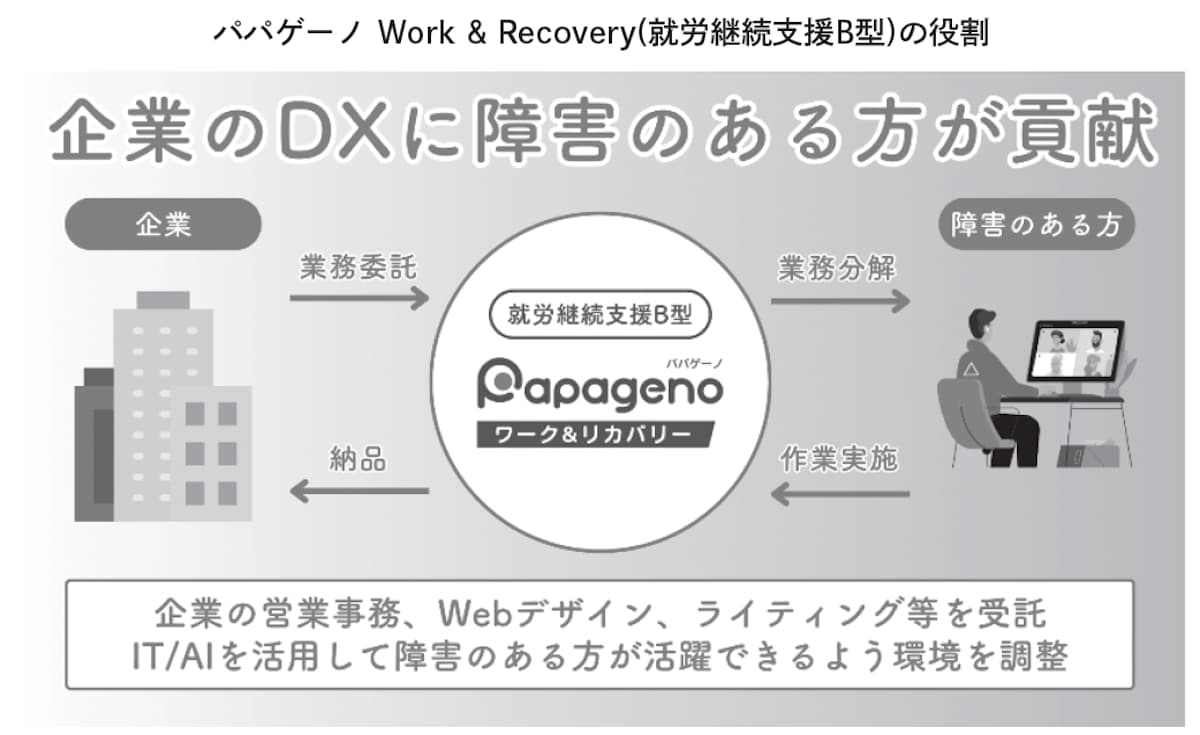

パパゲーノWork & Revoveryは東京都より指定を受けた就労継続支援B型事業所です。

企業から受託した営業事務、ライティング、Webデザインなどの仕事を約50人の利用者と6人のスタッフ(支援者)で運営しています。

統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害(ASD/ADHD/LD)、高次脳機能障害、場面緘黙(かんもく)症、解離性同一性障害、てんかん、アルコール依存症、不安障害などの医師の診断がついており、障害により就労が難しい方が支援を受けながら働いています。

利用者の約半数は生活保護を受給しています。年齢は10代の方から60代の方までさまざまです。初めてパソコンを使った仕事をする方もいればパソコンが得意な方もいます。

就労継続支援B型での生成AI活用事例

営業事務・ライティング・デザイン・動画編集などの仕事を受注して、障害のある方が実施できるよう環境調整にAIを活用したり、面談音声から自動的に支援記録ができる仕組みを作ったり、日報から月次報告書を自動生成する仕組みを作ったり、AI支援員を作ったりと、ITツールやAIを活用してできそうなことはひたすら挑戦していきました。

具体的な、「障害のある方の生成AI活用事例」「支援者による生成AI活用事例」として、あくまで一例ですが次のようなものがあります。

障害のある方の生成AI活用事例

■ 対人不安で業務の報告、連絡、相談が苦手だった方や、ASDや確認不安により何度もスタッフへの質問を繰り返し作業が進まなかった方が、業務マニュアルを読み込ませたAI(仕事相談BOT)を使いチャットで疑問を解消したことで活躍できるようになった

■ 相手の意図や背景を想像するのが苦手で攻撃的なコミュニケーションをとりやすかった方が、AIに壁打ちすることで背景の理解を深めて円滑なコミュニケーションを取れるようになった

■ 不動産業界の知識が全くない方が、ChatGPTに壁打ちしながら不動産会社向けのメルマガを作成し、ABテストの結果を踏まえ改善していけるようになった

■ 文章読解が苦手な方が、企業の広報担当が書いたプレスリリースに改善提案をできるようになった

■ デザイン初学者の方が、デザイン4原則と基礎的なCanvaの使い方を学び、AIに壁打ちしながら電車広告のデザインやマーケティングの仕事を担当し対応できるようになった

■ パソコン初学者の方が、ChatGPTや画像生成AIを用いてオリジナルの絵本を制作できるようになった

支援者による生成AI活用事例

■ 業務のマニュアルを読み込ませたAI(仕事相談BOT)を作ることで、自分で質問できる方の質問回答はAIに任せて、より手厚いケアが必要な利用者の支援やリカバリーに向けた個別支援にコミットできるようになった面談や電話、ケース会議の音声を録音するだけで支援記録が自動生成できるようになった

■ 面談記録をAIが即時作成することで、相談室で話していた内容をリアルタイムに全てのスタッフが把握してその日の支援に生かすことができるようになった

■ 面談の音声をもとに支援計画や支援方針の叩き台を生成し、円滑に支援計画を作れるようになった

■ 日報、打刻(勤怠)、体調、NPS(Net Promoter Score)を1ヵ月分まとめた月次報告書を自動生成し1ヵ月のPDCAを回すことができるようになった

■ 膨大な支援記録のデータから利用者のニーズをより正確に把握し、的確なアセスメントと支援方針の提案ができるようになった

■ 事務作業の時間をなくすことで、面談の実施回数や利用者とのコミュニケーション量、関係機関との連携を増やすことができるようになった

これらは全て、生成AIを活用したことによる事例です。支援員として現場に立ち、さまざまな利用者さんと仕事をするなかで、生成AIが個人の可能性を広げると心底実感しています。

「病気だから」「障害者手帳を持っているから」「生活保護だから」といった理由で、本人も、周囲の支援者も諦めてしまっていた挑戦を形にできるのです。

『令和5年版障害者白書』によると、日本には身体障害者が436万人、精神障害者が614.8万人、知的障害者が109.4 万人いるとされています。

これまで、就労継続支援B型を1施設運営し、約1年半で約50名の挑戦に伴走してきました。この輪を100人、1000人、1万人、10万人、100万人と障害福祉業界全体に広めていくことが、今の僕たちだからできる「意義ある挑戦」だと感じるようになりました。

その第一歩として、2025年3月に田園都市線用賀駅の近くでパパゲーノWork & Recoveryの2施設目を開所しています。