「異論」を唱えるのはビジネスパーソンの“義務”

2014年05月07日 公開 2024年12月16日 更新

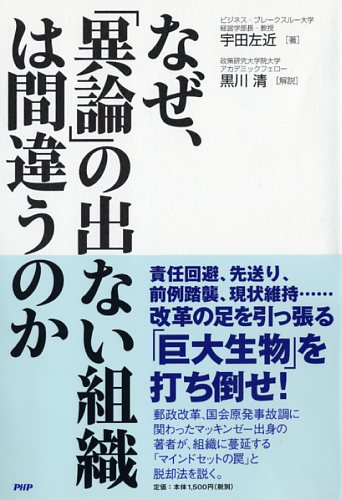

《『なぜ、「異論」の出ない組織は間違うのか』より》

「異論を唱える義務/Obligation to dissent」の本当の意味

Obligation to dissent ――「異議、異論を唱える義務」「異論を差し挟む義務」あるいはもう少し丁寧に言えば、「相手の意見が違っていると思ったら、あるいはここで自分の意見を言うべきと考えたら、相手が上司でもあるいは年齢・年次が上でも、あえて発言する義務」とでも言ったらよいか。

私か以前所属していたコンサルティング会社では、行動規範の1つとして、この「異論を唱える義務」が明示的にコンサルタントに課せられた。意見がある時に発言することは「権利」ではなくて「義務」であるという規範。誰が正しいか、その場の状況を見ながらあるいは空気を読みながら意見を言うのではなく何が正しいのか、その人の自律した個人としての考えを問う規範。クライアントの課題の前には入社年次もあるいは組織の内部合理性も意味を持たないことを徹底させる規範。

社会人生活の場面にあてはめてみれば、会議の終わった後、「本当は自分は違う意見だったが……」「あの時はとてもなにか言える雰囲気ではなかったから仕方がないが……」などということは、議論の質を落とすばかりでなく、議論の相手にとってもフェアではない、やってはいけないことであることを意味する。「上司なので黙っていたが、本当はあれじゃだめなので、もっと上から言ってもらってやめてもらうよう働きかけよう」などといったことは「なし」ということだ。面従腹背は最終的にはペイしないという環境だ。

「なんだ、私は今でも上司にも言いたいことを言っている」とおっしゃる方は多いと思う。実際にこのような規範を個人的に実践しながら、企業の変革に邁進されている人もいると思う。また「うちの会社は何でも言える雰囲気で風通しはよい会社だ」「社長も若手を呼んでいつも意見をきいているし、なんでも言える雰囲気だ」という組織もあるだろう。

結構な話だとは思うがしかし、それはあくまでも「言ってもよい」「異論を差し挟む権利がある」ということではないか。組織の構成員全員に対して、異論を唱えることを「義務」として課している組織、そしてそれを実際に実践している組織は意外に少ないのではないかと思う。

そのような「義務」を課している組織では、上司あるいは年次の上の人がしゃべっているのを一生懸命黙って横か後ろでメモを取ってうなずいているような人は価値がないと見なされる。人の意見にやたらにうなずいて「おっしゃることはもっともです」というのはいわば禁句だ。そしてミーティングのあとになって、「自分は少し見方が違うが……」などと四の五の言っても誰も興味を持って聞いてはくれない。

一方でそのような異論を聞いた側には何らかの判断、対応、あるいは行動を起こす責任が生じる。単に聞き置いたまま先送りをすると、不作為の責任が生じることになる。要は異論を唱えるのは義務だが、一方でそれを聞いた側はそれ相応の責任を持つということだ。社内の者同士お互いを慮って、あえて言わない、あえて聞かないといった状況は外部に対する価値の創造、提供という観点からは最悪の選択だ。何か問題が生じても責任のある人たちが「私は聞いていなかった」といって責任回避ができてしまうことにもなる。この「異論を唱える義務」という規範を課すことでそれを許さない組織環境が創出されることになる。

「マインドセット」の転換の契機になるか

私がコンサルティング会社に在籍していた当時、大多数が社会人生活を企業や役所組織でスタートした人たちであり、組織の中での立ち振る舞いを教え込まれてきた人たちだった。

企業人・組織人ならどうふるまうのか。場の雰囲気において言ってよいこといけないことは何か。所属組織の利益最大化のためにはどのようなふるまいをするのか。目的実現のためには誰を味方につけるのか。そのためには誰を利用すればよいか。銀行のように「年次」が特に重要であり、相手と話をするにも双方「年次」がわかっていないと不安で自分の意見を正しく伝えられないような組織にいた人も多い。

コンサルタントになる前日までは、上司の前でメモ取りに集中し、そして何が正しいかではなく誰が正しいのかを見極めながら組織の中で評価を得ていた人である可能性もある。ビジネスパーソンや官僚がある日突然コンサルタントになったといっても、社会人スタートの時から叩き込まれた組織人としての立ち振る舞いはそう簡単には変わらない。

その時に、この「異論を唱える義務」を負うという行動規範は、年次を重視し、社内合理性を優先するマインドセットを大きく転換させるきっかけとなった。

(註:ここで言う「マインドセット」という言葉は、「思い込み、先入観、あるいはそれまでの経験や教育などによって醸成された思考様式、特にそれまでの状態を正しいと思い込む心理状態」といった意味と考えていただければと思う。―『なぜ、「異論」の出ない組織は間違うのか』はじめに より)

会議に出るなら、そこで自分はどのような価値を提供できるのか、議題について事実関係を深く押さえているのか、自分の頭で考えた意見なのか、会議の議論の質を高めることに貢献できるのか、多様な国籍、あるいはバックグラウンドを持った混成チームの中で、チームの成果にいかに貢献するのか、常に緊張感を持つことを強いられる。そしてこのマインドセットの転換ができない人は、「義務」を果たすことができず、そう時間をおかずに去っていくことになる。

私が鉄鋼メーカーのサラリーマンからコンサルタントになった時、この「異論を唱える義務」を負うという規範を見て、「年齢が上になると現場のこと、あるいは分析によって導かれる一次情報に触れる機会が減るので、若手に異論を唱えさせることで自らの『老化防止』に活用しようというシニアコンサルタントの魂胆ではないか」と思ったが、「多様性を持った」「多国籍」のチームが「前例のない」課題に取り組む時には、このような規範の下に議論を戦わせないと全くアウトプットの質が高まらないことを身をもって体験することになった。

異論を唱えることを「権利」ではなく「義務」とする意味は深い。世界各国からなるグローバルチームの共通の規範の1つとして、解くべき課題の前には年次、年齢、国籍などは関係ないということを徹底するうえで「義務」を課す意味は大きい。

特に、日本においては大組織の多くの慣行でもある年次や年齢へのこだわり、職業としての使命よりも当該所属組織の利益最大化を優先しがちな環境、何が正しいか自分で判断するのではなく誰が正しいのか、どのポジションの人の言うことを聞くべきかといった状況判断への過度の依存が起きがちだ。しかもそれを当然のこととして受け入れている。

「義務」とすることによって、個々の自力ではそのようなマインドセットの転換が不可能なサラリーマン出身の人材に対して、いわば強制的にそのマインドセット転換を促すこととなった。

ひとたびマインドセットが転換されると今度は聞く側に回った時に、責任回避のための行動をとることなどはありえないと考えるようになる。先送り、不作為などの行為を取ると、その組織にはいられなくなることが十分わかるからだ。ましてや「私は聞いていなかった」などと言って責任を逃れることなどあり得ないことになる。それを言ったらおしまいなのだ。組織構成員がこのような共通の価値観を持ち、その価値観に基づいて議論を重ねていくことで、前例踏襲に陥らない問題解決も可能となる。

<書籍紹介>

異論を唱えるのは「権利」ではなく、「義務」である。郵政改革、そして国会事故調に関わったマッキンゼー出身の著者による組織論。

<著者紹介>

宇田左近

宇田左近

うだ・さこん

ビジネス・ブレークスルー大学(学長・大前研一)経営学部長・教授。原子力損害賠償支援機構参与・東京電力調達委員会委員長、荏原製作所独立社外取締役、日米医学医療交流財団学術委員等。東京大学工学系大学院修士、シカゴ大学経営大学院修了(MBA)。日本鋼管(現JFE)、マッキンゼー・アンド・カンパニー、郵政民営化有識者会議委員、日本郵政株式会社専務執行役および郵便事業株式会社専務執行役員、東京医科歯科大学医療経営学寄付講座客員教授、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(委員長・黒川清、通称「国会事故調」)調査統括等を経て現職。

専門は経営戦略、企業変革。特に、民営化、自由化等の非連続的な環境変化下における金融機関、公的機関、医療機関等の経営戦略、組織改革、企業変革に多数従事。