「もしドーハの悲劇が無かったら…」ゴン・中山雅史から今も消えない“あの記憶”

2020年10月21日 公開 2024年12月16日 更新

(撮影:荒川正臣)

1993年、サッカーW杯アジア地区予選の最終予選で、その悲劇は訪れた。日本代表のワールドカップ初出場をほぼ手中に収めたと誰もが確信していた試合終了間際、イラン代表のヘディングシュートは静かにゴールネットに吸い込まれた。

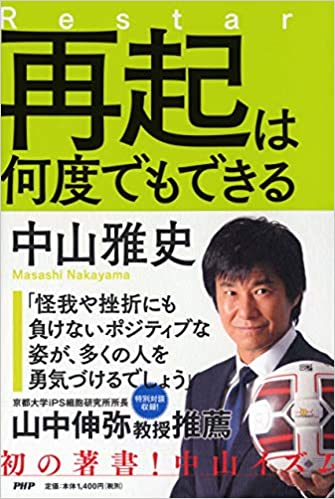

落胆する当時の日本代表選手たちのなかでも、頭を抱え膝から崩れ落ちるゴンこと中山雅史選手の姿は特に印象的だった。今、中山選手は、この「ドーハの悲劇」の記憶をどう感じているのか? 同選手の新著『再起は何度でもできる』より、当時とその後について触れた一節を紹介する。

※本稿は中山雅史著『再起は何度でもできる』より一部抜粋・編集したものです。

ドーハがあったから前へ進めた

人は誰でも、心が折れて絶望の淵ふちに立たされることがあるだろう。

だが、ドーハの経験は並みの挫折ではなかった。もっと重く、もっと深い。大袈裟ではなく自分の人生が終わってしまったように感じた。

試合直後の僕は、何かに心臓をグイッとつかまれたような感覚にとらわれ、涙がにじみ出た。

控え室に下がってからは、椅子に座って、ただうつむいて呆然としていた。まるで抜け殻のようだった。

「なんでだ、信じられない。なんでなんだ……」

それから何日もの間、鉛なまりみたいな雲が胸に重くのしかかってくるようで、何も考えられなかった。

その悔しさは、翌年の本大会を観た時に、さらに大きくなった。その時、僕はリハビリをしていて走ることさえできていなかった。過去は変えられず、未来も見えない状態にあったのだ。

アジア代表のサウジアラビアが初出場ながらベスト16に勝ち上がっていた。ふさがりかけた傷口に砂を押しあてられているように感じた。

そこに立っている者と、立てなかった者の差。ドーハで勝てなかったから、あの舞台に立って自分たちの力を試せなかった悔しさ……。

日本のサッカー界は4年分早く成長できたかもしれない

ドーハの結末が違っていたら日本サッカーはどうなっていただろう、ということも考えた。

仮定の話をしてもしかたがないが、もしアメリカ大会に出場して世界と肌を合わせていたら、基本的にすべてのことが4年前倒しになっていくわけだから、日本のサッカーは4年分早く成長できたのかもしれない。そう考えると、なおさら悔しさが増した。

けれどその一方で、ドーハが僕に新たなエネルギーを与えてくれたことも事実である。あの時、グラウンドに倒れ込んでしまったのは、自分の弱さだ。まだ時間があるのに、なぜ仲間に声を掛けて鼓舞できなかったのか。

そもそもなぜ、その前にもっと点を決めることができなかったのか。

最終予選に臨む前は、自分がW杯を目指すのはアメリカ大会が最後だと思っていた。身体を張ってボールを追うのが自分のプレースタイルだが、次のフランス大会では30歳になっている。

その頃には若手が台頭しているはずで、代表入りは厳しい。だから、このチャンスを逃のがせばもう次はない、という気持ちで挑んでいた。

それが達成できなかったことで、W杯に対する想い、サッカーにかける想いがそれまで以上に強くなり、まだやれる、もう一回挑戦してやれ、という気持ちになったのだ。

「30歳がなんだ。体力を維持して、これから出てくる新しい選手に負けないようにすればいいじゃないか。30歳でダメだったら三十四歳でやってやる。それでもダメなら38歳だ。俺は絶対に諦めない」と。

力がなかったからW杯アメリカ大会の切符をつかみ取れなかったのは事実だ。それでも懸命に努力し、なんとか勝利を引き寄せようとした。悔しさは今でも心に刻まれている。

行動さえしていれば、チャンスは生まれるかもしれない──。僕がそういうメンタルを維持できるようになったきっかけの一つは、間違いなくドーハだ。あれがあったからこそ、「W杯フランス大会出場」という次の目標に向かっていくことができたのだ。