長年映画監督として世の真実を捉え続けてきた、新藤兼人監督。一体、何が彼を「撮ること」へと駆り立ててきたのだろうかー。これまでの人生への回想を交えながら、止まることない映画への情熱、100歳を迎えた現在の所感を語っていただいた。

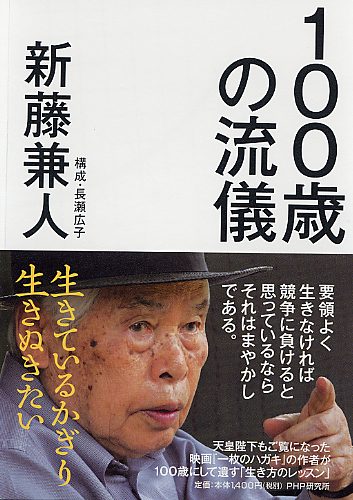

※本稿は、新藤兼人/著『100歳の流儀』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集してお届けする。

いくつになっても人は挑戦できる!

ああ、1世紀なのか、長い。

わたしは2012年4月22日、100歳になった。めでたい、めでたいと思っているわけではないが、高揚している。昨年(2011年)8月に公開された『一枚のハガキ』が、年が明けても全国で上映されている。キネ旬(第85回キネマ旬報ベスト・テン作品賞)では日本映画の第1位に、第35回日本アカデミー賞の優秀監督賞、第54回ブルーリボン賞の監督賞など、たくさんのご褒美をいただいた。いくつになっても褒められるのはうれしい。

『一枚のハガキ』のクランクインは2010(平成22)年の5月。98歳という年齢を思えば、これが最後の作品になる。

太平洋戦争末期の1944(昭和19)年、一緒に召集されたのが100人。フィリピンのマニラへ、あるいは海防艦の機関銃手となり、94人が海の藻屑と消えた。敗戦を迎えたのはわたしを含めてたったの6人。しかも、この生死を決めたのは上官のひくクジだ。わたしたちの部隊だけではなく、こうしたことが日本全国たくさんあったのだ。

「今日はお祭りですが、あなたがいらっしゃらないので何の風情もありません」。一枚のハガキに書かれたこの言葉は、わたしの創作ではない。戦友の妻が書いたものだ。わたしと同じ32歳で岡山の農夫だという戦友がわたしに見せてくれたのだ。彼はマニラに着く前にアメリカの潜水艦に沈められた一人である。

このハガキの言葉はずっとわたしの脳裏に刻み込まれていた。このハガキがわたしにシナリオを書かせた。車椅子に乗ろうが、途中で倒れようが、わたしはこの映画を撮らなくてはならない。そうしなければ、わたしの存在価値はない。100分の6の確率で命を拾ったわたしは、わたしの視点で戦争の本質を描き、これ以上ないどん底に突き落とされても、なお生きていく名もなき人間の、人間たる姿を讃えるのだ。

資金集めに奔走したプロデューサーであるわたしの息子は、どうしても45日で撮れという。わたしは60日必要だという。火の車の小さな独立プロダクションは、いつも崖っぷちに立たされている。映画が当たらず辛酸をなめる挫折に、また襲われるのか、と思ったが、わたしはこの映画を45日で撮った。

多くの皆さんに映画を観ていただけてほんとうにありがたい。

これが、わたしの最後の映画となる。その一方で、「状況が許したら、また撮りたいですね」というわたしがいる。まだ映画にとりつかれている。人生に安泰や平穏はない。少なくともわたしには――。

水を注ぎ続けなければ心が渇き、生きていけない

シナリオは、映画は、うそから真実を描き出す打出の小槌みたいなものだ。じつはいまだかつて『裸の島』の"うそ"を指摘した人は誰もいない。

あれは『第五福竜丸』の撮影が終わる頃だった。助監督がさつま芋をもってきた。よく太ったさつま芋を見ると、からだのなかからむらむらと情熱がわき、早く映画を撮りたい一心にかられた。さつま芋は、『裸の島』の舞台になった瀬戸内海の宿弥島(すくねじま)のさつま芋だ。この無人島でさつま芋がとれるかどうか、植えておいたものだ。『裸の島』の夫婦が水をやるさつま芋だ。

しかし、さつま芋は水を必要としない。さつま芋は荒れ地でも平気で肥えるので、花崗岩土壌の島の痩せ地に植えられるのだ。だからこれに水をやるのは間違っている。だが、わたしはこのうそを超えてゆける自信があった。

『裸の島』の父と母、子ども2人の一家は、日本の縮図だ。幼い息子が病気で死ぬ。母親は悲しみのあまり地面にからだを叩きつけ慟哭するが、また翌日から黙々と水を運び、さつま芋に水をかける。

この一家の姿こそ、わたしたち独立プロそのものなのだ。さらには、大勢の人たちの日常も同じようなものだ。つまり、水を注ぐという行為は、さつま芋を植えた乾いた土に水をやるということではない。渇いたわたしたちの心に水を注ぐことなのだ。どんなに苦労してでも水を注ぎつづけなければ、心が渇き、わたしたちは生きていけない。わたしは、これは人間が生きる真実の姿だと確信する。ありもしないうそで、わたしが思う真実を描いた。

若き日、無声映画に心躍ったわたしは、トーキーの時代が来て、映画自体の表現が退化してきたように感じていた。台詞ですべて表現する安易な方法が幅をきかせているのではないか。映画は映像表現そのもので、もっと多くのものを語らなければならない。それで台詞のない『裸の島』を撮ったのだ。林光さんの絶妙な音楽で仕上がった映画に、わたしたちは大いに満足した。

洋画家の岡本太郎さんが『裸の島』を観てくれた。

「ラストシーンにタイトルが出ますね。『しかも彼らは生きていく』。あれはいけませんね。タイトルが入るとリアリズムになってしまいます」

岡本さんの鋭い指摘に、わたしは一撃をうけ、そして深くうなずいた。映像から立ち上る詩情がこのタイトル1枚で消え失せ、単なるリアリズムになってしまうというのだ。わたしはタイトルをはずした。

うそで真実に迫るには、自分の生き方そのものを根拠にしなければならない。そうして映画をつくっていくのは、己をさらけだすことであり、しんどいけれど、つくりたい作品がふつふつとわいてくる。それが映画への情熱だ。いまだに、その火はとろとろと燃えている。