涙ぐむ男性も...フェミニズムの象徴になった“テニス史に残る男女対抗試合”

2024年03月25日 公開 2024年12月16日 更新

テニス界の偉人ビリー・ジーン・キングは、テニスを通して女性の自由のために闘いつづけました。エマ・ストーン主演で映画化もされたテニス界初の男女対決『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』。ただの試合ではない、女性の未来が懸かった世紀の対決の裏側が、本人の言葉で初めて語られます。

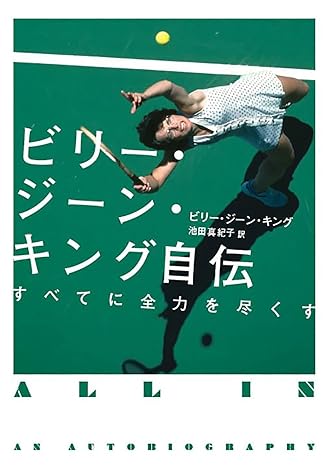

※本稿は、ビリー・ジーン・キング著、池田真紀子訳『ビリー・ジーン・キング自伝』(&books/辰巳出版)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

ボビー・リッグズからの挑戦状

初めてボビー・リッグズと会ったのは71年だった。私が全米オープンの会場であるフォレストヒルズのクラブのコートで練習していると、ボビーが低いフェンスを跳び越えて現れた。

その何週間も前から、私との対戦を申しこもうと何度も電話をかけてきていたが、私は一度も電話口に出なかった。それに業を煮やして直接交渉を試みたようだ。

「なあ、いいだろう、ビリー・ジーン、対戦しようぜ」ボビーは言った。「こっちはこんな老いぼれなんだ、きみが負けるわけがない」

「興味ないから」

私は言った。私のためにも女子テニスのためにもならないとわかりきっていた。

それからも数カ月ごとにボビーは対戦を申し入れてきて、そのたびに私は断った。初めのうちは笑い話にもできたが、しだいにうっとうしくなり、2年ほどたってボビーがついにマスコミを利用して私を挑発し始めたときには怒りを感じた。

2月末、私はインディアナポリスの大会の準決勝でマーガレットを下し、そこまで12大会連続で優勝していたマーガレットの快進撃を止めた。試合後、アリーナのエレベーターに乗ると、マーガレットがいた。扉が閉まるのを待ち、マーガレットは私に笑顔を向けて言った。

「実はね、ボビー・リッグズと対戦することにしたの。賞金は1万ドル」

マーガレットがそんな話に釣られるなんて。そのほんの2日前、私はまたしてもボビーの申し出を断ったばかりだった。私はマーガレットに笑みを返し、何か励ましになることを言おうとしたが、口をついて出たのはこうだった――

「あなたがそれでいいならかまわないけど、マーガレット。ただ、一つお願いがある。絶対に勝って。あなたもわかってるでしょ。これはテニスの勝ち負けの問題じゃない。女子テニスの未来が懸かってるの」

マーガレットは、不思議な生き物を見るような目でこちらを見た。マーガレットにしてみれば、高額の報酬がもらえるエキシビションマッチの一つにすぎないのだ。

テニスが堕落したのはお金のせいだと何年もあちこちで主張してきたくせに、当のマーガレットがお金のために女子プロツアーの権威を――そうでなくても頼りない権威を――失墜させかねない危険を背負いこもうとしている。別れ際、私はもう一度だけ念を押した。

「マーガレット、お願いだから勝ってよ」

マーガレットとボビーの"男女対抗試合"は1973年5月13日の母の日に、建設中のリゾート施設サンディエゴ・カントリー・エステーツで行われた。私は生中継を見そこねた。ちょうどその時間帯は太平洋上空3万フィートを飛行中だったからだ。

長いフライトのあいだずっと、マーガレットが勝ってボビーの口を永遠にふさいでくれていたら最高にありがたいんだけど、とみなで話していた。

中継地のホノルルで、生中継を少しでも見られるかと期待した。飛行機のドアが開くと同時に一斉に到着ロビーに走りこみ、当時の空港の椅子にかならずついていた硬貨投入式のテレビの空きを探した。

まもなくスポーツコーナーが始まり、アナウンサーが言った。

「カリフォルニアで今日の午後に行われた男女対抗試合の結果です。ボビー・リッグズが6―2、6―1でマーガレット・コートを下しました」

ストレートで負けた? みな耳を疑った。私はロージーの顔を見て言った。

「私がやるしかないみたいね」

そしてその場でラリーに電話して言った。

「試合の手配をお願い」

案の定、こちらから連絡を取る前にボビーの代理人から電話がかかってきた。1939年のウィンブルドン・チャンピオンに私が勝ったところで女子プロツアーには何の影響もないが、現役の女子プロ選手、それもおそらく女子テニス史上もっとも堂々たる体格をしたマーガレットがボビーに負けたとなると、話はまったく変わってくる。女子の実力を示さなくてはならない。

ボビーとの試合に向けた交渉が始まってから、本当に試合をすると決まったときの過熱報道や重圧を想像して何度も胃が痛くなったことは正直に打ち明けなくてはならない。

何度もこう考えた。どうしよう、私は絶対に負けられない。懸かっているのは私のプライドや評判ばかりではなかった。

女子プロツアーが消滅してしまうのでは、タイトル・ナインのスポーツへの適用に影響が及ぶのでは、私たちがそのころもまだ続けていた闘い――賞金格差の解消や公平な待遇を求める闘い――が失速してしまうのではと思うと怖かった。

女性への差別、ビリー・ジーンにかかる期待

マンハッタンのタウン・テニスクラブで記者会見が開かれ、私はボビーと並んで壇上に座った。

71年にマディソンスクウェア・ガーデンで行われたモハメド・アリ対ジョー・フレイジャーの"世紀の一戦(The Fight)"のプロモーターを務めたジェリー・ペレンチオは、"これは世紀の試合(The Match)"だと言った。そのあとボビーと私は、計量日のプロボクサー同士みたいに軽口を叩き合った。

「彼女はウーマンリブの旗を掲げて戦ってる」ボビーは言った。

「俺の旗は、年齢差に関係なく"男は至上、男は王"だよ。宮廷(コート)だろうとコートの上だろうと、たいがいのことで男は女に勝てる(ビート)......いざとなれば殴り殺せる〔beatには「殴る」のほかに「勝つ」という意味もあり、ここではその2つをかけている 〕」

「それはどうかしらね」私は言った。

「ボビーの言い分で一つ気に入らないのは、"男が至上"ってところ。第一に、男女関係なく人は人だし、どんな人にも優れたところがある。"すべてにおいて男が優れている"わけじゃない」

「俺たちと同じ賞金をよこせとか......冗談だろ」ボビーが言う。

「女がいなかったら、あなたは今回のチャンスにも恵まれていなかったはず」私は言い返した。「1939年以来、いいところなしだったでしょ」

〈男女対抗試合(バトル・オブ・ザ・セクシーズ)〉に向け、2カ月にわたる舌戦が幕を開けた。

女は家庭にいるべきだ、ハードな仕事やストレスに女は生まれつき耐えられないと主張していたのは、ボビー・リッグズ一人ではなかった。

1970年代なかばのアメリカでは、全医師に占める女性の割合はわずか9パーセントだった。長年、女子が医学部への入学を許されていなかった結果だ。また法律、政治、企業のCEO、民間機のパイロットなど他業種を見ても、女性の割合は極端に低かった。

"男性至上主義のブタ"を看板にしたボビーのスタンドプレーは、変容後の世界では男の地位もこれまでと変わるのではという不安を巧みに利用していた。ボビーの発言の大半はいまの世の中では許されないだろう。

マーガレットに代わって雪辱を果たすと決めたとき、私は、女性というだけで見下され、二級市民と卑しめられ、スポーツのみならずあらゆる分野でチャンスさえ与えられずにいる現状にうんざりした人々の期待を一身に背負うことになった。

人々の価値観や考え方を変えるため

試合前夜はよく眠った。当日は、予定どおり遅めの時間に起床した。

ABCのレポーターのフランク・ギフォードが来て、その夜の放送で使うインタビューを撮影することになった。フランクのタキシード姿は決まっていた――テニスの試合を取材するには不釣り合いな衣装ではあったが。とはいえ、そのイベントの何もかもが現実離れしているか、桁外れかだった。

その夜の観客数は3万472人――テニスの試合としては過去最高――で、ヨーロッパでは真夜中過ぎだったにもかかわらず全世界で9000万人がテレビ中継を観た。CM料金は1分当たり9万ドルだった。

フランクと私は静かな一角を見つけて撮影を始めた。体調はどうかと訊かれて、100パーセントだと答えた。あれから何十年かのあいだにその録画を何度か見たが、私はずいぶんと声の調子を抑えて話しているなと毎回思う。

私の政治的立場に反感を持つ人が一部にはいたし、私もそれは知っていた。そのころはよく"暴れ馬"と評されていた。

さて、自分を腹の底から嫌っている人たちの気勢をくじくにはどうすればいい? 私は攻撃的なしゃべり方をするだろうと世間は思っている。そこで私は、理性的で落ち着いた、穏やかな話し方を心がけた。インタビューの最後、フランクはお約束の質問をした。

「フェミニストの運動についてですが、やはり重要なことなんでしょうね、ビリー」

私は慎重に言葉を選んで答えた。

「私にとって女性解放運動は意義あるものです――現実と乖離しないかぎり。女性解放運動は、女性に限らず、もっと多くの人がより暮らしやすい社会をめざす運動です」

いうまでもなく、私はフェミニストだった。いまもそれは変わらない。一方で、私はさまざまな影響を考慮に入れていた。あの試合をやろうと思ったのは、人々の価値観や考え方を変えるためだ。

あの試合が社会に及ぼした影響は、私の想像をはるかに超えていた。ボビーとの試合の前から、私はウーマンリブのデモ行進に参加していたし、中絶の経験も公表されていた。因習にとらわれない種類のキャリアウーマンかつ妻として自分の手で道を切り拓いてきたし、"風変わりな"結婚についての詮索にも耐えてきた。

ジャック・クレイマーのような男性の権力者やテニス界の凝り固まった体制と公の場でやり合ってきた。脅されようと、そんなことは無理だと言われようと、男子と袂を分かって初の女子プロツアーの設立に尽力した。

つまり、私はボビーとの試合以前からつねに自分の主張を明確にしてきた。ところが、ボビーは女性全般をばかにするような言動を繰り返した。だからあの夜、アストロドームで、私はあらゆる女性を代表して自分の主張を証明したように受け止められたのだ。

私の考えに賛成していなかった人も、私のプレーには感服した。それまで不信の目を向けていた人も、私をまた違う目で見るようになった。もともと私を好いてくれていたファンは、いっそうの好意を寄せてくれたようだ。

私は突如として社会正義運動の最前線に立たされた。その運動は大きな変革を起こし始めていて、私に与えられた影響力はスポーツを封じこめていた壁を飛び越え、ショービジネス、経済、政治の世界に広がった。かつてないほど大きな発言力を、差別撤廃を訴えるのに利用しようと思った。

女の子であろうと男の子であろうと同じ夢を抱ける社会にしたかった。

それからの数カ月、新聞や雑誌のインタビューに延々と応じた。マイク・ダグラス司会の人気トーク番組のゲスト司会を一週間務めたり、ソニー&シェールのコメディ番組にカメオ出演したりもした。

ほかにもたくさんの依頼が殺到した。試合前に私がコートに姿を現しただけで、あるいは演壇についただけでまだ一言もしゃべっていないのに、スタンディングオベーションが起きるときもあった。当面終わりそうにないウィニングランを続けているような気分だった。

もちろん、大きな注目を集めると同時にプライバシーは完全に失われ、スケジュールはそれまで以上に立てこんだし、窮地から救ってくれという一般の人からの手紙が洪水のごとく押し寄せた。そんな経験は初めてだった。みなが私には魔法の杖があると信じているかのようだった。

私は昔から"ノー"と言うのが苦手だ。親切で善良な人間でありたいと思っているし、排除されたくない、存在しないかのように扱われたくないという気持ちが理解できる。おそらく私は"イエス"と言いすぎなのだ。

クリッシーはよく、私は"数百万人の母親"になったと冗談を言った。女の子も大人の女性も、お母さんもお父さんも、学校の教員やコーチも、あらゆる立場や職業にある人たちが、私に来てほしい、悪を正し、ドラゴンを倒すのを手伝ってもらいたいと連絡してきた。いまでもそういう手紙は届く。それに対してはできるかぎりのことをしている。

バラク・オバマ元大統領の言葉

あれから50年が過ぎたが、バトル・オブ・ザ・セクシーズの話題が出ない日は一日としてない、と言っても決して大げさではない。いまでも女性たちは、どこであの試合を観たか、私が勝ったときどれほどうれしく、どれほど励まされたか、私に話してくれる。

感極まって声を詰まらせながら「ありがとう......あなたはいろんな可能性を拓いてくれました......あなたのおかげで私の人生は一変しました」と話しかけてくる女性がたくさんいるのだ。

競争で女が勝ってもいいのだとようやく安心したとか、男の子に勝つのは男の子でなくてはいけないなんてことはないのだと自信を持てるようになったとか。なかには、やろうと思えば何だってできるのだと初めて信じられたという人もいる。

こう言うと驚く人も多いが、目に涙を浮かべて話しかけてくる男性もたくさんいる。彼らはこう言う。

「ビリー・ジーン、子供のころにあの試合を観ました。いまは娘を持つ父親です。あの試合が私を変えました」

その一人がバラク・オバマ元大統領だ。ホワイトハウスの大統領執務室で初めて面会したとき、彼はこう言った。

「ご存じないと思いますが、あの試合を観たとき、私は12歳でした。いまは娘が二人います。あの試合は、二人をどう育てるべきか教えてくれました」そういう話を聞くと、最高の気分になる。

自分に娘が生まれるまで、性差別について理解していなかった、あるいは考えたことさえなかったが、娘を持って初めて「この子の未来にもやはり苦労が待っているのだろうか」と疑問を覚えたという男性も大勢いる。娘を持って初めて性差別撤廃に向けて自分も行動しようと考えるのだ。

あの試合のあと、小さな男の子からもよく話しかけられるようになった。

「いつかあなたみたいな強いテニス選手になりたいです」

少年たちは、私を女という以前にアスリートとして見ていた。